心电图正常能排除心脏病吗? 心电图产生的原理的懂多少

基本上可以排除严重的器质性问题,比如心房心室特别大这种,实际操作中基本上是可以排除了,但是因为心电图只是记录你做图那十来秒的心脏状况,所以理论上说如果有阵发性的节律问题是看不到的,所以理论上不能排除。医生呢一般不会只看心电图,他会综合看的,结合心电图的情况,如果是正常的图,又没有其他的问题的话,一般来说就都排除了,实际操作中是这样

心电图产生的原理

心肌细胞膜是半透膜,静息状态时,膜外排列一定数量带正电荷的阳离子,膜内排列相同数量带负电荷的阴离子,膜外电位高于膜内,称为极化状态。静息状态下,由于心脏各部位心肌细胞都处于极化状态,没有电位差,电流记录仪描记的电位曲线平直,即为体表心电图的等电位线。心肌细胞在受到一定强度的刺激时,细胞膜通透性发生改变,大量阳离子短时间内涌入膜内,使膜内电位由负变正,这个过程称为除极。对整体心脏来说,心肌细胞从心内膜向心外膜顺序除极过程中的电位变化,由电流记录仪描记的电位曲线称为除极波,即体表心电图上心房的P波和心室的QRS波。细胞除极完成后,细胞膜又排出大量阳离子,使膜内电位由正变负,恢复到原来的极化状态,此过程由心外膜向心内膜进行,称为复极。同样心肌细胞复极过程中的电位变化,由电流记录仪描记出称为复极波。由于复极过程相对缓慢,复极波较除极波低。心房的复极波低、且埋于心室的除极波中,体表心电图不易辨认。心室的复极波在体表心电图上表现为T波。整个心肌细胞全部复极后,再次恢复极化状态,各部位心肌细胞间没有电位差,体表心电图记录到等电位线。

心电图记录纸

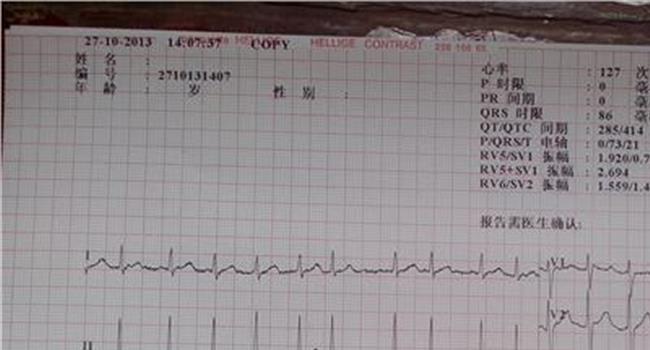

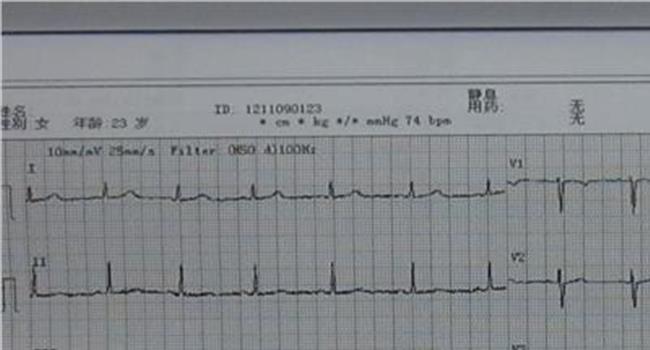

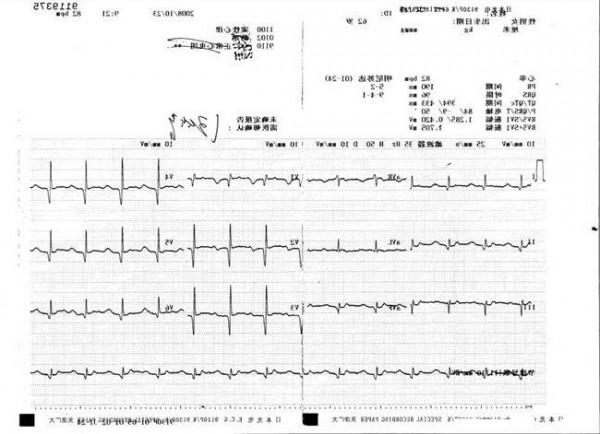

心电图记录的是电压随时间变化的曲线。心电图记录在坐标纸上,坐标纸为由1mm宽和1mm高的小格组成。横坐标表示时间,纵坐标表示电压。通常采用25mm/s纸速记录,1小格=1mm=0.04秒。纵坐标电压1小格=1mm=0.1mv。

心电图各波及波段的组成

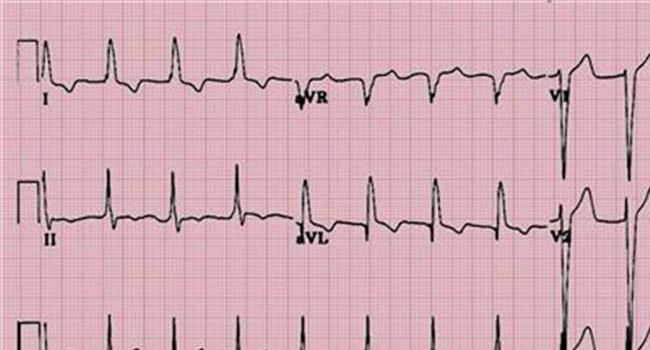

1.P波

正常心脏的电激动从窦房结开始。由于窦房结位于右心房与上腔静脉的交界处,所以窦房结的激动首先传导到右心房,通过房间束传到左心房,形成心电图上的P波。P波代表了心房的激动,前半部代表右心房激动,后半部代表左心房的激动。P波时限为0.12秒,高度为0.25mv。当心房扩大,两房间传导出现异常时,P波可表现为高尖或双峰的P波。

2.PR间期

激动沿前中后结间束传导到房室结。由于房室结传导速度缓慢,形成了心电图上的PR 段,也称PR间期。正常PR间期在0.12~0.20秒。当心房到心室的传导出现阻滞,则表现为PR间期的延长或P波之后心室波消失 。

3.QRS波群

激动向下经希氏束、左右束枝同步激动左右心室形成QRS波群。QRS波群代表了心室的除极,激动时限小于0.11秒。当出现心脏左右束枝的传导阻滞、心室扩大或肥厚等情况时,QRS波群出现增宽、变形和时限延长。

4.J点

QRS波结束,ST段开始的交点。代表心室肌细胞全部除极完毕。

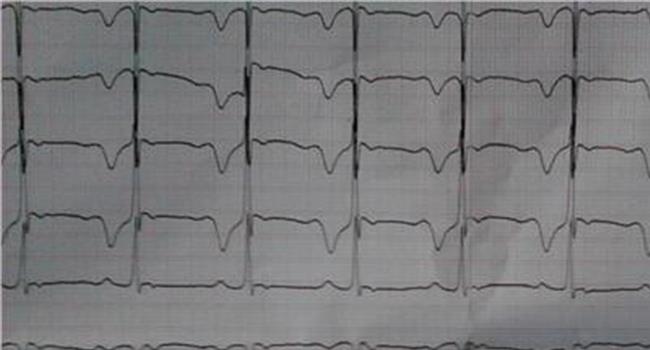

5.ST段

心室肌全部除极完成,复极尚未开始的一段时间。此时各部位的心室肌都处于除极状态,细胞之间并没有电位差。因此正常情况下ST段应处于等电位线上。当某部位的心肌出现缺血或坏死的表现,心室在除极完毕后仍存在电位差,此时表现为心电图上ST段发生偏移。

6.T波

之后的T波代表了心室的复极。在QRS波主波向上的导联,T波应与QRS主波方向相同。心电图上T波的改变受多种因素的影响。例如心肌缺血时可表现为T波低平倒置。T波的高耸可见于高血钾、急性心肌梗死的超急期等。

7.U波

某些导联上T波之后可见U波,目前认为与心室的复极有关。

8.QT间期

代表了心室从除极到复极的时间。正常QT间期为0.44秒。由于QT间期受心率的影响,因此引入了矫正的QT间期(QTC)的概念。其中一种计算方法为QTc=QT/√RR。QT间期的延长往往与恶性心律失常的发生相关。

心电图的应用

心电图是临床最常用的检查之一,应用广泛。应用范围包括:

1.记录人体正常心脏的电活动。

2.帮助诊断心律失常。

3.帮助诊断心肌缺血、心肌梗死、判断心肌梗死的部位。

4.诊断心脏扩大、肥厚。

5.判断药物或电解质情况对心脏的影响。

6.判断人工心脏起搏状况。