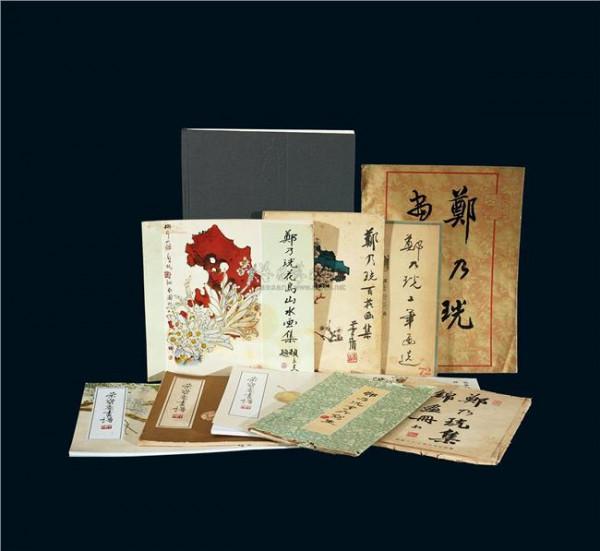

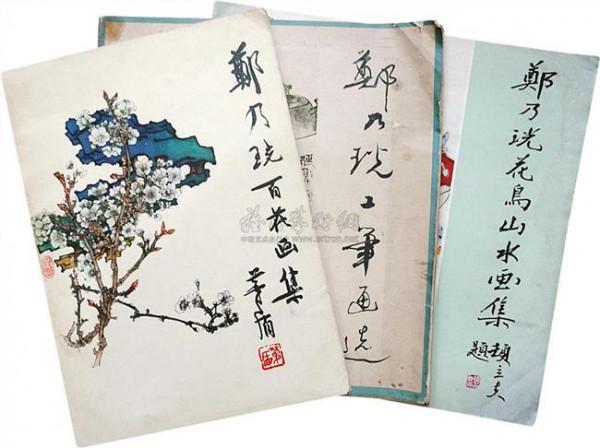

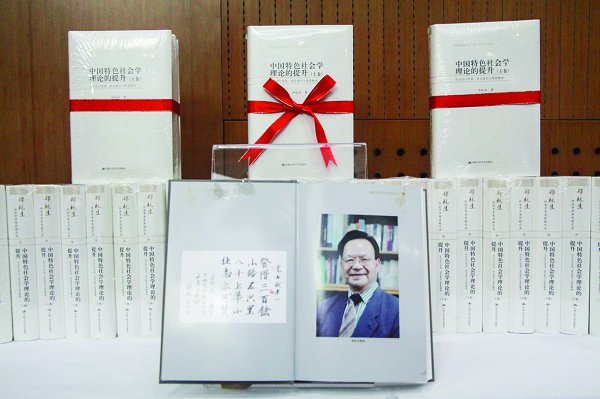

郑乃珖画廊 郑乃珖 《郑乃珖画集》前言

70年代中期以后,美术界就开始了“春风吹又生”的局面,一把野火,确没有烧尽我国传统绘画。那个时期,郑乃珖同志经常到北京来,我们有时在颐和园藻鉴堂见面,有时他们贤伉俪来芳嘉园探访我那劫后未搬的敝庐。乃老似乎比我大几岁,现在都70多了。

福建口音较重,相接之下,恂恂然有沉着谦逊的风度。乃老在藻鉴堂(当时的中国画研究院前身)作画,一日三餐之外,整天都在画案旁辛勤劳作,除了一幅作品完成找几位朋友欣赏讨论之外,很少找人聊天。后来他回到福州担任画院院长,天各一方,我们相叙时候较少,但是从展览会和报刊上,还是不断看到他的新作品。

近年对于中国传统绘画有各种议论,这是很好的事,中国画到了无人关心的情况,这才是冷落可怕的局面。但无论如何,中国画有广阔的天地和无限的潜力,这一点都是无可非议的。中国画将随着时代风气的好劣而不断地演变,但是万变不离其宗,也是可以肯定的。

中国画坛一向就是百花齐放,宋、元、明、清以至现代,有成就的画家都各有自己的面目。徐熙、黄荃,绝不同于青藤(徐渭)、白阳(陈道复)。即使时代接近的徐、黄,也有“黄荃富贵,徐熙野逸”的区别。正因为中国画的多姿多彩,所以它才有无限的生命力。

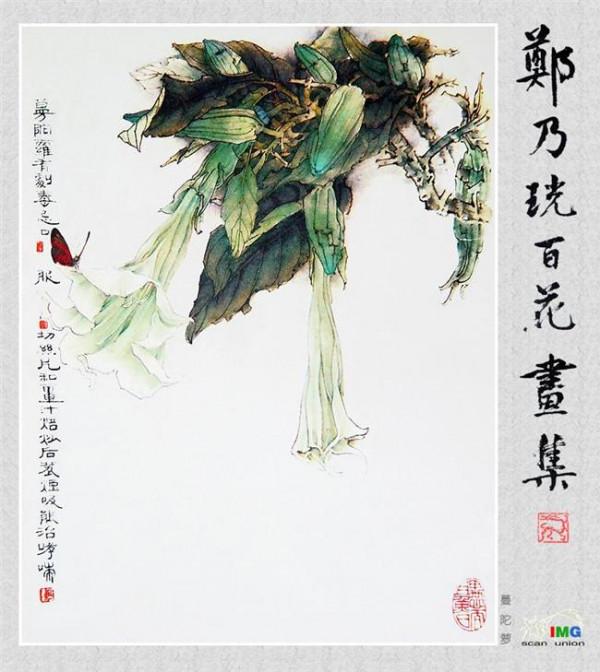

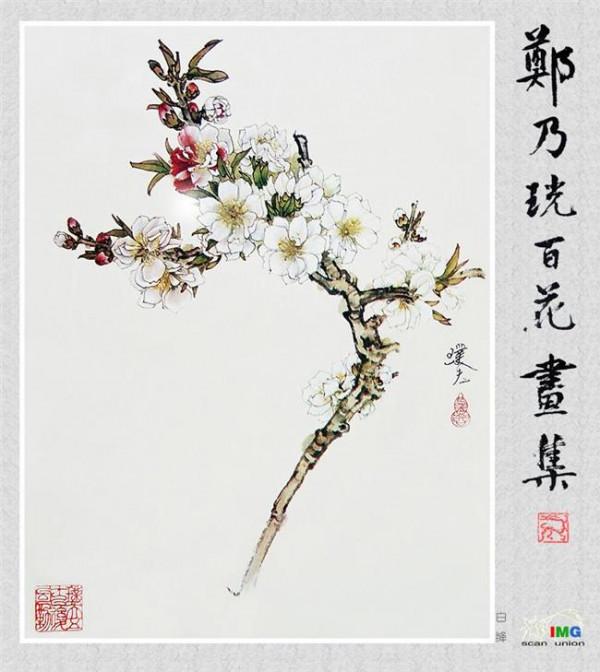

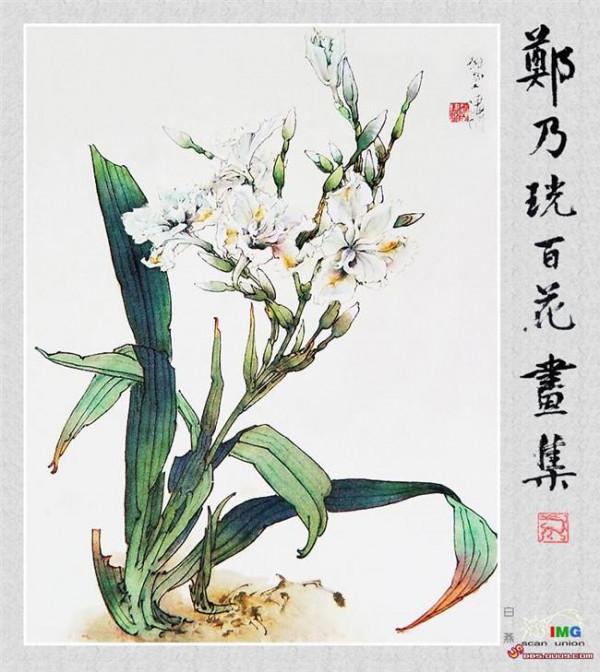

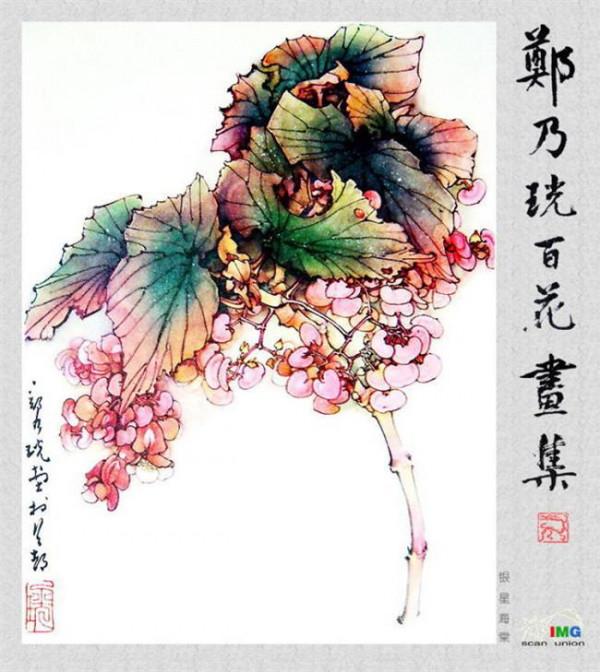

乃珖同志的绘画,无论山水花鸟,都气韵清新,色彩鲜丽,明媚悦目。他在花鸟画上,以双钩功力深,赋色雅艳见称。我不知道他和已故福建名画家陈子奋的关系,但是从双钩花卉的用笔来看,他们二人十分接近,我把他们二位看作现代的“闽派”,这一点也许会有人同意的。

国画中的双钩白描,用现代语言叫做线条,它是中国画的重要特点之一,也是中国画的重要基本功之一。没有苦功锻炼,很难准确地用线来表达复杂的形象。中国画的线条,既要表达外形,还要表达对象的质感和立体感;线条还要表达作者的内心感情。要达到线条运用的高峰,是需要长期而艰苦的功夫的。

乃珖同志在工笔画的深厚基础上逐渐突破,他在构图上常常用省略琐碎突出重点的手法来从事花鸟画,因此使人得到一种新鲜感,而绝非陈陈相因的花鸟画,在设色方面,他更致力于宋代花鸟画的鲜艳清丽,略近清初的恽南田和清末广东大家居廉(古泉)的风格,可是这只是“略近”,乃珖同志还是以他自己对物象的感受作画,而不是随古人脚跟转的。石涛有句名言:“我自用我法。”

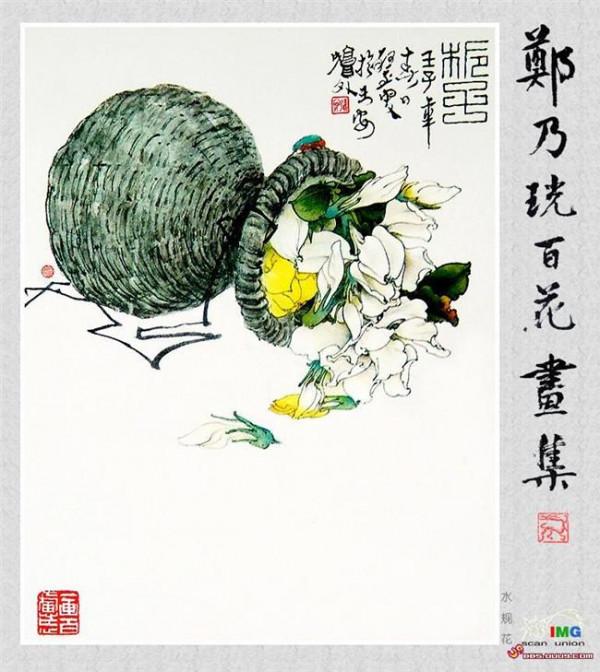

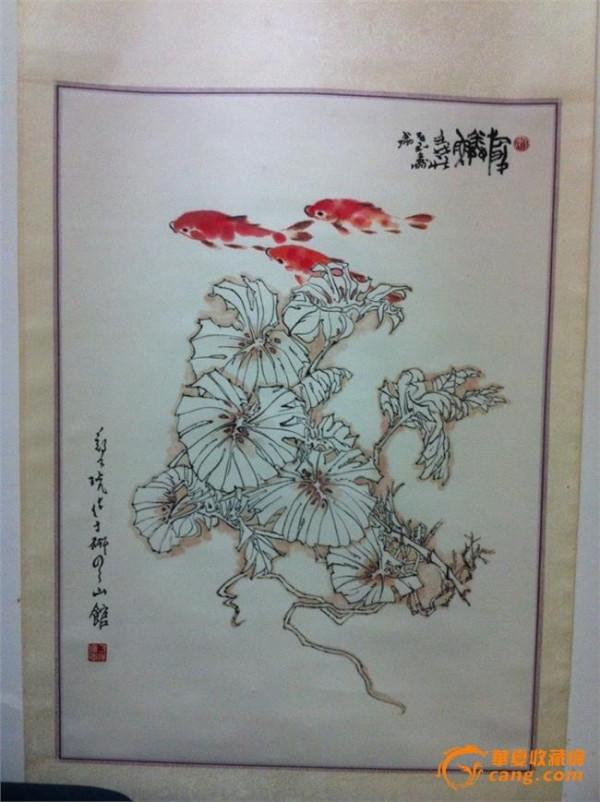

《仙石延龄》作品,以原砂和洋红染石,而用双钩白描绘水仙,以重色彩的石衬出水仙的洁白。这种色彩的构想,使人感到新奇非凡。《红鲤鱼》同样是简单的红白两个主调,充分表现线条的遒劲准确。这种黑白线和简单鲜艳色彩的和谐结合,形成了郑画独特的鲜明风格。这样的例子在本册中很多,都是十分新颖的成功之作。

我更喜欢乃珖同志那些构图简洁清奇的作品,那幅红兰,左上角的根叶和右下角的花枝,相映成趣,色彩和布局对比鲜明。他的大幅和小品,也都是刻意经营,使人感到作者对自然界的深厚感情和对艺术的认真态度。

昔人评吴谷人的骈文,有“春山不老”之喻,这个评语,正好移赠乃珖同志的作品。在这里,我更佩服乃珖同志年近八旬高龄,还是踞鞍?烁的老将精神,祝他的创作长青不老。