热点/ 全国政协委员肖燕提案推广“稻渔共作”模式

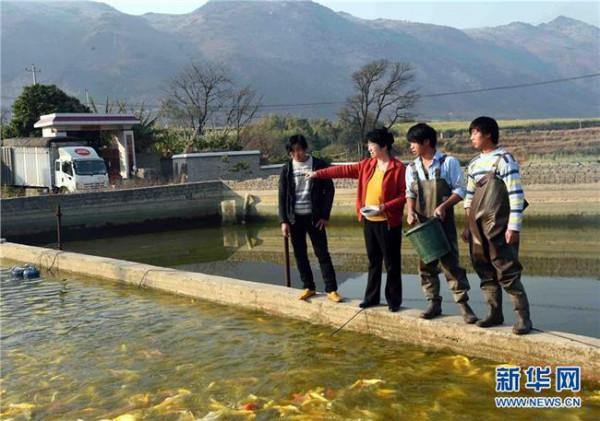

“稻渔共作”种养模式,有效改变了千百年来哈尼梯田只种一季水稻,半年时间放水养田、无任何收入的耕作模式。在云南省各级政府及有关单位和部门的关心和支持下,率先实施了水产种业计划,在红河县设立博士后科研工作站,建成占地面积450亩的水产良种繁育基地,可繁育泥鳅苗种30亿尾,满足全县万亩梯田高产示范田项目的养殖需求。

在河口县坝洒农场建设国家级罗非鱼良种繁育场,为云南及周边省份罗非鱼产业发展提供良种支撑,并辐射东盟国家,服务国家“一带一路”和农业走出去战略。

哈尼梯田“稻渔共作”模式及成效,得到了联合国粮农组织(FAO)的高度关注,3名高级官员、专家先后专程到云南、江苏调研交流,就加强稻作文化保护给予指导和支持。

“稻渔共作”作为一种稻、泥鳅、鱼互补共生的农业生态循环系统,是建立在不与人争粮、不与粮争地的基础上,具有成本少、收益大、见效快和增粮、节地、节工等优点,实现了“一田多用,一水多用,粮渔多赢”的最佳效果。它的成功模式可延伸百万亩哈尼梯田及稻田、坝塘等水域,实现亩产“收获百斤鱼、收入万元田”的经济效益。

今年中央1号文件聚焦农业供给侧改革,指出要推进“互联网 ”现代农业行动。“稻渔共作”已取得了阶段性成果,下一步要贯彻落实中央1号文件精神,推进“互联网 稻渔共作”,着力建立质量安全追溯信息平台,对哈尼梯田“稻渔共作”全产业链进行监控,达到生产流通过程有记录、记录信息可查询、产品流向可跟踪、产品质量可溯源、责任主体可追溯,确保生态质量安全;搭建线上交易平台,推进电子商务发展,拓展哈尼梯田“稻鳅”、“鳅稻”等生态产品销售渠道;加强网络宣传,增加互联互动,通过“稻渔共作”产业带动,结合“生态 ”、“旅游 ”,促进一二三产业融合发展;通过在线监测数据,实现精准农业、智慧农业,从而达到精准扶贫、精准脱贫的目标。

推行互联网 “稻渔共作”带动相关产业发展,以产业发展精准到户的思路,开拓哈尼梯田保护与脱贫攻坚“双赢”路径,对保护哈尼梯田这一全球重要农业文化遗产具有划时代意义,对于扶持哈尼梯田地区各族群众脱贫致富更是立竿见影。

![>云南肖燕 [提案追踪]肖燕:用高原水产养殖助力云南精准扶贫](https://pic.bilezu.com/upload/e/43/e4378125b585994e7b55c61b9307bfb3_thumb.jpg)