揭秘老年性骨质疏松症 4个影响峰骨量的因素

原发性骨质疏松症是指骨单位体积量减少,骨组织微结构退变,骨的脆性增加,以致易于发生骨折的全身性骨骼疾病。新的定义强调了骨量、骨丢失和骨结构的重要性。不仅包括了已发生骨折者的骨质疏松症,同时也包括了具有潜在骨折危险的临床前期骨质疏松症。 骨质疏松症在临床上又分为原发性、继发性、特发性3个类型。骨质疏松症是一种全身性代谢性疾病,是目前世界上发病率、病死率及保健费用消耗较大的疾病。随着人口老龄化的增长,骨质疏松不仅威胁老年人特别是妇女的健康,而且成为严重的社会问题。原发性骨质疏松症是指单位体积骨量减少、骨组织细微结构退变为特征的全身性骨骼改变,包括绝经后骨质疏松症和老年性骨质疏松症,以前者为多见。原发性骨质疏松症又可分为2个亚型。

影响峰骨量的因素有以下4个方面:

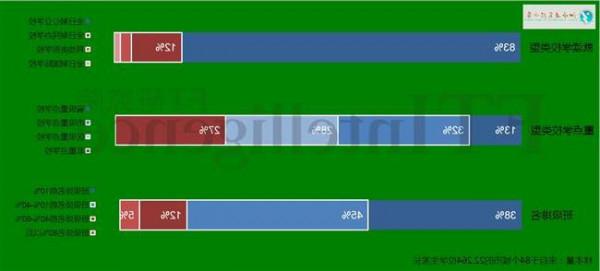

1.遗传。峰骨量的高低与遗传因素有关。(1)种族:高加索人与亚洲人的峰骨量较低,因而患骨质疏松症的危险性更大。(2)家族史:年轻女性的骨密度与其父母的骨密度具有显著相关性。(3)同卵双胎的骨密度具有更大的相似性。(4)维生素D先天性缺乏常伴随骨密度减低。

2.营养。适当摄入钙质,可以增加骨密度,减少骨质疏松症发生的危险性。摄入钙的吸收率在儿童期为75%,在成人为30%~50%。在成人早期补充钙质可以增加骨矿物质量。摄入障碍多伴有骨密度减低。联合国粮农组织和世界卫生组织推荐的每日摄入钙量为500mg。美国营养学家则推荐800mg。我国营养学家建议采用美国钙摄入标准。儿童期、妊娠期和哺乳期钙摄入量要增加至每日1000~1500mg。

3.运动。运动能够刺激骨改进循环。骨量的维持或骨肥大依赖于运动的类型、频度与抗重力效果。青春期的运动能够增加骨矿物质量,但过度的运动不仅不能增加骨矿物质量,反而降低骨矿物质量,这是必须避免的。同时,运动必须规律,持之以恒。如果运动的强度或频率降低,运动对骨的效应也将降低。

4.内分泌状态

(1)月经周期与雌激素及孕激素可导致骨矿物质量变化:月经初潮越早,其后的骨矿物质量越大,初潮越迟,骨密度越小。停止排卵的妇女比继续排卵的妇女骨密度要低。妇女在绝经前主要为雌二醇,在绝经后主要为雌酮。雌激素的转化过程主要在脂肪中完成。因此,肥胖妇女患骨质疏松症的危险性低于消瘦妇女。雌激素对骨的影响,一是影响成骨细胞,提高成骨细胞的数量,增加成骨细胞合成胶原,增加成骨细胞上的前列腺素受体数量。二是抑制破骨细胞对骨的吸收。此外,雌激素还能抑制甲状旁腺素活性、刺激降钙素分泌、促进胃肠道吸收钙及促进维生素D向活性方式转化等作用。

(2)甲状旁腺:由甲状旁腺素分泌。该激素能够提高破骨细胞与成骨细胞的数量和活性。当甲状旁腺素分泌过剩时,骨更新加速。但只要破骨/成骨细胞维持活性平衡,骨量不会减少。

(3)维生素D:维生素D的活性形式为1,25-二羟维生素D3,具有两方面功能,一是促进肠道吸收钙磷,二是在骨中增加骨骼更新部位破骨细胞的活性,并能刺激成骨细胞合成蛋白质,同时参与骨基质的矿化。缺乏维生素D将导致类骨质矿化障碍,发生骨软化症。但维生素D过量反而发生骨丢失。