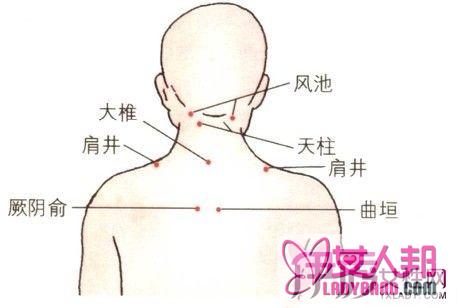

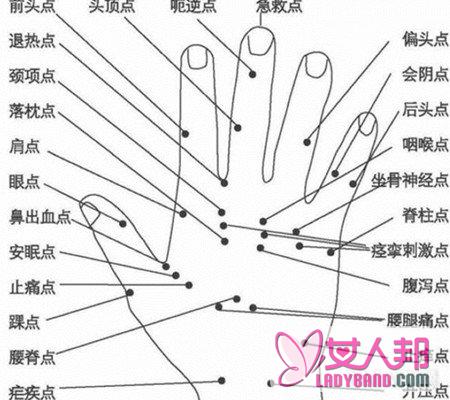

展示手背穴位图解的图片 了解穴位文化利用穴位保持健康

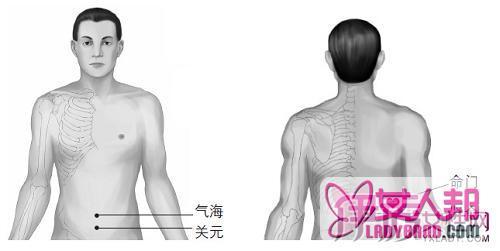

穴位,学名腧穴,指人体经络线上特殊的点区部位,中医可以通过针灸或者推拿、点按、艾炙刺激相应的经络点治疗疾病。穴位是中国文化和中医学特有的名词。多为神经末梢和血管较少的地方。也叫穴、穴道。

其过程可分为以下阶段:

1、无定位阶段。最初,人们用砭石割刺痈疽肿疡,排脓放血,解除病痛。后逐渐发现有显著痛感和压痛处,砭刺效果更好,这就是“以痛为腧”的规律。“以痛为腧”常随着患者疼痛反应不同,而在不同部位出现压痛点,因此此阶段无固定位置。

2、定位定名阶段。经过反复实践,用针刺或艾灸刺激体表的某些部位,对相应的某些疾病和症状有治疗作用;刺激某些部位,不仅对相应病症有效,而且对其他病症也有效,日积月累,逐渐发现了某些部位和某些病症具有相关性的规律。战国晚期,秦汉时代,以《内经》等为代表,确定这些部位的取法和治疗作用,并加以命名,就成为腧穴。

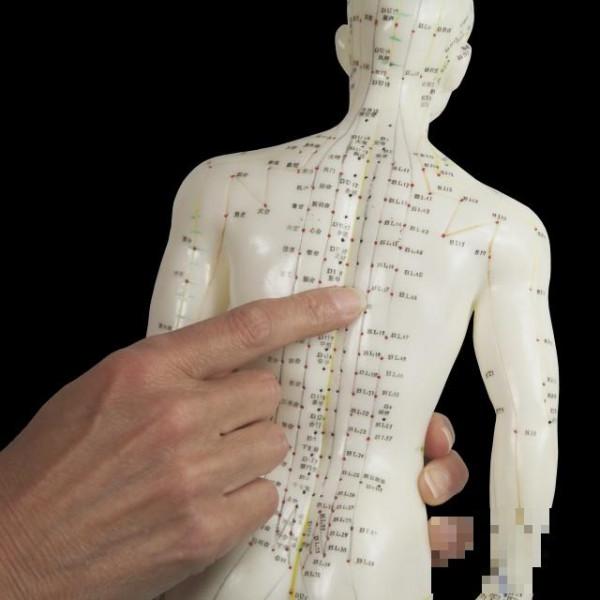

3、系统分类阶段。又经过了较长时间的实践,人们发现各个腧穴并不是孤立存在的,而是相互联系的。它们之间在治疗作用上既有共性,又有相对的特异性。在魏晋唐宋时期,以《针灸甲乙经》、《铜人腧穴针灸图经》为代表,使经络、部位、穴位逐渐结合起来研究,成为系统分类的基础。尤其是在十四经脉上,腧穴治疗作用的相关性更为突出,于是腧穴有了系统分类。

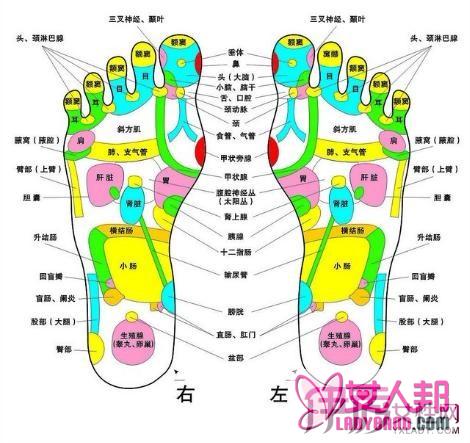

在疾病发生时,相应的腧穴往往可出现压痛、酸楚、麻木、结节、肿胀、变色、丘疹、脱屑、凹陷等各种反应。腧穴上所出现的不同病理反应是疾病过程中脏腑经络气血失调的结果。因此,利用腧穴的病理反应特点可以帮助诊断疾病,现在常用的方法有:1、扪穴诊断法,如同时压迫足三里,左穴敏感者属胃病,右穴敏感者属十二指肠病。2、望穴诊断法,如望舌下静脉(金津、玉液)对人体内瘀血有意义。3、耳穴望诊法,察看耳部皮肤的变色、变形、变性等。4、仪器测定法,多利用穴位的导电特性诊断疾病。

穴位的主治作用有:1.近治作用 这是所有腧穴主治作用中具有的共同特点。凡是腧穴均能治疗该穴所在部位及邻近组织、器官的疾病。 2.远治作用 这是十四经腧穴主治作用的基本规律。在十四经腧穴中,尤其是十二经脉在四肢肘膝关节以下的腧穴,不仅能治疗局部病证,而且能治疗本经循行所涉及的远隔部位的组织、器官、脏腑的病证,甚至具有治疗全身疾患的作用。3.特殊作用 大量的临床实践已经证明,针刺某些腧穴,对机体的不同状态,可起着双相的良性调整作用。例如泄泻时,针刺天枢能止泻;便秘时,针刺天枢又能通便。此外,腧穴的治疗作用还具有相对的特异性,如大椎退热,至阴矫正胎位等,均是其特殊的治疗作用。