中耳炎是怎么造成的 三方面了解得中耳炎原因

非化脓性中耳炎,也称为渗出性中耳炎、分泌性中耳炎、浆液性中耳炎、卡他性中耳炎,根据西医学本科最新教材(第七版教材),应当统一地将其称为:分泌性中耳炎。本病是常见耳病,多由上呼吸道感染、鼻炎与鼻窦炎、咽炎与鼻咽炎、腺样体肥大等病引起,由于解剖学因素与发育尝不完善,学龄前儿童更容易发生本病。非化脓性中耳炎主要影响听力,在急性期往有耳痛、耳内胀闷阻塞感、耳鸣、自听过强(自己对自己讲话的声音感受很强,对外界的声音反而觉得隔了一层膜)。由于儿童不会主诉,容易病程延长,并导致较明显的听力减退而影响终身,因此是儿童听力障碍的重要杀手,应当予以高度重视。

一、什么是非化脓性中耳炎?

非化脓性中耳炎是中耳的非化脓性炎症,也称渗出性中耳炎,卡他性中耳炎、分泌性中耳炎、浆液性中耳炎、浆液-黏液性中耳炎,有时也称为鼓室积液(或中耳积液),因为其病变往往与咽鼓管功能障碍有关,临床医生有时也称为咽鼓管阻塞等。如果病程尚短,可称急性非化脓性中耳炎,如果病程较长(一般在8周以上),可称慢性非化脓性中耳炎。

二、非化脓性中耳炎是怎样引起的?

急性非化脓性中耳炎的最常见的病因是上呼吸道感染(感冒)。因此,本病以冬、春季多见,成人或小儿均可发生。慢性非化脓性中耳炎主要是由于急性非化脓性中耳炎治疗不力(如未及时抽液或切开鼓膜)、不彻底(如抗生素使用时间过短),或非化脓性中耳炎反复发生而引起的。

1、咽鼓管阻塞

(1)由于上呼吸道感染(俗称感冒,包括急性鼻炎、急性鼻窦炎、急性鼻咽炎、急性咽炎、急性扁桃体炎、急性喉炎等),致使与鼻、咽邻近的中耳机构(咽鼓管)发生炎症(咽鼓管咽口,以及咽鼓管黏膜肿胀),从而引起咽鼓管阻塞,功能障碍,导致非化脓性中耳炎的发生。有些人在气候变化时(特别是气候湿热,空气湿度与气压增高时)就到耳内不适,这主要是由于气候引起的鼻与咽鼓管充血所致。

(2)在鼻腔、咽喉有急性或慢性炎症时,由于炎症的影响,有可能使咽鼓管功能障碍,引起非化脓性中耳炎。

(3)在乘飞机时,由于飞机在起飞(耳内压力高,外界压力低)、下降(耳内压低,外界压力高)的这一短暂过程中,空气压力急速改变,致使咽鼓管功能失调,引起非化脓性中耳炎(也称航空性中耳炎)。所以,每当飞机起飞或下降时,乘务员总是给乘客发糖粒吃,就是要求乘客进行吞咽动作,以促进咽鼓管的开放,从而防止引起非化脓性中耳炎。与此相反,若在乘潜水器的过程中,由于下潜时压力过大,在迅速下潜(耳内压力低,外界压力高)与迅速上升(耳内压力高,外界压力低)的过程中,也可以引发同样病症。此外,在乘坐长途汽车时,由于车厢内密封性能差,或乘坐敞蓬车,汽车在高速运行过程中引起的气压变化,亦可导致非化脓性中耳炎的发生。

(4)机械性阻塞因素:当鼻咽部肿瘤、腺样体肥大、下鼻甲后端肥厚,以及鼻咽癌时,这些病变组织压迫咽鼓管咽口或咽鼓管,导致咽鼓管阻塞不通,可以引起本病。

(5)头颈部放射治疗后因鼻咽部及咽鼓管黏膜肿胀、局部静脉及淋巴回流障碍,致使咽鼓管狭窄,亦可导致本病,引起鼓室积液。

2、咽鼓管功能异常

管理小儿咽鼓管开放、闭合的肌肉收缩无力,将影响咽鼓管的正常开放功能;小儿咽鼓管的软骨弹性差,当鼓室处于负压时,咽鼓管软骨段的管壁易发生塌陷。这是小儿非化脓性中耳炎发病率高的解剖生理学基础之一。

3、其他原因

非化脓性中耳炎的发生,也与低毒性感染(细菌性、病毒性)、变态反应,以及机体的功能状态失调有关,影响到咽鼓管的功能状态不佳,此种情况下更容易导致病程迁延而形成慢性非化脓性中耳炎。

三、非化脓性中耳炎有何病理变化

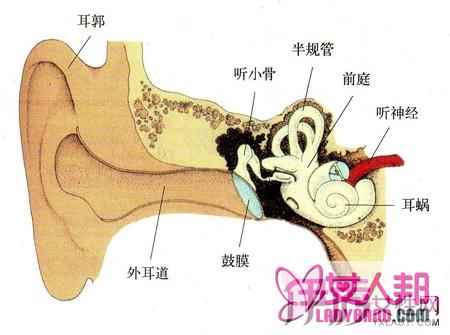

非化脓性中耳炎属于中耳的病变,其病理变化主要在中耳。为了更好地理解,先简介中耳的解剖结构:

中耳分为鼓室、乳突、咽鼓管三部分。“鼓室”形如火柴盒,是一个空腔,约有2mL大小的空间。鼓室内有三个听小骨,以及韧带、神经。鼓室有六个面(内、外、上、下、前、后),外侧面是鼓膜,并与外耳道孔相连,前面借助于咽鼓管通向鼻咽部,内面紧邻内耳。三个听小骨以关节相连并在韧带的支持下组成一个链状,称为听骨链。听骨链的外侧端与鼓膜相连属,内侧与内耳相连属。声音(声波)就是通过外耳道传至鼓膜,再传至听骨链,再传至内耳(耳蜗),由耳蜗产生生物电的冲动,经听神经传导至大脑,从而产生听觉。

“咽鼓管”是一条管腔,从鼓室前上方通向鼻咽部。因此咽鼓管有二个开口端。鼻咽部的开口端称为“咽鼓管咽口”。正常情况下,空气从咽鼓管咽口进入,经过咽鼓管通道后,再进入中耳腔。咽鼓管的这种功能保持了中耳腔内的气压与外界气压的一致,从而使鼓膜与听骨链在声音(声波)的刺激下能够自由地振动,保证听力正常。

咽鼓管咽口位于鼻咽部的外侧壁,咽鼓管咽口的前方是后鼻孔,后内侧是鼻咽部的后壁,婴幼儿,腺样体附着于鼻咽部的项壁与后壁,与咽鼓管咽口相邻很近;咽鼓管咽口的下方就是口咽部,口咽部有腭扁桃体与咽侧索,咽侧索的上端与咽鼓管咽口的距离较近。因此,鼻腔与鼻窦的炎症、鼻咽部的炎症、口咽部的炎症,都容易感染到咽鼓管咽口,使咽鼓管咽口产生炎症性肿胀、受压,或感染进入鼓室,引起中耳炎。