日照徐立峰 日照结婚习俗 日照人结婚必须要知道的习俗规定

婚俗 旧社会男女遵“父母之命,媒妁之言”而成婚。婚配讲究门当户对,同姓一般不联姻。婚嫁包括以下一些内容。

说媒 男女到婚配年龄,其父母便央人说媒,俗称“说媳子”或“找婆家”。待双方家长认可后,则互换“庚贴” ( 上写其儿女的生辰 ) 继而“投契”。婚前,男女很少见面。建国后,媒人称“介绍人”,相亲称“搞对象”。

投契 双方家长同意后,即约定吉日进行投契,称“定亲”,又称“传契”。男方备衣料、首饰等聘礼及写有“敬求金诺”的媒契,装入“拜盒”,送到女方。女方收礼,回契,契上写“仰答玉音”几字。至此,婚姻关系确立。建国后,废媒契 , 男女双方领取结婚证后,其婚姻关系方受法律保护 , 但程序仍存。

问口 又称“送日子”、“下礼”。男方请算命先生查定婚礼的日子后,将婚期告知女方,若女方同意,再确定下礼日期。下礼,是男方向女方送聘礼。富者礼物丰厚,并将礼品列清单。

女方回礼简单,但给男方的鞋和帽必不可少。人们戏称新女婿戴的新帽为“丈人帽”,源出于此。大龄男女,从定亲到结婚时间较短,多将投契、下礼一次办妥,叫做“一盒子磕”。下礼后,女方着手准备嫁妆、衣物。

请夫妻、儿女双全的所谓“全命人”缝制被褥,并在被子四角装上栗子 ( 意取其谐音“立子” ) 及硬币。二十世纪 50 年代,聘礼很少。

60 年代,讲究几身衣服。 70 年代,讲究“三转一扭” ( 自行车、缝纫机、挂钟、收音机 ) 。彩礼钱有 99 元、 190 元、 290 元……,不论多少,必带 9 字,意寓“九九长远”。

送催妆 婚期临近,女方亲友、邻居多馈赠衣料、化妆品、糕点等礼品,称“送催妆”。

送嫁妆 建国前,嫁妆由女方陪送,故有“兴家男,败家女”之说。二十世纪 50 年代后,嫁妆多由男方置办,送到女方,出嫁时抬回。

家具一般为“四小件”,即一张抽屉桌,一对木箱,一对捧盒,一对方杌。个别户有大衣橱。到 80 年代,家具一般齐全,另有手表、自行车、 VCD 、缝纫机等,电视机、收录机、沙发也渐普遍。在城镇,兴彩色电视机、电冰箱、洗衣机、收录机、高档沙发、大小组合橱及其他家具。二十世纪 90 年代后期,城乡普及彩色电视机,摩托车等交通工具也渐普遍。

吃喜饭 婚前,男方“搬亲”,上门请姑姨外祖母等亲戚来“吃喜饭”,来人多是女眷、孩子,同时帮助操持婚事。

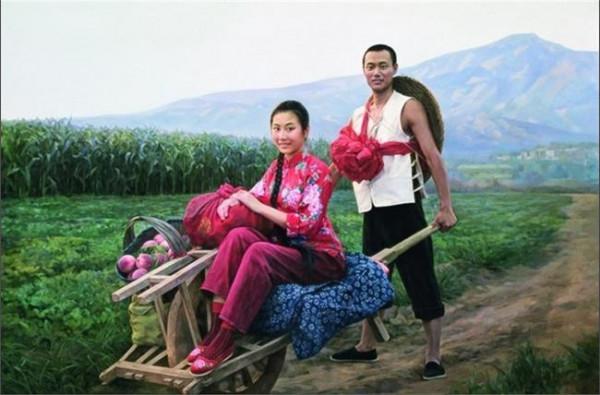

迎亲 俗称娶媳子。多在下午举行婚礼。西部黄墩、三庄一带,中午成婚,晚上闹洞房。村中若有数人同日成婚,新娘子都要抢先过门。俗语道:“来得早,过得好。

”迎亲日,男方贴对联,以粉红纸糊洞房窗户。 建国前,分迎亲和不迎亲两种形式。富有之家,新郎亲自去迎接新娘子,备鼓乐,称“大娶”;多数人家,新郎不亲自接新娘子,仅派花轿前往。大娶,新郎披红戴花,坐蓝呢小轿,领彩绣大花轿 ( 去时有人坐花轿,称“压轿” ) 、鼓乐、车马与抬“上头礼”的相随。

抵女家,拜岳父、岳母。新娘“上头”顶“罩头红”,穿红色小袄,上披云肩,下穿裙子。天热不能穿时,须在腰间束一缕棉絮,示儿女厚实。由女嫁客搀扶,踏红毡或花席入轿 ( 雨天,由其兄或弟背上轿 ) 。

大客 女方派亲属二人 ( 多为兄、弟 ) 亲送,称“大客”。“大客”被男方视为尊贵的客人。 花轿抵村,嫁妆先安置家中。

若大娶,入村后鼓乐齐鸣 ( 若请有两棚鼓乐队,他们必竞相献技 ) ,花轿则徐徐移动,谓之“踏街”,街邻争看热闹。喜家即在大门楼顶放置两块用红纸包裹的砖坯,前头写“囍”字,俗称“喜砖”,据说能避邪。花轿停于大门外,新娘跨马鞍,踏毡或席入院,拜天地,入洞房。

挂门帘 在入洞房的同时,在洞房挂门帘。大娶时由管家挂,一般人家由轿夫挂。废轿后,一般由有名望者或“大客”挂,还边挂边唱:“上八仙,下八仙,请下八仙挂门帘。

上挂门帘生贵子,下挂门帘出状元。两手一齐挂,一个状元、一个探花。” 入洞房后,新郎给新娘揭罩头红,新郎、新娘吃儿女双全的邻居送的水饺,俗称“小饭”。余者放在床底,任闹房的人抢去给小孩吃,据说孩子吃了好养。喜家设盛宴款待送客、轿夫等人。

闹洞房 入夜,以青年和孩子最活跃。此间不计辈份,外姓叔伯份的亦可混入其中,“三日无大小”即指此俗。闹房的散去,新人喝“合卺酒”。待夜深就寝后,婆婆在洞房窗外扔一木墩,叨念几句:“今年扔墩子,来年抱孙子”。农村常有好事者在洞房窗外听悄悄话,谓之“听门子”。

看喜 结婚当天,男朋友、邻居馈赠礼品或钱币,称“看喜”。民国时期,看喜以钱物为主,富人还送“福禄鸳鸯”、“天作之合”等喜幛。二十世纪 80 年代,喜钱激增,农村一般 10 元,职工 30 ~ 50 元不等, 90 年代后期,多在百元以上。

下床糕 二日,新妇下床,踏下床糕,意谓步步登高。吃面条。“上床馉馇(水饺 ) ,下床面”,即说此俗。然后拜公婆,再拜诸亲中的长辈,奉上一碗糖米水。

分盘子 新婚二日开始,男方用盘子分发新媳妇带来的“喜干粮”,称“分盘子”。一般 4 盘,放于一层捧盒内。花子、糖果、面点、栗子、花生等各放一些。

由近支姐妹送到本族或邻居家中。收到“喜干粮”者,要付钱,将钱压在盘子下,多少随意。此后数日,都忙于待客。喝喜酒、送大饭 男方亲戚都要在婚后二日或三日备礼前来贺喜、赴宴,称“喝喜酒”或“送大饭”。

看亲 六日,新媳妇娘家派其兄、弟送来梳妆品,称“送篦子”,也叫看亲。

回九 九日,新娘偕新郎回娘家看望爹娘,称“回九”。当日归。建国后,结婚旧俗大都破除。新娘多由两姑娘伴送,步行或坐篷车到婆家。二十世纪 80 年代,多乘拖拉机、汽车。今多乘轿车,穿着红色、或白色婚纱,婚车数量不等。少数举行旅行结婚或参加集体婚礼。请客多在饭店宾馆。男方所耗宴席费,少则几千,多则逾万,且呈愈演愈烈之势。

寡妇再嫁 旧时,寡妇再嫁称“二道门”,又称“半妇头”,常为社会舆论所鄙视。在东部地区,早晨过门。坐车,不坐花轿。若坐轿,也只能是蓝布轿,不能掩轿门,以区别于黄花闺女。到男方门前,接过他人递给的一幢卷着的帘子,入厨房擀面,就算完婚。建国后,寡妇再嫁受法律保护。

招女婿 有女无儿者,招婿做子,俗称“倒插门”。建国前,招女婿被人瞧不起。建国后,男女平等,政府提倡男到女家落户。