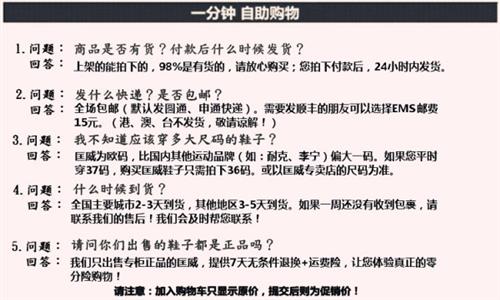

梅汝璈东京审判那段话 东京审判 中国大法官梅汝璈用法律捍卫正义

梅汝璈是中国法律史上的一位传奇人物,作为四亿五千万中国人民的代表,他全程参与了远东国际军事法庭对日本战犯的审判,第一次在国际舞台上运用法律武器捍卫了国人的尊严。

但这场正义的审判近来却遭到某些日本右翼政客的质疑和否定,今年恰逢梅汝璈逝世40周年,我们重新梳理审视这位法学奇才的传奇一生和那场举世瞩目的大审判,无疑具有更为强烈的现实意义。

梅汝璈有一句话流传甚广,令人深思:“我不是复仇主义者,我无意于把日本军国主义欠下我们的血债写在日本人民的账上。但是我相信,忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。”

出任远东军事法庭法官

第二次世界大战结束后,取得胜利的同盟国分别在德国纽伦堡和日本东京设立了两个国际军事法庭。前者的名称是“国际军事法庭”,后者是“远东国际军事法庭”,但人们一般称这两个国际军事法庭为“纽伦堡国际法庭”和“东京国际法庭”。

1946年2月15日,盟军最高统帅部根据各同盟国政府的提名任命了11名远东国际军事法庭法官,中、美、英、苏、澳、加、法、荷、新、印度、菲每国各一名。其中,中国法官就是梅汝璈。

中国法官梅汝璈当时年仅42岁。他早年从清华毕业后留学美国,获芝加哥大学法学博士学位,回国后在多所高校担任法学教授,长期从事英美法学的教研工作,舆论对其评价颇高。梅汝璈的经历和学识使他成为军事法庭法官的最合适人选。

多年以后,梅汝璈之子梅小璈忆及此事时说:“据说当时有人很欣赏并推荐了我父亲,包括东京审判中的中国首席检察官向哲浚先生,他是我父亲在清华时年长四届的师兄;还有曾任民国外交部长、教育部长的王世杰先生。”

国民政府最终同意梅汝璈代表中国执法东京,1946年3月20日,梅汝璈从上海飞抵日本,正式履行新职。

初到东京

梅汝璈到东京履新之初,便与一些西方的同行有过辩论和争执,其中最为人所熟知的就是座次之争了。法庭庭长是由盟军最高统帅麦克阿瑟指定的澳大利亚法官韦伯爵士,他想让两位与他亲近的英美法官坐在他的左右手,于是便提议法官席次应按联合国安理会惯例来安排,即以美、英、苏、中、法为序。

梅汝璈不同意韦伯的意见,他认为法官的座次应按受降国签字的顺序排列,这样美国和中国便分处第一、二位,分别位于庭长韦伯的两侧。

对于梅汝璈的提议,几个西方国家的代表不以为然,韦伯也不愿接受。梅汝璈愤怒地说:“我拒绝接受这种不合理的安排。在日本的侵略战争中,中国受侵略最深,抗战最久,牺牲最大,而英国却只是一味地忍受和投降,中国绝不能接受排在英国之后,我认为中国政府也不会同意被安排在英国之后!”随即他脱下象征着权力的黑色丝质法袍,以退出预演相抗议。

最后一刻,法庭终于接受了梅汝璈的意见,没人能够承担推迟明天正式开庭的责任,因为这个日期已经向全世界公开宣布了。

对于梅汝璈在远东军事法庭上的表现,梅小璈在回忆文章中评论说:“先父本是一介书生,思想、行为带着明显的清华烙印,对于个人的升沉显隐、进退穷达并不在意,但是作为一个中国人,当祖国的千百万同胞经过长期而惨烈的抗争,在付出了巨大牺牲之后,终于可以派出自己的代表,以胜利者的姿态,以审判者的身份,出现在国际舞台上,出现在国际军事法庭上,而先父个人又有幸承担了这一使命的时候,那么,‘郑重将事’(先父日记中语),勉力而为,不辱使命,便成了唯一的选择。

”

法庭内外的较量

盟军总部国际检察处根据各同盟国的意见选定了东条英机等28名甲级战犯,作为远东军事法庭审判的对象。但在这个战犯名单里,并没有出现日本天皇裕仁的名字。

作为日本的最高元首,裕仁对日本的侵略行为负有不可推卸的责任。战争结束后,国际社会要求审判裕仁的呼声极高。但出于对战后利益的考量,美国政府和麦克阿瑟宣布“保留天皇制,不逮捕也不起诉天皇”,理由是《波茨坦公告》允许日本在战后保留天皇制度。

梅汝璈主张审判裕仁,他在与其他法官交流这个问题时提出,保留天皇制度与起诉裕仁并不矛盾,可以由新天皇即位,同时起诉裕仁。

梅汝璈的主张得到了其他一些法官的支持,日本天皇由此也差一点儿被送上了法庭,只是后来由于麦克阿瑟的庇护,才侥幸逃脱了法律的审判。

东京审判从1946年5月3日开始,至1948年11月12日结束,历时两年半的时间。在起草判决书时,梅汝璈认为对于日本侵华战争,中国人受害最深,最具发言权,主张日本侵华罪行这部分应由中国人书写。法庭接受了梅汝璈的提议,决定由他负责判决书第四章《日本对华侵略》的起草工作。

这是一项十分重要的工作,当时庭审工作已经结束,各种资料、证据堆积如山,梅汝璈和他的助手竭尽全力,向法庭提交了200多页、长达十余万字的判决书章节,获得了法官会议的认可,为东京审判作出了贡献。

梅汝璈在远东军事法庭的另一件壮举就是将土肥原贤二、松井石根、板垣征四郎等对中国犯下了滔天罪行的战争罪犯依法送上了断头台。

在法庭判决阶段,由于各国法律体系以及法官对法律的理解不同,所以在给被告定罪的问题上存在着严重分歧。

《远东国际军事法庭宪章》也没给庭审提供具体的量刑依据,庭长韦伯主张将战犯们统统流放荒岛,正如对待当年的拿破仑;而印度法官巴尔博士则主张无罪开释全体战犯,理由是“世人需以宽宏、谅解、慈悲为怀,不应该以正义的名义来实施报复”;美英法官支持死刑判决,但他们的注意力主要集中在那些发动太平洋战争和虐待英美战俘的战犯身上,对其他战犯则态度暧昧。

“若不能严惩战犯,决无颜再见江东父老,惟蹈海而死,以谢国人。”面对这种局面,梅汝璈忧心如焚,夜不能寐。他查阅了卷帙浩繁的资料,向法庭提供了有力的证据。例如日军在南京大屠杀中曾采用砍头、挖心、水溺、火烧、砍去四肢、割下生殖器等令人发指的暴行,主张对首恶必须处以极刑。

在梅汝璈的不断交涉、周旋下,许多法官认同了他的观点,最后通过投票,决定判处7名战争罪犯死刑。

被遗忘的法学精英

东京审判结束后,梅汝璈被南京政府任命为行政院政务委员兼司法部长,但他对国民党政府已失去信心,于是托词滞留日本,未回国就职。1949年年底,梅汝璈从日本辗转返回北京,担任了政务院外交部顾问。

众所周知,1949年后新中国学科建设基本上沿袭了苏联模式,全国只有为数不多的几所院校保留了法律系,并且讲授的内容也都是苏联法学。在当时那个年代,抗日战争虽然常被宣传,但东京审判却很少有人提及,其中细节更是鲜为人知。

在这种形势下,梅汝璈和他曾执著坚守的英美法学已逐渐淡出了人们的视野,为新时代所遗忘,难怪他在一份检查里酸楚地写道:“我实际上只是一本破烂过时的小字典而已。”

直到1962年,梅汝璈开始了《远东国际军事法庭》一书的撰写。但是,他只写完了四卷。1980年代末,《远东国际军事法庭》由法律出版社正式出版。出版前梅小璈对社长蓝明良说,这本书还没写完。蓝明良回答说:“就是半部,我们也要出版。”

那一年,恰好是东京大审判结束40周年,而这场审判的亲历者和这本书的作者梅汝璈已逝去十余年了。

但是,梅汝璈的功绩正如镌刻在铜鼎上的金文,岁月消磨不去。为了纪念这位传奇大法官,2011年,南昌市青云谱区政府启动梅汝璈故居抢修工作,斥巨资按照“原址修复、修旧如旧”的原则进行维修加固,修葺一新的梅汝璈故居有望于今年5月底对外开放。修建布展好的梅汝璈故居将冲刺江西省重点文物保护单位和南昌市爱国主义教育基地。

如今,在这所距离南昌市城区10多公里的故居,现年81岁的梅汝璈堂弟梅汝璜老人一直在此义务担任讲解员,“我要让我的子孙来感受梅汝璈的英雄气概,让他们从小树立远大志向。”

综合《法治周末》《南昌日报》及中新网整理