大型奏鸣曲的结合 盘点世界十大最著名的交响曲

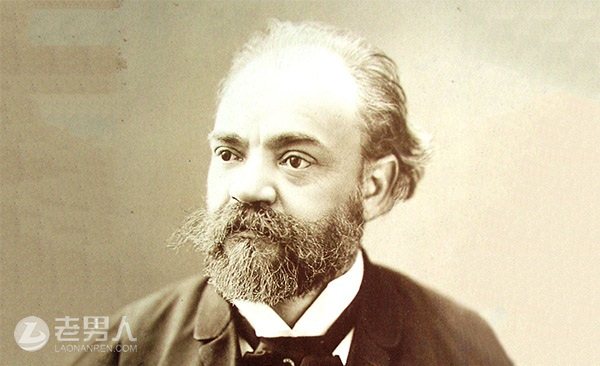

德沃夏克是一位有实力同时也非常著名的一位音乐家,他的故事要从他毕业后说起,这位有灵感的音乐家在1890年受聘成为了布拉格音乐学院的教授,这一步足以证明他的年轻有为。之后他的祖国名族思想走向了另外一种发展方向,就在这个时候他解除了西欧的古典乐派以及浪漫乐派的作品,再不断钻研和成长的过程当中成为了一位伟大的音乐家。

《第九交响曲》即是德沃夏克在美国停留的将近三年期间内,大约在1893年五月完成的作品。《第九交响曲》在中国一直通行着两个副题,一个是根据原文译出的“自新世界”,另一个是含糊其辞的“自新大陆”,这是由于历史原因造成的。这是德沃夏克一生中最重要的作品,也是十九世纪民族乐派交响曲的代表作,在整个音乐史上也是不容忽视的杰作。这部交响乐实际上是作者对于美国所在的“新大陆”所产生的印象的体现,曲中虽然有类似“黑人灵歌”与美洲“印第安民谣”的旋律出现,但德沃夏克并不是原封不动地将这些民谣歌曲作为主题题材,而是在自己的创作乐思中揉进这些民谣的精神而加以表现。所以这部交响曲被评为最通俗的交响曲。

路德维希·凡·贝多芬已为很多人所熟知,他生于1770年12月16日,逝世于1827年3月26日,是德国作曲家和音乐家,维也纳古典乐派代表人物之一。命运交响曲是其最为著名的作品之一,完成于1805年至1808年初。此曲声望之高,演出次数之多,可谓交响曲之冠。贝多芬在交响曲第一乐章的开头,写下一句引人深思的警语:“命运在敲门”,从而被引用为本交响曲具有吸引力的标题。作品的这一主题贯穿全曲,使人感受到一种无可言喻的感动与震撼。贝多芬在第三交响曲完成以前便已经有了创作此曲的灵感,一共花了五年的时间推敲、酝酿,才得以完成。乐曲体现了作者一生与命运搏斗的思想,“我要扼住命运的咽喉,他不能使我完全屈服”,这是一首英雄意志战胜宿命论、光明战胜黑暗的壮丽凯歌。恩格斯曾盛赞这部作品为最杰出的音乐作品。整部作品精炼、简洁,结构完整统一。

为了体现这部交响曲内容的重大意义和深度,贝多芬采用了很多新的手法。这部作品的四个乐章组成一个不可分割的整体,其中乐章与乐章之间的联系,不仅在于戏剧性发展的进程,而且还在于一个特定的“主导动机”——作为整部交响曲的“核心”的动机。这是一首英雄意志战胜宿命论、光明战胜黑暗的壮丽凯歌,代表了贝多芬的精神、代表了人类永不向自身妥协的精神。

马勒的《第三交响曲》,D小调,作于1893-1896年,表现的是马勒的自然观。马勒原定此曲标题为《夏日正午之梦》。马勒根据他“交响曲必须如同整个世界一般,包含一切”的原则,在其中的第三交响曲尝试定义自然中所有声音。他把大自然本身作为画布,大千世界的所有景象都成了他的音乐素材。对天地万物的热爱之情表明:马勒不是在逃避现实,而是积极探索着人生意义。马勒对这部作品是比较满意的,他曾经跟好友布鲁诺·瓦尔特说:“看,我已经把这(大自然的)一切都写进了我的第三交响曲!”。

但在很多乐迷看来,《第三交响曲》可能是最难接受的一首,它冗长的第一乐章足于吓跑许多人,参考布列兹指挥维也纳爱乐的版本,全曲大概90多分钟,其中第一乐章有惊人的30多分钟。马勒的交响作品规模庞大,时间方面和乐队的编制方面都是空前的。庞大的乐队,有时还包括场外乐队和大规模的合唱队,使得对巨大的情感落差表达成为可能,而且能够给观众极大的感官享受。

第一(古典)交响曲是普罗柯菲耶夫的成名作,演奏时长仅有15分钟左右,被称为最短交响曲。这部作品之所以被称为古典交响曲,是因为这部作品采用古典音乐的传统技法,配器使用双管制乐队,但采用不协和和弦和新颖的节奏,是二十世纪所谓“新古典主义”音乐的范例。曾被评为“现代人所住的古镇”。曲中故意表现单纯化的形态与独特的和弦法,和当时美术界的立体派有并肩平行之感。《第一(古典)交响曲》四个乐章皆精神饱满,旋律优美,灵气十足,的确是天才的纵洒之作。第一乐章很象海顿,但已经明显是现代音乐语汇和情怀。这部作品的创作手法极为专业,而气质朝气蓬勃,亲切而带俏皮谐谑。这作品很适合给年轻人作普及音乐欣赏之用。

全曲共分四个乐章:第一乐章,快板。一开始便突然呈示气势恢宏的第一主题,并由长笛的演奏推进动机的发展。第二乐章,小行板,三部曲式。在其它弦乐器的伴奏下,小提琴奏出一条优美而庄重的旋律线,随后长笛加入。整个乐章的结构几乎完全是古典的。第三乐章,加沃特舞曲,不太快。主题由弦乐器和木管乐器奏出,音响纯净简洁,有进行曲的意味。这里,作者用“古典组曲”里的“加沃特舞曲”代替了古典时代交响曲中的“小步舞曲”。第四乐章,生动的奏鸣曲式。整个乐章极为诙谐幽默,充满了急促而连续的跳动,是充分体现作者风格的乐章,乍一听,与作者最著名的作品《彼得与狼》非常相似。

《第九交响曲》是贝多芬于1822年秋天开始创作的。但他却几乎花了大半生的时间来酝酿、来筹划。一直到完成了《庄严弥撒》之后,作曲家才开始动笔谱写这部凝聚其一生力量和信念的宏篇巨作。夸张的是,为了保持创作激情和状态,贝多芬先后搬了四次家。终于在埋头一年半之后,在1823年的年底,这部凝聚着贝多芬人生哲理的《第九交响曲》完成了。《第九交响曲》是贝多芬唯一一部引入人声的交响曲作品,《欢乐颂》原本是德国诗人席勒的一首诗作,气势磅礴、意境恢宏。而贝多芬本人正是席勒的忠实崇拜者,这首《欢乐颂》也是贝多芬最钟爱的诗作之一,席勒在诗中所表达出来的对自由、平等生活的渴望,其实也正是一直向往共和的贝多芬的最高理想。贝多芬曾经说过:“把席勒的《欢乐颂》谱成歌曲,是我20年来的愿望!”

《第九交响曲》公认是贝多芬在交响乐领域的最高成就。几乎所有的后辈音乐家、作曲家都被这部宏伟的作品所倾倒;更有无数业余的听众被这部作品所带来的音乐哲理、音乐气度所感染。很多作曲家、音乐家甚至认为已经没有任何作品能够超越《贝九》的成就,无论这种说法是不是有偏颇的地方,从首演开始,200多年以来,贝多芬的《第九交响曲》一直就是长盛不衰的经典作品,《欢乐颂》成为了人类历史长河中永远不灭的自由、和平之明灯。

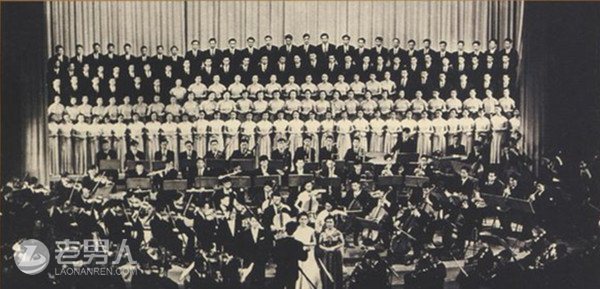

《第八交响曲》是马勒所创作的交响曲中最著名的一首。马勒创作此曲时,曾写信给门盖尔贝格称,“这是在我过去作品中最大的作品,内容与形式都非常独特,无法用语言来表示。你不妨想象大宇宙发出音响的情形,那简直已不是人类的声音,而是太阳运行的声音。”他又说,“我过去的交响曲,只不过属于这首交响曲的序曲。过去的作品表现的都是主观性的悲剧,这首作品却是歌颂伟大的欢乐与光荣。”

1910年9月12日,在德国慕尼黑展览大厦音乐大厅,马勒亲自指挥了此作。在节目小册子里说明,共有八百五十八位歌唱家和一百七十一位演奏家参加了演出,其中包括慕尼黑中央歌唱学校三百五十名儿童合唱团和来自慕尼黑等地的八位杰出独唱家。许多影响20世纪文化进程的著名人物光临了首演,全场观众为之沸腾,雀跃。当千人大合唱演出成功后,掌声持续了半小时之久,成为20世纪初世界乐坛上的一个巅峰盛典。

这部交响曲通常被称为《未完成》交响曲,因为它只有两个乐章,而一般交响曲却有三至四个乐章。舒伯特最大型的交响曲——《第九交响曲》,是在他逝世那一年写成的,它比《第八交响曲》的创作还晚了六个年头,可见认为舒伯特未及完成这部交响曲便已夭折的说法也是没有根据的。1928年,为了纪念舒伯特逝世一百周年,有些好心人曾提出要续写《未完成》交响曲的问题,并组织了一些稿件,但最后负责评选稿件的委员会终于承认所有这些做法都是多余的,因为这部所谓“未完成”的交响曲,事实上它本身已经是一部完美无缺的作品。

舒伯特的歌曲所塑造的那个浪漫主义幻想者的典型形象,在这部交响曲中同样生动地再现出来。理想与现实之间的深刻矛盾,确定了作品的戏剧性特点,而所有这些紧张的矛盾冲突,又都是在主人公的内心世界中展现的,这心理刻划的画卷又赋予作品一种新颖的抒情特点——忧郁的沉思,诗意的气氛,丰富的旋律,都好像是直接从舒伯特的歌曲中产生出来似的。

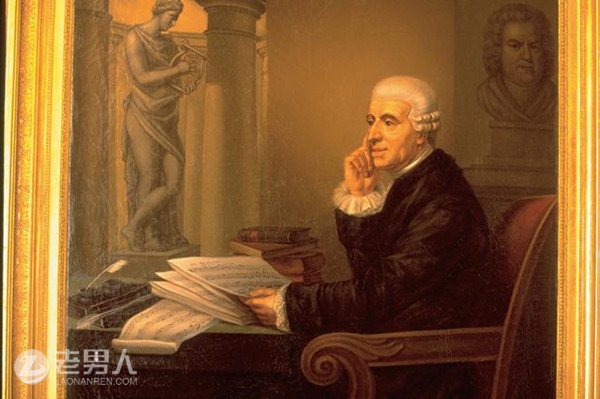

海顿的音乐幽默、明快,含有宗教式的超脱,他将奏鸣曲式从钢琴发展到弦乐重奏上,他是器乐主调的创始人,将传统对位法的独立声部完全同化了,将主题发展自行展开。后期他访问英国,接受牛津大学授予的音乐博士头衔,受到了韩德尔的影响,也受莫扎特的影响,产生旋律优美的抒情色彩,出现类似巴洛克的风格。他用弦乐四重奏代替钢琴,用管弦乐代替管风琴,创造了两种新型的和声演奏形式。他同莫扎特和贝多芬三人为维也纳古典乐派的杰出代表,绰号为“海顿爸爸”。

1766年,海顿任职的艾斯特哈齐府乐团的主人尼古拉斯公爵,宫内严格规定,管弦乐团的团员和杂役们都不许携带家属进入,多数的团员们全年几乎大部分时间都得住在宫殿里,见不到家人。海顿在乐团里一直是最有威望的团长,所以团员们都把希望寄托在他身上,希望他能想办法改善目前这种不便的生活。海顿终于想出了一个巧妙的办法,他构思了一部交响曲,在乐曲的最后,请参加演奏的乐团团员在演奏完毕以后,一个个收拾乐器,吹熄谱架上的蜡烛退场,只留下极少数的人,孤单地继续演奏,借此表现出乐团团员们的心情。就这样,海顿写成了《告别交响曲》,调号也选择了代表孤寂的升F小调。 据说,当本曲首次在公爵面前演奏时,尼古拉斯终于领悟了其中的寓意。翌日,他马上传令让全体人员放假回家。

《第一交响曲》的作曲一共花了21年的时间(1855~1876),完成时,勃拉姆斯已经43岁。此曲的写作之所以耗时长久,并不是因为作曲者忙于其他作曲工作,而是其态度十分慎重。勃拉姆斯本来就很严谨,在交响曲创作方面更是如此。他立志:要写便写出能和“不朽的九大交响曲”并驾齐驱的作品,以不辱前人风范。所以他不惜半生的推敲、琢磨,才写出了这首能和贝多芬交响曲相提并论的,登峰造极、光芒万丈的巨作。

他的第一交响曲被世人称为“第十号交响曲”。所谓“第十号”乃是指本曲续接于贝多芬“不朽的九大交响曲”之后,成为第十首著名交响曲之意。乐曲中充满了斗争、烦恼、苦闷、失意、喜悦等人间七情六欲的交织,是遍历人世沧桑者最伟大的精神安慰,也是勃拉姆斯留给世人的精神至宝。有趣的是,这部交响曲的最后一个乐章中某个主题与贝多芬d小调第九交响曲中“欢乐颂”的曲调极为相似,不负其“第十号交响曲”之美名。《第一交响曲》留有作者早期积极奋进的迹象,在思想构思、结构原则,或是在主题形象和风格等方面,受贝多芬的影响很大,接近于贝多芬的交响曲,即将作品创作成体现解决矛盾、走向胜利和欢乐的思想。