民国时期十大著名大学 已然消失在历史长河中

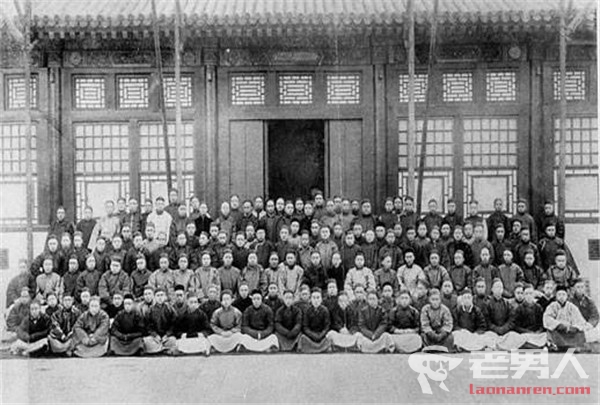

京师大学堂是北京大学在清末1898年至1911年间的曾用名,是中国近代第一所国立大学,其成立标志着中国近代国立高等教育的开端。京师大学堂是当时国家最高学府,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。《京师大学堂章程》中提到其办学方针是“中学为体,西学为用”。

作为北京大学的前身,也是中国近代最早的大学,京师大学堂是戊戌变法的重要产物和唯一遗存。1898年7月3日,光绪帝正式批准设立京师大学堂,孙家鼐任第一任校长。最初校址在北京市景山东街、沙滩、红楼等处。许景澄任中学总教习,美国传教士丁韪良任西学总教习。

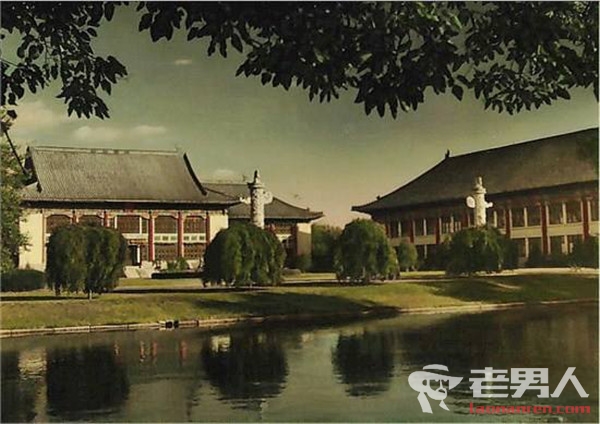

提起中国近现化教育史,不能不提及“消失”的燕京大学。作为1916年由华北地区的几所教会大学合并而成的一所着名学府,其校址即今日北大的校址(早年称燕园)。由于是不同的教会学校合并,所以起初管理非常混乱,一直没有满意的校长,直到1919年司徒雷登出任校长,才开始有了转变。

在1952年的全国高校院系调整中,燕京大学被撤销,北大从五四大街迁入“燕园”。其法学院、社会学系并入北京政法学院(今中国政法大学),工科并入清华大学,文、理科并入北京大学,燕大至此退出历史的舞台。燕园故影虽已随风远去,但燕大“因真理,得自由,以服务”之校训依然回响在人们的耳畔、回荡在未名湖的粼光碧影间。

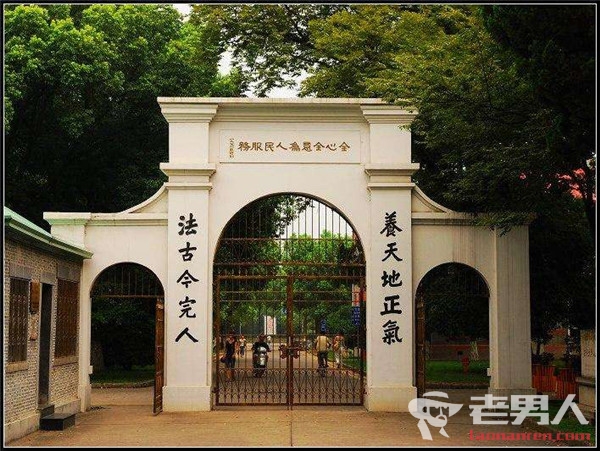

北京辅仁大学存在于1925年——1952年,其旧址原为涛贝勒府,以府邸为校舍。后在府邸花园南部和马圈旧址建造辅仁大学新楼,中西合璧式,1930年建成,现为北京师范大学的一个校区。辅大的创立,延续了始于明末清初利玛窦与耶稣会会士“学术传教”的传统,其校歌“辅仁以友、会友以文、吾校之魂、圣美善真”便是最好的鉴证。

1949年新中国成立后辅大被收归公有,称为“国立辅仁大学”(National Fu Jen University)。1952年全国院系调整,辅大分别并入北京师范大学、北京大学、中国人民大学、中国政法大学等五座高校。而在台湾,国民政府于1960年又核准了该校的复校计划,这便是今日的辅仁大学。

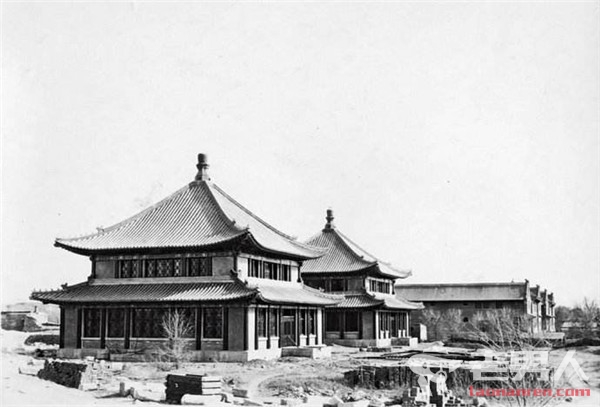

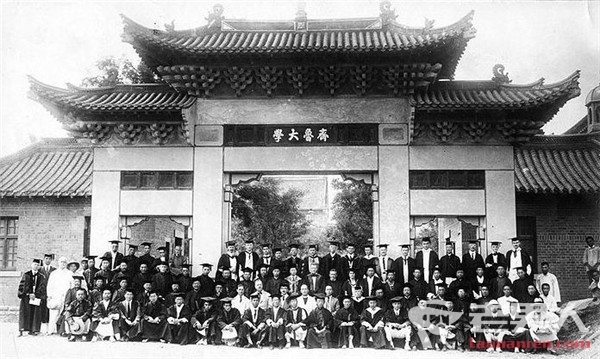

齐鲁大学是1904年至1952年在山东省办学的一所教会大学,也是当年外国人在中国创办的十三所教会大学之一,由来自美国、英国以及加拿大三国的14个基督教教会组织共同筹款联合开办,其前身为山东基督教共合大学。作为中国历史上最早的一所教会大学,齐鲁大学号称“华北第一学府”,与燕京大学齐名,有“南齐北燕”之称。

国内许多知名学者如老舍先生、历史学家顾颉刚、墨学大师栾调甫、戏剧学家马彦祥等纷纷到此执教。1952年高校调整中,该校被并入山东大学,部分专业并入山东师范大学。齐大虽已“作古”,但她留下的那些典雅、古朴、充满异国风情的校舍建筑,“尔将识真理,真理必释尔”的校训依然萦绕在齐鲁大地、滋养着这块土地上的莘莘学子。

十九世纪中叶以后,清廷不敌英法俄日等国侵略,被迫签下数纸不平等条约。战事连连溃败使政府及百姓丧失了信心,社会呼吁改革及学习列强之长的声浪日增。在这样的时代背景下,1900年12月,博习书院、宫巷书院,中西书院三院合一,在苏州成立东吴大学。作为中国第一所民办大学,东吴大学的法学教育在当时饮誉海内外,时有“南东吴、北朝阳”之称。东吴大学以“Unto a Full-grown Man”为校训,强调学生人格的陶冶。

也因此,培养了一大批现当代着名的法学专家,如鄂森、王宠惠、吴经熊、倪征燠、李浩培、潘汉典、杨铁(木梁)等,被人们誉为“华南第一流的而且是最着名的法学院。”1952年全国院系调整时,东吴大学与苏南文化教育学院、江南大学数理系合并为苏南师范学院,同年定名为江苏师范学院,在原东吴大学校址办学。1982年经国务院批准改办为苏州大学。这座曾经的教会学校在苏大的发扬下,继续延续着昔日的辉煌。

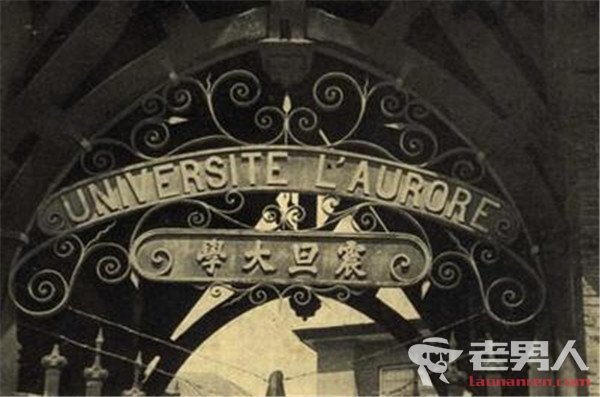

震旦大学是天主教耶稣会在上海创办的着名教会大学,是中国近代着名高校。由中国神父马相伯于1903年2月27日,在徐家汇天文台旧址创办。震旦是印度对中国旧称。因为法国耶稣会士对于马相伯去宗教化等方式感到不满,一九零五年八月,马相伯辞去震旦学院校长一职,连同128名投票反对耶稣会士提出的改变而退学的学生,按他们的要求开办一所新学院。南从周则与其他耶稣会士在次年秋天重开震旦学院。当马相伯和离校的学生知道这消息后,便把他们的学校定名为“复旦公学”,即后来的复旦大学。“复旦”,取其恢复“震旦”之意。

1914年震旦学院改为六年制,分设博物医学、法政文学、算术工程3科。即后来的医、法、理工3个学院。讲授均用法语。学生来源多为徐汇公学及各地天主教会办的学校毕业生。1915年起院长需由罗马耶稣会总部任命。1932年改称震旦大学。震旦大学师资力量雄厚,半个世纪以来培养了数以万计的专业人才,尤其是在法律与医学方面。1951年2月1日开始,传教士退出学校,天主教会停止拨给震旦大学经费。1952年10月高校院系调整,震旦大学撤销,医学院和圣约翰大学医学院、同德医学院合于原址组建上海第二医学院,其余学院分别并入复旦大学等校。

圣约翰大学创建于1870年,是上海乃至全中国的第一所高等教育学府,中国近代最着名的大学之一,也是在华办学时间最长的一所教会学校。作为民国首个全英语授课的大学,圣约翰大学有“东方哈佛”和“外交人才养成所”之雅称,创下了民国教育的多项第一。该校培育了林语堂、张爱玲、邹韬奋、顾维钧、宋子文、荣毅仁、刘鸿生、贝聿铭、施肇基等一大批影响中国历史的杰出人物。

1950年12月,圣约翰大学正式宣布与美国圣公会脱离关系,1952年在全国院系调整中被拆散并入其他多所高校,主要是复旦大学 、华东师范大学和上海第二医学院。其校址现为华东政法大学所用,主要为其培养研究生。圣约翰光芒已然不见,但“光与真理”的校训仍在华东政法大学弘扬。

之江大学是基督教美北长老会和美南长老会在杭州联合创办的一所教会大学,是中国的13所基督教大学之一。其前身,最初是1845年美国教会在宁波创设的“崇信义塾”,1867年迁址杭州,1897年,更名为“育英书院”。

1949年5月3日,杭州解放,之江师生欢欣鼓舞。1950年,校董会推选黎照寰为校长,周正为副校长,并成立抗美援朝委员会,之大不接受任何外国经费,美籍教师回国,之大由浙江省教育厅厅长刘丹来接收,黎交出校政后回沪。1952年夏,全国高等院校调整院系,之大建筑工程系并入上海同济大学,商学院工商管理财经系并入上海财经学院,工程学院各系并入浙江大学;文学院各系及部分数理化学系进入浙江师范学院(后改杭州大学)。从而结束了之江大学100余年的历史。

金陵大学(1888年—1952年)是美国基督教会卫斯理会在中国南京创办的私立教会大学,1928年向中华民国教育部注册。金陵大学为中国现代大学教育的建立与发展、为中国现代科学技术的引进、为中国新的人才培养模式的开创、为社会输送优秀人才做出了突出贡献,是当时社会评价为中国最好的“教会大学”。

金陵大学在64年办学中,早期曾按照教会的办学宗旨,推行基督化教育,传播了基督福音,培养了大批优秀人才,促进了中西文化交流。正是由于在这方面取得的突出成绩,使金大饮誉国内外,并在中国近代教育史上具有一定影响。教育家陶行知、诺贝尔文学奖获得者赛珍珠、哲学家方东美、文学史家程千帆等均出自于此。

1952年院系调整,金陵大学等西方教会大学撤销建制,金陵大学文学院、理学院并入新南京大学(南京大学保留文、理学院,成为文理综合性大学),成为南京大学的一个组成部分。从此金陵大学校名取消,档案归属南京大学,南京大学迁至金陵大学鼓楼校址,根据《南京、金陵两大学合并、调整工作进行办法》,金陵大学和中央大学及其前身学校的历史档案明确划归(新)南京大学。