帝释天:佛止慈悲焉能普度 怒目的降魔金刚何在

佛经上说,释尊下生时,他化现七宝金阶,让释尊从忉利天一级一级地下来。下来时,帝释天在释尊的左前方,手执宝盖,和右前方的大梵天,一起侍候着释尊,为释尊引路。释尊成道后佛教产生,因陀罗成为释尊之守护神,称为帝释天。佛陀升于忉利天为母说法时,帝释天手持宝盖,任佛陀之侍从。

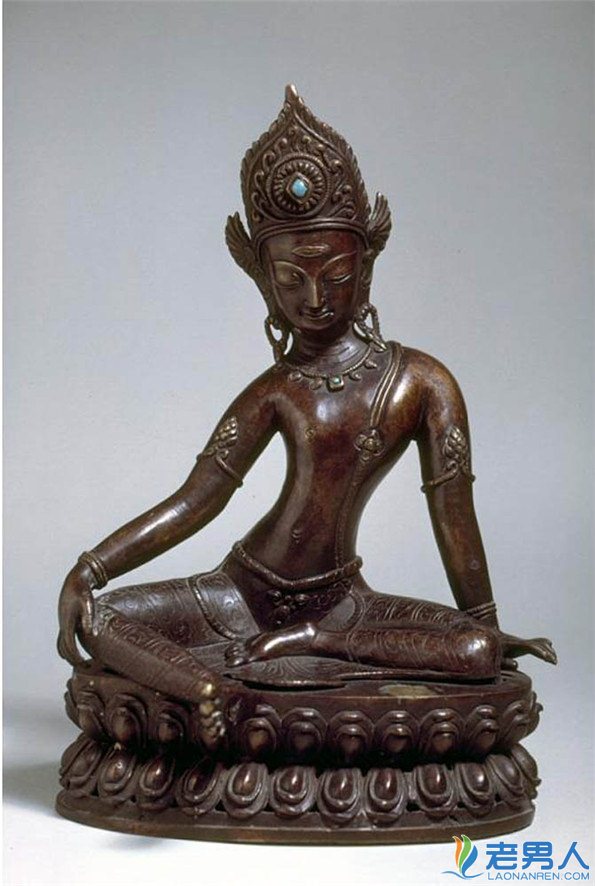

帝释天(梵文:Śakro devānām indrah)全名为释提桓因陀罗,简称因陀罗,意译为能天帝。本为印度教神明,司职雷电与战斗。后被佛教吸收为护法神。据诸经论所载,帝释天原为摩伽陀国之婆罗门,由于修布施等福德,遂生忉利天,且成为三十三天之天主[1] 。此类记载系印度自吠陀以来,至佛教时代,将其因陀罗之神格具象化而成者。

在梵文中,释迦(Śakra)意为”能够、有能力”;提婆(deva)意为“天人,神明”;因陀罗(Indra)意为“王者、征服者、最胜者”。其全名释提桓因陀罗(Śakro devānām indrah)合意即为“能够为天界诸神的主宰者“,即“能天帝”或“释天帝”。汉译时为了符合汉语语序就将原语序反转,译作“帝释天”。

为了表现帝释天居于忉利天之颠为三十三天之主,采用这种象征性手法,可见壁画画师对绘制内容的绝妙构思,女后、侍女,脸胖而俊,继承了唐代女性风度。侍女情态自然,容颜姣好,玉指素臂,丰腴圆润,服饰细腻,绘制技法真可谓巧夺天工。三位侍女可能象征在忉利天时的三位夫人。侍女中一位给帝释天打方顶幡盖,以示庄严神威。另一侍女右手拈一牡丹花,左手托一牡丹花盆,以示艳丽富贵。最有趣味的是第三位侍女,双手捧一山石盆景,这是忉利天之山颠,浓缩为盆景。

迦叶佛入灭后,有一个女人发善心为他修建宝塔,于是她四处募集,召集了三十二个人帮忙。她们日积月累,终于用一生时间将宝塔修建完毕。后她寿终升天,成了统管人间天上的帝释天,另三十二名成为其下的三十二天。据《杂尼迦耶·天杂品》所说,帝释的前生是个叫摩伽的婆罗门,他与知友三十二人共修福德,命终后俱生于忉利天,以摩伽为天主,即帝释或帝释天,其余三十二人为辅臣,即其他三十二天。

梵名:Sakra-devanam-Indra音译:释迦提桓因陀罗译曰:释迦是姓“能”的意思;提桓是天的意思;因陀罗是帝的意思;合起来即能天帝、天帝。略称:释提桓因、释迦提婆又作:天帝释、天主异称:因陀罗、憍尸迦、娑婆婆、千眼等。入佛教后,其形像通常呈天人形,乘白象,右手执三钴杵、左手置于胯上。

在中国寺庙里,帝释天多为少年帝王像,且是男人女相。在水陆画中,帝释天完全是一副中国后妃模样。于密教胎藏界外金刚院中,另有神王形等各种造像。法海寺壁画中帝释天凤衣凤冠,双手合十,象征她既有帝王女后之尊,又有虔诚护法之心。三位侍女可能象征在忉利天时的三位夫人 。侍女中一位给帝释天打方顶幡盖,以示庄严神威。另一侍女右手拈一牡丹花,左手托一牡丹花盆,以示艳丽富贵。最有趣味的是第三位侍女,双手捧一山石盆景,这是忉利天之山颠,浓缩为盆景。

其形象依《大日经疏》等说,《头戴宝冠,身披璎珞,手持金刚杵,身骑六牙白象,住于须弥山,有诸天及众眷属围绕。帝释天不断七情六欲。据《譬喻经》说,阿修罗王之女容貌姝丽,帝释天以重金聘求,并且扬言,如若不允,即诉诸武力。阿修罗王大怒,遂爆发大战。经多次酣战,互有胜负,最后讲和,阿修罗王以女纳于帝释天,而帝释天则以甘露作为回报。

帝释天于佛教中之地位,与梵天同为佛教之护法主神,是佛教“二十诸天”中的第二位天王,乃十二天之一。镇护东方,居于须弥山顶之忉利天,其城称善见城。左右有十大天子侍卫其侧。他曾率诸天神以牛头旃檀树为佛陀及诸罗汉建造重阁讲堂,并奉献床榻卧具及各种饮食供养佛及弟子。帝释天常常和诸天在他的居所须弥山善见城相聚,商讨天下善恶诸事。

按佛教所描述的世界,我们所住的世界中心,有一座须弥山,帝释天就住在须弥山顶的善见城,统领其余诸天。须弥山四周各有八天 ,加上中央的帝释天,合为三十三天,此即欲界六天中的忉利天。照佛教说法,任何行善积德之人,皆可转生帝释天。帝释天以人间百年为一日,寿长一千岁,即合人间三千六百五十万岁。传说释迦牟尼佛未成道前就曾三十多次转生帝释天。

在佛教传入中国后,因三教合一的倾向,佛道两大宗教都常有把对方的神,当作自己的神明。道教宣扬玉皇大帝统领诸天仙佛。而民间有将道教的玉皇大帝等同于帝释天的说法,并以正月初九“天帝诞辰日”当成帝释天的生日。但事实上,帝释天产生于印度,与中国的玉皇大帝二者并无瓜葛。帝释天和玉皇大帝也并不在同一个界中,帝释天位于忉利天界,仍属天道,而玉皇大帝早已脱离轮回,地位有所不同,不可混淆。

佛经上说,释尊下生时,他化现七宝金阶,让释尊从忉利天一级一级地下来。下来时,帝释天在释尊的左前方,手执宝盖,和右前方的大梵天,一起侍候着释尊,为释尊引路。释尊成道后佛教产生,因陀罗成为释尊之守护神,称为帝释天。佛陀升于忉利天为母说法时,帝释天手持宝盖,任佛陀之侍从。

以好战出名的阿修罗道,因有福报而没有德性有的说法只是将他纳入鬼神中, 或说是堕落的天人,北传佛教将他列入善道,南传佛教则归类入恶道中。 福如天人,德非天人 阿修罗原是印度远古诸神之一,被视为恶神,属於凶猛好斗的鬼神,经常与 帝释天争斗不休。

如同阿修罗的梵文翻译意指「非天」,他的果报殊胜,能生活 得有如天人般享福,但却没有天人的德性,性好争斗。 阿修罗另被称为不饮酒神,则有段典故。据说居住在海底的阿修罗原本是很 爱喝酒的,但是因为他们喝的是由海水酿成的酒,总是味道咸苦,所以一气之下 就发誓再也不喝酒。 转生到阿修罗道者,过去生虽无大恶行,但是轻慢心很重,非常的骄傲,不 是瞧不起别人,就是忌妒别人比自己优秀。

据佛教解释,须弥山就是佛祖居住的地方。“须弥”一词原是梵文音译,相传是古印度神话中的名山,在佛经中也称为“曼陀罗”。据佛教观念,它是诸山之王,世界的中心,为佛教的宇宙观。须弥的意思是“妙高”、“妙光”、“善积”等,因此须弥山有时又译为“妙高山”等。

相传山高八万四千由旬,山顶有善见城,为帝释天所居之处。其周围四方各有八位天道,帝释天在山顶统领须弥山周围的四方诸天,合起来共为三十三天,帝释天即为三十三天主。无边无际的空间世界。须弥山下四周有大海环绕,依次有七重海,七重山。七重山外是大咸海,海外有铁围山。咸海四周分布着四大洲,依次为东胜神洲,南赡部洲,西牛贺洲,北俱卢洲。此四大洲又称四天下,其间有一个太阳,一个月亮,昼夜不停地转动,照亮此四天下。

按佛教教义所说,宇宙在时间上无始无终,既无开始,也无终结,是一个不断运行着的循环过程。在空间上则是浩翰无垠,无边无际。佛教对于世界的划分,是多种多样的。最常见的就是佛教常说的“三千大千世界”,而这三千大千世界仅仅是一个佛所教化的国土,按佛教说,宇宙间有无数个佛,每一个佛都有这样一片三千大千世界的国土,则宇宙实在是广袤,无量无边。而这无量无边的三千大千世界,又是无始无终地,不断地处于此成、住、坏、空四大劫的运动过程中。

帝释天(梵文:Śakro devānām indrah)全名为释提桓因陀罗,简称因陀罗,意译为能天帝。本为印度教神明,司职雷电与战斗。后被佛教吸收为护法神。如此以须弥山为中心的九山、八海、四洲,再加上日月,就构成了一个世界。此外,佛教还有“大千世界”,或“三千大千世界”之说。即合一千个这样以须弥山为中心的一个世界,就称为一小千世界;合一千个小千世界即为一中千世界;合一千个中千世界就称为大千世界。因为一大千世界包含了大、中、小三种千世界,所以又称为三千大千世界。如此构成的一个三千大千世界,是一个佛陀教化的国土。