镜中张枣 镜中故人:怀诗人张枣

原标题:镜中故人张枣君:细腻而悲怆的男人情怀

正梳着文字,便传来张枣病故德国的噩耗,一月前才闻肺癌晚期,便言“不出三月”,果然,未逮天命年。黄珂最先发有短信,然后,北岛打给柏桦,柏桦打给我,电话纷至,短信激播,诗界喧嚷,议着身后事,网曰“先锋诗歌代表人物”,似乎又有点诗人哀史传统的那股鼎沸味——生前寂寥,死后殊荣。

屈原如此,故作《离骚》,“遭忧”之辞,开“不得志”先河,也算“国光”;朱湘如此,故有“泰山凶器”说;海子如此,方诵自杀者之歌;顾城如此,仍叹诗为“现代主义的蝴蝶……竟不以为那是生命”;或许,张枣也不得不如此,——所以,千不该万不该却冥冥中吁请死神来猜他的年纪:“死亡猜你的年纪,认为你这时还年轻”(《死亡的比喻》)。

他讥讽死亡,死亡便寻上门来。他曾在给我的一封信里聊及叶芝的“48岁”,那是大器晚成的“48”,但张枣君却夭折于此。他确实太年轻了,正值盛年。曾与他谈过“避谶”一类,他不大信。

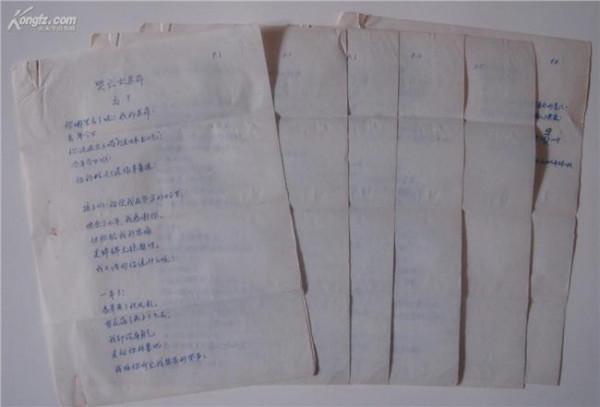

《春秋来信》

在比喻后面,——用他喜爱的方式说,“好吃的眼睛”后面,究竟是怎样的悲哀和境遇,或该细考,是布罗茨基所言的那种“僭政的石块”,成比例增多?可他用诗否掉这样的简陋:“我走着,难免一死,这可不是政治”;抑或文学生计的冲突,时空错位,焦虑所致?可读他赠我的诗——“到江南去!

我看见那尽头外亮出十里荷花,南风折叠,它像一个道理,在阡陌上蹦着”,便又确信他是乐观、好戏谑之人,还不至于;或许源于可怜的嗜好,吸烟,饮酒,日积月累,终酿大祸?

翻检旧信,他这样写过:“一是我酗酒,专业的酗酒者,我不好意思告诉你”;另一封:“我目前正在戒烟,暂时算成功了。我只是想玩一玩意志,只是一种极度的虚无主义而已。”糟就糟在这“玩”字,因为时过境迁,不再玩意志了,便会照旧。

诗无需玩意志,就像博尔赫斯说的:作家的基本工作就是消遣,就是想别的事情,就是幻想,就是不急于睡觉而是构思点什么……记得,他也说过类似的话,可有些事却非要意志。以前也婉言敦劝过,没用。祖国之下的诗界风尚一向为“消极才华”所笼罩,爱丽丝漫游镜中,很难脱身。他自己的诗即可结论:“哪儿,哪儿,是我们的精确啊!”

翻箱倒柜下来,枣娃(我一向用蜀语称他)的东西不多,一册薄薄的诗集《春秋来信》;与人合译的华莱士·史蒂文斯诗集《最高虚构笔记》;然后,就是许多《今天》杂志,里面有他的诗文;再就是两篇诗论——《诗人与母语》,《朝向语言风景的危险旅行,当代中国诗歌的元诗(metapoetical)结构和写者姿态》,还有些诗稿复印件;再就是残剩的书简、画片、明信片——其中一张,引我写了《画片上的怪鸟》,题献给他,时间是1987年:“这就是那只能够‘帮助’我们的鸟,它在边远地区栖息后向我们飞来”,图案是雨中飞行的怪鸟,撑着伞,口呼“help”,“救命啊!

”“救命啊!”那时,他在德国,大家都很苦闷、艰难,互吐衷肠,苦中作乐,萦绕于诗,谈吐荒诞不羁,是那时的风格,他给你来这么一下,让人哭笑皆非,因为都知道谁也救不了谁。

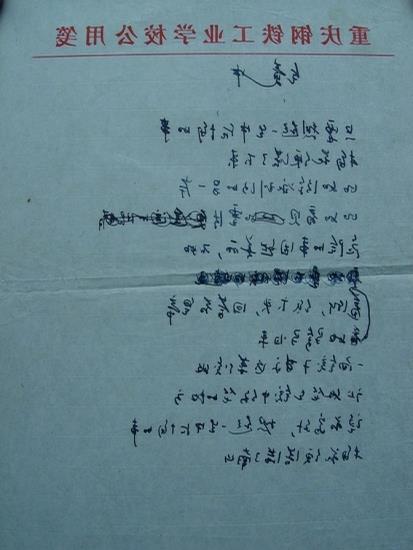

当年的张枣(钟鸣/图)

我们通信牵涉最多的便是诗,第一封在1986年去国前,他和新婚的德国妻子达玛,想带大家的作品去译介,最后1995年才由荷尔德林基金会资助翻译出版了“四川五君”(张枣、欧阳江河、柏桦、翟永明、钟鸣)诗选《中国杂技:硬椅子》,可他的生活也早已面目全非,过得十分艰难,孰知后面所付出的心血,却从未言及。写诗者和以诗为身体精神的双重秩序者不同,诗界、批评从未厘清。张枣心中有数,故调侃:“你我何等人杰!”

他是那种仅为诗而存在的人,或者说,视诗为人生惟一意义者。他倡导由诗重构“母语观”,“母语是我们的血液,我们宁肯死去也不肯换血”,可以说,自1980年代至今,出国诗人群——就母语写作而言,独有张枣一人,越写越好,其余几乎“全军覆灭”。

并非他外语不好,恰恰相反,这方面他是天才,英、德、法、俄、拉丁语造诣颇深,所以,主要是天赋及信念,因为他坚信,“母语只可能以必然的匿名通过对外在物的命名而辉煌地举行直指的庆典”,也就是说,母语这个“多”,必须通过诗人之“一”,才能破茧而出。

母语固“有一个体现民族文化宿命的听者”,也带来写作的危险性,而又只有诗人,才能对这倾听进行旷日持久的追问,冒那风险,像屈子“天问”一样。