柯小刚自杀 柯小刚:谁扼杀了“读经少年”?——读经运动本质是畸形的现代性病症

8月29日,《新京报》刊发两版独家报道《读经少年圣贤梦碎:反体制教育的残酷试验与读经教主王财贵的产业链条》,起底“读经热”这种反体制教育的失败,勾勒出一条以王财贵为主导的读经教育产业链条,迅速引起舆论热议。

“读经”到底是不是一种国学教育?会对孩子产生什么样的影响?目前,我国的“读经”教育处在什么样的发展局面?造成了什么样的社会影响?反体制的读经运动真的能为我们的教育带来希望吗?......

今天,就让我们与数年来守望在“当代儒学教育”第一线的同济大学人文学院教授、同济复兴古典书院院长柯小刚教授一起走进“读经运动”,深度解读狂欢现象背后的社会之忧。

多谢朱杰人会长邀请,今天有幸来首届上海儒学大会做一次主题发言,很激动,也很惶恐。

近年儒学发展非常快,成绩很多,问题也不少。这个时候开会非常及时,可以总结经验,讨论问题,展望未来。我觉得儒学界应该引入更多的批评和自我批评,要和而不同,不要乡愿,形成良性互动,这样才能长期健康发展。

去年暑假我参加法兰克福大学社会研究所的工作坊,曾谈到儒学自古就有非常强的批判传统,是一种富有建设精神的批判理论和实践智慧,今天想就一些现实问题具体展开一下。

今日儒学复兴被太多敌意和误解包围,困难重重。儒学界的任何微小偏差和失误都有可能被蓄意夸大,变成儒学复兴的障碍。不过,这同时也未尝不是一种督促。

在虎视眈眈的注视下,复兴儒学的最好方式不是互相吹嘘、隐瞒缺点,当然也不是互相拆台、恶意批评,而是要发扬“和而不同”、“过失相规”的良性自我批评传统,加强自律,有问题自己先提出来改正,才能更好地面对外界批评。

万一有儒学界自我批评不到的地方,外界指出,我们也应虚心接纳,有则改之,无则加勉,有辩则言,无说则默,莫不从善如流也。

一个主题、两种读法、三个立足点、四种形态

我今天想谈的主题是“当代社会的儒学教育”。刚才谢遐龄老师在主题发言中说“中国人反儒家那么长时间,现在终于醒悟过来,懂得要通过儒家为现代化事业培养君子人才了。”我的发言正好可以接着他讲,思考如何培养的问题。

“当代社会的儒学教育”这个题目可以有两种读法:一种是“儒学教育在当代社会”,一种是“儒学教育当代社会”。前一种是名词的读法,后一种是动词的读法。

名词的读法是静态的思路,把“儒学”理解为一套现成的传统文化教条,把“当代社会”理解为一套固定的结构形态。所以,这种思路必然会把“教育”理解为“宣传”和“灌输”,即“把一套现成的价值观灌输到一个固定的社会形态里面去”。

相反,动词的读法则是“生成论”的思路。它首先把“教育”理解为一个动词,理解为生命的成长过程、社会的形成过程。所以,对于这种思路来说,“儒学”并不是一套现成的僵化体系,而是一种动态的朝向历史经验和未来可能性开放的生命学问,“当代社会”也不是一种僵固的结构形态,而是充满可能性和可塑性的“生成之物”。

从上述两种读法出发,“当代社会的儒学教育”可以有三种可能的立足点。

一个立足点是固化的“当代社会”,一个立足点是现成的“儒家”。立足于这两个点之上的教育思想都是名词化的、静态的思路,本质上可能都不是真正的教育,而不过是宣传和灌输,无论其立场是迎合当代社会还是批判当代社会,无论其宣传和灌输的形式有何不同(这一点后面还要详细分析)。

第三个可能的立足点便是作为生命学问的动词化的“教育”。在这个意义上,教育不只是一个“专业领域”,而是“人之为人”、“社会之为社会”的根本存在论、政治学。

从这个意义上的“教育”出发,“儒学教育”才能回归其作为一种“人的养成”意义上的生命教育,从而与当代社会的“工具培训”(包含现代国家公民培训和现代企业劳动力培训等)形成一种有益的张力,通过一种批判性的教育实践来参与当代社会的建设,帮助现代社会提高“工具培训”的质量。

在这个意义上,我们或许可以说,所谓“当代社会的儒学教育”,就是日新其德的“儒学”与充满可塑性的“当代社会”之间的张力、对话、批评性建设和建设性的批评。

这个过程本身就是儒学和儒家学者的自我教育过程,以及当代社会的气质变化过程。于是,教育不再被理解为一种工具性的培训手段(即使培训内容是“儒家价值观”),而是教育者和被教育者“教学相长”的共同成长。

从名词读法的静态思路出发,“当代社会的儒学教育”或可区分为四种形态:基础教育体制中的传统文化教育、反体制的儿童读经运动、体制内的大学传统文化教育和研究、面向成人社会学员的国学培训。

这四种形态是体制内外、成人儿童的两两组合。这四种形态虽然年龄不同、体制内外有别,但却共享高度一致的缺点:僵化。

体制内基础教育和高等教育中的儒学因素正在逐步加强。然而,体制的僵化已经深入骨髓,以至于在体制教育的设计者那里,所谓“当代社会的儒学教育”并不意味着对于“什么是教育”的根本反思和重新学习,而只不过是换一下教学内容,或者增加一点儒学经典课文的比重。

至于教学方法,仍然沿用一种与真正的儒学教育、古典博雅教育格格不入的“宣传”、“灌输”、“应试教育”。“儒学教育”是否首先意味着“教法”、“学法”乃至“活法”的自我教育、自我提升,完全没有进入僵化体制的视野。

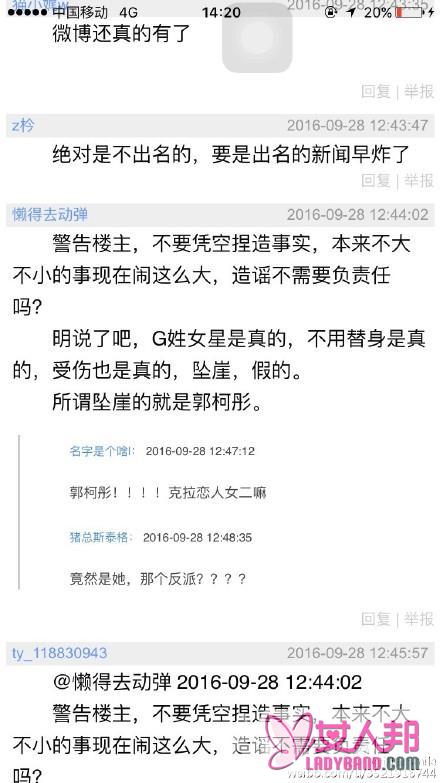

那么,反体制的读经运动是否带来希望呢?很遗憾,目前的情况恰恰是极端的体制化、僵化和“应试化”。读经运动只不过是把体制内基础教育的内容完全替换为传统文化经典,而且是不允许讲解的、强迫背诵的、意义锁闭的、僵化的经典。

反体制的读经不但没有解决体制教育的灌输教育问题,反而发展出一套更加极端、更加野蛮的灌输方法:全日制封闭背诵,每天八小时,连续十年,单纯背诵,不允许讲解,不学其他课程。

应试教育问题同样如此。千千万万读经的孩子确实不用参加体制内的考试了,也因脱离学籍而无法参加体制考试了,但他们现在有了另外一种“考试”方法:一本接一本地录制“包本背诵”视频(一本书从头到尾连续背下来叫“包本”),以便升入一所书院听“解经”。

背书十年(3-13岁),包本背诵百万余字(严格来说不是百万余字,而是一百万个意义锁闭的音节组合),千万人过独木桥,然后才有听讲经义的机会:这是比体制内“应试教育”还要残酷的“应试教育”。

那么,体制外面向成人社会学员的国学教育呢?是否情况乐观一点?这里确实不存在强制问题,因为社会成人学员都是自己真的想补传统文化的课,积极性很高。然而,这些年来的“国学热”提供了什么儒学教育呢?很遗憾,都是一些毫无批判性的迎合当代需求的国学文化消费。在这一点上,读经运动反而显得更有当代的批判性,虽然他们滥用批判,把儒学固有的“建设性的批判精神”极端化为宗教形式的“反体制运动”。

无论是成人国学热的完全迎合当代社会的鸡汤化,还是读经运动的完全对抗当代社会的激进化,都未能保持“儒学”与“当代社会”之间的健康张力、良性互动。

国学热是立足自我固化的“当代社会”(实际当代社会并不像他们想象的那么固化,而是充满了变化气质的可能性),用一种鸡汤化的“儒学”来为当代人的文化消费口味服务,丧失了儒学的批判性,同时也就丧失了儒学真正的建设性作用;读经运动是立足于自我僵化的“儒学”(儒学本身并不是僵化野蛮的东西,而是活泼泼的生命学问),用一种高度体制化的“读经教育”来批判当代教育体制和社会价值观,丧失了儒学的建设性,同时也就丧失了儒学真正的批判性作用。

无论丧失批判性还是建设性,都会丧失“儒家”和“当代社会”之间的良性张力,丧失真正的“儒学教育”品格。一种“儒学教育”形态,无论它是立足于自我固化的“当代社会”之上,还是立足于自我建构出来的一种僵化“儒学”之上,无论它是为了“服务当代社会”还是“弘扬儒学”,都将错失真正的“儒学教育”。

真正的儒学本身就是生命成长的学问,或者说就是教育的学问。这种意义上的教育是《易经》蒙卦所谓“山下出泉”的“发蒙”,是陶冶涵泳、变化气质,是新旧之间的健康张力,是生命本身的自我突破和成长。下面我想结合“启蒙”问题,谈谈什么是“发蒙”的教育。

启蒙未遂的现代性坏病与“发蒙”的儒学教育

“当代社会的儒学教育”这一话题的时代背景是(我下面的说法可能批判性有点过强哈,希望号称有反思批判精神的现代人能受得了):当代社会是一个貌似多元而实则高度单一化的社会,现代人是一种自以为经过了启蒙而实则高度愚昧的物种。在这个“启蒙未遂以至于残废”的时代,儒学不得不担负起“坏病治理”的全球责任。

《伤寒论》所谓“坏病”指医源性疾病,即被错误的医疗方案误治之后的各种变状,这种病是最难治的。古人说“上医治国”。教育作为灵魂医疗事业不只属于“教育学”问题,而且属于政治问题,事关人类生活根本的深层政治问题。

儒学怎样治理“启蒙未遂的坏病”?通过《易经》蒙卦所谓“山下出泉”的“发蒙”。“发蒙”与“启蒙”的区别,不但是教育学的,也是道学的和政治的。启蒙是要揭破现象的蒙蔽而来显露确定不移的形式真理,以便在此基础之上确立一个可以在其中进行公开活动的有边界的政治共同体空间。

这个边界空间的希腊原型便是城邦,尤其是城邦的广场、市场和剧场;其现代形式则是意识形态化的政治宣传(无论左派右派的哪种“主义”)、资本主导的投票竞选和商业广告、自觉洗脑的各种现代原教旨主义团体。政治宣传、商业广告和迷信团体(包含各种党团和NGO)是现代社会的政治、经济、文化“三位一体”。

发蒙则是开辟道路。道之所之,无远弗届,与之相应的是一个广土众民的天下政治(并非宰制性的帝国)。因此,道学政治的基本词语是远近,而不是明暗;基本方法是教育,而不是宣传。

在“启蒙”的思路中,明暗是绝对二分的,要么是丛林蒙昧,要么是空地光明,要么是被现象蒙蔽,要么是明见真理,要么是自然的野蛮,要么是技艺的文明。而在行道的远近往来之中,明暗则是随时变化的:眼前明亮的路段,会没入身后的阴影;前方模糊的远景,又会逐渐来到眼前。

《易系辞传》谓“一阴一阳之谓道”,又谓“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。”“明”不是“揭露”和“启蒙”出来的“真理在握”,而是“日月相推”“生”出来的“道行”(参拙著《道学导论(外篇)》,华东师范大学出版社,2010年),此理孟子和《大学》论之甚详。

所以,“推明”的“发蒙教育”是生命本身的成长历程,超乎所有宗教、意识形态或政治立场的差别之上,可以成为人类通识教育的基础。

“启蒙”教育的文化革命和社会运动特点与现代政治的全民动员、现代工商业的大生产和大众媒体广告宣传是高度配合的。因此,“启蒙”教育无论出发点如何,最后结果实际上变成了大面积的现代国家公民培训和大批量的现代工商业劳动力培训。

这些培训当然很重要,但它付出的代价如果是古典意义上“人的养成”教育的完全堕落,则是得不偿失的。“人的教育”降低为“工具的培训”,是教育古今之变的大端。

儒学教育在当代社会的任务,首先必须介入当代教育实践,为当代社会提供批判性的观察和多样化的探索,帮助现代教育克服“见器不见人”的根本缺陷,回归“人的教育”,并在此基础上提高公民培训和劳动力培训的质量。

儒学之所以能有此潜力,是因为“发蒙的教育”是从人的生命成长经验中体贴出来的教法,深具道学的性质:它不期望通过大面积的运动形式宣传某种主张、培训工作技能(“小人的然而日亡”),而是结合各种可能的具体形式,因势利导、潜移默化地渗透进去,发人端绪,使其自成,勿忘勿助长,闇然而日章。

所谓“不愤不启,不悱不发”,“导而弗牵,开而弗达”,都是“发蒙”的教育思想。这种教育思想不只是一种微观的教学法或教学技术,而且具有宏观的教育哲学意义和教育制度批判意义。