王铭章最后的电文 将星陨落 王铭章的最后5小时

滕县眼看就要失守了。日军的炮弹像一群群黑乌鸦,扑腾着落到城墙上。1938年3月17日,山东滕县(今滕州),寒意料峭,北风呼呼。呛人的火药味和浓重的血腥味裹在一起,直扑而来。戎马倥偬多年,王铭章知道,部队主力尚在城外激战,仅凭城内10个步兵连,守城难有把握。为此,他给孙震提过,可以留一个营在城内,其余撤到城外机动作战。

王铭章和孙震既是上下级,又情同手足,王铭章的意见在孙震眼中相当有分量。不过,这次孙震的回复是:上峰的命令是要我们确保滕县城,死守待援,守城3天,“我不能违抗命令,我的命令是要你立刻进城死守。”

作为军人,王铭章服从了命令。就算他知道这是一场鸡蛋碰石头的守城战,甚至明知道是一场必死的战争,他仍然要咬紧牙关守下去。

中午12点

日军猛攻,死力堵塞

16日,滕县城墙被打出数个缺口。王铭章命令把所有的城门洞全部堵死:最初用盐袋堵,然后是100公斤一袋的军粮堵,最后用棺材装满沙土,码到缺口。川军的强硬令日军始料未及。17日凌晨,日军紧急调运重型火炮和10多架飞机,对滕县进行狂轰滥炸。

中午12点,滕县前敌总指挥王铭章给集团军司令孙震发去电报:“黎明敌即以大炮向城猛攻,东南角城墙被冲坏数处,王团长冲锋阵亡,现正督各部死力堵塞中。”

他并不怕死。1937年5月,他在给表弟的回信中表明了为国杀敌、维护民族尊严的心迹:“西安事变和平解决,内战从此结束,今后全民全军精诚团结,枪口一致对外,洗雪国耻,此诚国家民族之幸……”“此间正按中央整军方案,进行部队编练,以期达到枕戈待战,朝令夕发共赴国难。”

1937年9月,在率军北上抗日出师前,他在驻地德阳军民万人大会上,以悲壮激昂的语调,向与会军民陈述:寇深国土,国难当头,我一定要用热血报国的实际行动,来赎回20年来参加内战危害人民的罪愆。

甚至就在从四川启程前的晚上,他把一家人叫在一起说:“现在日寇深入国土,国家危在旦夕,我军率先请缨出川抗日,已奉电批准。我知道,打日本帝国主义,是我弱敌强,当然要付出很大代价,何况川军的编制不足,武器装备低劣……这次出征非三年二载,我的决心是不成功则成仁。我身为军人,战死在为国为民的疆场上,也是死得其所。”

下午1点

再无友军,孤城危矣

17日下午,日军倾其全力,对滕县东关轰炸和炮击了足足一小时。同时,日军又选择南关和南城墙为重点攻击的目标。

中午12点发过一封电报后,下午1点,深感滕县守军处于生死存亡最后关头的王铭章,再发电报:“敌以炮兵强轰城内及东南城墙,东门附近又被冲破数段。敌步兵登城,经我军冲击,毙敌无算,已将其击退。若友军再无消息,则孤城危矣。”

这时的王铭章,仍对援军到来抱有幻想。他以禀性正直、骁勇善战而享誉军旅,按照他的做事标准,答应下来的事肯定要做到,要讲信义。

他的做事标准在教育后代上就可以看出来。

王铭章长期在外,很少有时间回家。每次匆匆回家,总要把子女们叫到一起训话。一次,家庭教师把他们叫到一起,说是转达王铭章的“口谕”:“你们每一个人在外面都不可提我的名字,更不许在外面惹是生非,否则严惩不贷!”

在孩子很小时,他就要求孩子学习《论语》《孟子》《大学》《中庸》等国文经典,让孩子从这些经典中学习到做人的基本态度、基本礼仪。

爱己及人。在奔赴抗日战场的前夕,他还发出“誓以必死报国,将积年薪俸所得酌留赡家及子女教育之用,余以建立公用事业”、“我很有决心在新都办一所学校,为家长谋利”的宏愿。

后来,他的夫人帮他完成了这个愿望,把收租谷和1.2万元抚恤金作办学经费,拨出王铭章将军墓园对面的田业40多亩(后又增加20亩)作校址,于1941年9月创建私立铭章中学。

后来更名为四川省新都中学,后又改为四川省成都市新都第一中学,沿用至今。

下午3点:

决以死拼,以报国家

在南城墙战斗最激烈的时候,王铭章亲临火线督战。

异常猛烈的攻击,使王铭章意识到最后的时刻就将来临。下午3点左右,他向临城集团军总部发出守城以来的最后一道电文:“独立山方面本日无友军枪声,想系被敌阻止。目前,敌用野炮飞机,从晨至午不断猛轰,城墙缺口数处,敌步兵屡登城屡被击退。职忆委座成仁之训,开封面谕嘉慰之词,决以死拼,以报国家,以报知遇。”

电文中所说“开封面谕”,是指22集团军在进入第五战区时,在开封参加逮捕韩复榘的那次会议。会上,蒋介石和白崇禧都讲了话,特别表彰了王铭章收复平遥之役。“以报知遇”是指王铭章向孙震表示感激之情。

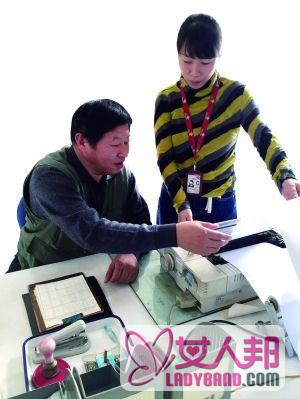

和前面的电文一样,该电文由王铭章授意,参谋长赵渭宾拟就。赵渭宾,江苏镇江人,生于成都,与王铭章多年来朝夕相处,肝胆相照,情同手足,深悉王铭章的胆识和气节。

赵渭宾工于文笔,取笔一挥而就。王铭章签发前,在场的主官都依次看过。此电既代表了王铭章的意志,又是众人的绝笔。370旅旅长吕康看后,连称赵参谋长写得好,“佩服,佩服”。

眼看滕县就要失守,援军仍未到来,王铭章逐渐绝望了。电文发出后,他命令通讯参谋随时准备销毁电台和密码。

随后,在督战中,他让团长何煋荣把身体有病的税师长护送出城。还对身旁的医官邱自新挥了挥手,命令道:“情况紧急,救护伤员要紧,快去!”

邱自新是王铭章的表弟,自青年从军就跟着表兄王铭章,从当卫生员到军医官,感情甚笃。如今面临生离死别之际,本极不愿离去,但这是战场命令,于是离开了王铭章,没想到竟成了最后一面。

下午5点:

杀敌杀敌,不要管我

南城墙和东关失守后,王铭章亲临城中心的十字街口指挥督战。日军攻入南城、西城后,集中火力向城中心十字街口射击。

王铭章除令城内各部队与敌巷战、死守西关待援外,亲自登上西北城墙,指挥作战。他命令身边仅有1个排的警卫连,从西北城角向西城门楼的日军猛扑,夺取西门城楼。由于日军火力太猛,全排战士壮烈牺牲。

这时,西城门楼的日军继续向北压迫。王铭章决定转移到西关火车站,去指挥布置在那里的124师372旅继续与日军搏斗。

王铭章一行走到电灯公司附近时,被西城门楼的日军发现。机枪密集地扫射过来,王铭章及其部属、随从共20多人,大都牺牲。

赵渭宾先中弹。遭到日军机枪扫射后,肠子全都流出来了。看到赵渭宾被打烂了肚子,王铭章抱住他一下子就哭了,对他说,象贤(赵渭宾的字)啊,一定要坚持住啊!

王铭章叫卫生员赶紧拿云南白药,但赵渭宾肚子被打烂了,已经没有办法了。就在这时,日军的机枪又打过来,王铭章身中7弹倒地,血流如注。部下曾试图给他灌白药止血,但他由于腹部中弹、吐血不止,已无法下咽。

时间定格在17日下午5点左右。王铭章用急促的声音,挣扎着对部下说:“你们快同敌人拼去,杀敌!杀敌!不要管我,我死在这里痛快……”说完,倒了下去,年仅45岁。

王铭章可以瞑目了。滕县战役结束后,22集团军总部派人找到他的遗体,偷偷运出、装殓,运回四川安葬。赵渭宾的忠骸未能运回,在滕县就地埋葬。据日军步兵第十联队史记载,日军发现了赵渭宾的遗体,但至今下落不明。赵渭宾是王铭章的好搭档,能文能武。

王铭章的牺牲,对民族气节和前方士气都起了极大的激励作用,他的灵柩所经之处,受到各界民众的自发祭奠。

从“没人要”到“一炮打响”一支川军队伍的成长

似乎再也没有一支部队,在短时间内,有蜕变式的称号变化:在四川,他们被老百姓嘲讽为“两杆枪”部队,一杆破步枪,一杆大烟枪;在山西,他们被山西人喊为“叫花子部队”,天冷,没厚衣,只好一件套一件,就跟叫花子一样,还被战区长官阎锡山骂为“土匪军”,甚至被赶走;到了山东,憋了一肚子气的川军誓死雪耻,既“公买公卖”,严格要求成为文明之师,又“与城同存亡”,成为威武之师。

所参与的滕县保卫战,被第五战区司令长官李宗仁称为“川军抗战史最光荣之一页”。称呼的变化,见证了川军22集团军的成长。没人要的川军

李宗仁把川军22集团军赴鲁抗战的缘由,当作“有趣的故事”来讲述。

李宗仁说,邓锡侯部激于大义,请缨出川参加抗战。然而,仓促出师,远道跋涉,沿途又无补给兵站的组织,就地购买粮草,对军纪不无影响。刚到山西,太原已告失守。川军立足未稳便被冲散,随大军后退,沿途遇有晋军的军械库,便破门而入,擅自补给。败兵之际,士兵强买强卖皆所难免。

此事被第二战区司令长官阎锡山所悉,大为震怒,认为川军是“抗日不足,扰民有余”的“土匪军”,电请统帅部把川军调走。听说有抢军械库的事出现,蒋介石很为生气,准备把川军调到第一战区程潜那里去。不料,程潜对川军的作风早有所闻,在电话里一口回绝说:“阎老西都不要,你们要送给我?我不要这种烂部队!”

蒋介石当时正在为南京初失而心绪不好,闻报后勃然大怒说:“把他们调回去,让他们回到四川去称王称帝!”李宗仁正在为无援兵可调发愁,果断要下这支川军说:“诸葛亮扎草人做疑兵,他们总比草人好些吧?”

跟八路军学德政

阎锡山不要川军了,这让川军上下憋了一肚子气,都决心雪耻。

1938年2月上旬的一天上午,22集团军总司令邓锡侯在鲁南北沙河东约数里的一个小庙外,召集125、127两师连长以上军官讲话。

邓锡侯说,部队在晋东作战,阎锡山不满意,说他们“武器不好,作战不力”。武器不好是事实,说作战不力却不是事实。川军部队伤亡那么大,他在南畔村也差点被打死。

邓锡侯激励大家说,因为阎锡山不高兴,所以川军被调到第五战区。他在徐州见到李宗仁,李宗仁希望共同努力,打败日军,完成任务。“我们要努力作战,打败日寇,不辜负国家、人民的希望。”

除了要求在军事上打出威风,川军还在军民关系上呈现了新面貌。

尚在山西战场时,41军122师少将参谋长赵渭宾就看到“红军又会打仗又不扰民,中央军会打仗但是扰民,晋陕军又不打仗又扰民”。他看到了红军的德政,“不只是人民,中央军也说他(红军)好,也称赞不已。”他决心严格要求自己的队伍。

不仅是赵渭宾所在的41军122师,姚超伦所在45军125师也受到了八路军的影响。姚超伦撰文回忆说:“我部官兵在山西受到八路军军民团结作风的影响,到处开军民联欢会,处处尊重百姓不骚扰人民,军民关系搞得很好。我团住的村庄,战士常常同百姓聊天,他们也喜欢跟我们说这说那,俨如一家人似的,我们都很受感动。”

住堂屋阶沿边

除22集团军的决心以及受到八路军影响,山东百姓的热情和真诚,也让川军上下深受感动。

川军到达滕县时,将近年关。看到川军不少士兵还穿着草鞋,滕县家家户户都把门前的雪打扫干净,不让他们受冻。

45军127师师长陈离曾回忆说,川军到达滕县时,受到当地人民箪食壶浆的热烈欢迎,并说山东染了“伤寒病”,川军一到病就能除——这是山东过去的流行话,“川军”是指四川的大黄,山东人患了感冒病,吃了四川的药材,就药到病除。

45军125师750团团长陈士俊也回忆说,当时百姓恨日军深,爱护川军殷切。在孔孟之乡的滕县、邹县,官兵都尊重当地人的习惯,不进住他们的寝室内房,只住堂屋阶沿边。

邹城市石墙镇大季寨村村民张茂科曾说,川军对老百姓很好,公买公卖,一口川音。他记得川军说“一个两个”,都说成“一勾两勾”。他还记得,川军炊事班常拿米饭锅粑给小孩吃,打仗前川军和村里人都混熟了。

在川军的自我严格要求下,老百姓与川军的关系进一步密切。陈离回忆说,老百姓经常送给官兵白菜、粉条、猪肉、豆腐等,晚间送些柴草打地铺让士兵取暖。后来与日军作战失利撤退时,当地人志愿抬运伤兵,迂回送到后方,使川军上下永远不能忘记。

正是有了这种蜕变,川军才在滕县保卫战那场垂名史册的大战中,一举改变了自己的形象。