赵望云之子 仰之为碑 望之若云——赵望云述评

美术家·赵望云 1906年9月30日出生,1977年3月29日因病逝世。原名新国。河北省束鹿县人。1925年-1926年先后就读于京华美专和北平艺专。长安画派代表人物,擅长人物、山水。

20世纪20年代中后期步入画坛后,立志改革中国画,表现社会现实与劳动人民生活;40年代初扎根大西北,以西北自然风土及多民族人文风情生活为本,开辟中国画新的美学风范领域。生前曾任西北文化部文物处处长、西北文化局副局长、陕西省文化局副局长、中国美术家协会常务理事、陕西省美协主席等职。

赵望云作为中国现代美术史上的一位重要画家,成为史论界不可回避的人物,日益引起关注。值此先生百寿诞辰之际,梳理所见资料,述其艺术里程,赘以所感成此述评。

一、来自农村的现代青年之艺术选择

赵望云来自农村,1906年9月出生于河北束鹿周家庄一兼营皮商的农家。民国始,取名“赵新国”。家有七姐,他作为唯一的家业继承人,被送至皮店当学徒,却甚为“厌倦和痛苦”,性好艺术,却“被认为是一种没有出息的不良嗜好”。自幼具有叛逆精神的他在回忆往事时说:“但我精神上虽受到了沉重的压抑,倒没有使我意志消沉,在逆境中,甚至还产生了一种强反抗力。”(1)

1925年,赵新国不满于包办婚姻,出游北京。这段叛逆性经历,石鲁与之极为相似,长安画派的这两位主要人物的早期里程与个性的相似性,是中国农业社会古今转换中现代青年欲求个性解放的主动选择,甚至可视为彼时青年是否与封建抗争的标志,亦为后来创造新艺术以自立的社会性基因。

1925年至1927年间,赵望云先后就读于私立京华美专和国立北京艺术专科学校(北平艺专前身)国画系预科。(2)他从“五四”之后的北京,感受到了新文化运动和美育呼唤对皇都文化的冲击,感受到了走出象牙之塔、走向民间的美术思潮的涌动,确立了一种代表时代前进方向的现代美术青年的艺术基调:

虽然那时我的理解是浮浅的,但对我的艺术思想确初步有所启发,初步知道了艺术不是单纯的模仿,而应该是一种创造,同时,理论启发我应着重观察现实,以追求艺术创造的本质。在新文化的影响下,我确定了从事国画改造的志愿。(3)

这其中,“创造”与“模仿”的对立,“现实”与“隐逸”的冲突,构成了现代中国画与传统中国画的基本矛盾,导引了整个现代中国画坛演化的历程。早期赵望云在这文化冲突中有明确的选择,其后的长安画派也正是这演化历程的必然果实。

青年赵望云以农村、农民之现实状况描写为突破口,实践其“国画改造”的理想,这完全与他来自农村有关。1927年,他几度赴京郊作乡村民众生活速写,展于中山公园水榭。“京都人士,谓为中国的Millet(米勒)出现”。

这些作品不在于造型是否精到、笔墨是否高超,其价值与意义在于欲将那人物画坛帝王、文士、美女的地盘掀翻了去,让我们这农业大国的主体——农民去占领这丹青的一席;欲将那艺术的娱乐与市场价值抛弃了去,让艺术去关怀苦难的人生,唤醒社会的关注。

由表现对象和价值观念的转换切入“国画改造”,赵望云是一位先行者、拓荒者。画家回忆当初之艺术选择时说:“我画农村是由于我生在农村,热爱农村景物,同情劳动生活,作为新事业开始的重要标记,我把原名‘赵新国’改成笔名‘赵望云’。

”(4)从此,他开始了“赵望云”时段。这“望云”二字也许是他看到了一片艺术的新天,在那里没有了文人雅园里的烟云供养,而是家乡的泥土和农民的汗水给予他的深爱。

这“望云”也作为一种新艺术倾向的标志性符号初登画坛,并引起社会文化界和美术界的关注。1928年6月,王森然以“群众画家赵望云”为题撰文,以激情的诗语给予赵望云以有力的舆论支持。

无业并时时在病中的赵望云确实“不见其小我”了,为提倡新国画运动,又与李苦禅等于1929年创办吼虹艺术社,出版画册,并因此遭宪兵搜查,为奋斗而出走,辗转于东北与北京、上海、束鹿之间。“九·一八”事变爆发,忧国忧民之思益重,他于艰难困苦中更“坚信自己所走的艺术道路是绝对正确的”。(5)

二、走向农村边塞的“特约旅行写生记者”

上世纪30年代初期的青年赵望云已经坚定了自己的艺术选择,并以此作为“生活上的责任”、“终生生命之寄托”。(6)他在《自述》中说:“我从1932年底开始在农村写生”,是缘于是年秋天在天津举办农村写生画展后社会影响之扩大,《大公报》为以写生通讯扩充新闻之宣传力,即委以“特约旅行写生记者”名义,从而催生了这位现代画史上的农村写生艺术家。

1932年至1937年,是赵望云集中从事农村写生的第一艺术创造盛期,其经历与成果今日主要见诸于现存《赵望云农村写生集》、《赵望云塞上写生集》、《泰山社会写生石刻诗画》等相关画册。

(一)《赵望云农村写生集》 民国二十二年(1933年)2月,赵望云由北平返故乡束鹿,从途中画起,相继在冀南数县地农村写生,至5月,积写生数纸。

2月至6月,由《大公报》辟“赵望云农村写生”专栏分15辑,连载者计130幅。冯玉祥将军得读,逐幅剪贴,历时4个月写诗130首,派侍从室主任送往天津。此时该写生集已出版,当年冬画集再版时,诗画相映,影响益广。

这批“写生通信”作品总体特点是:以横幅中景居多;介于新闻报道与艺术之间,以速写式笔法,直录农村生产、农民生活情状,富真切感;笔法硬挺,墨有浓淡,略施明暗,气氛渲染,全无《芥子园画传》或古代山水、人物画程式;不似陈师曾所绘《北京风俗》之文人画意趣,却于深入民间尤其明确地对农民之生活境遇之关注又深入一层,此为现实主义精神和大众化倾向在中国画领域的深入,在中国现代美术史上的深入;待写生集为画册,增入忧国忧民的布衣将军冯玉祥之诗篇,诗画相发,使主题进一步升华。

画为现代写生画,诗为现代白话诗,此为诗配画之中国传统文化的现代通俗性演化。

(二)《赵望云塞上写生集》 1934年春,赵望云第二次应《大公报》之约,携记者杨汝泉,从唐山出发,冒险涉日军占领区北上内蒙草原,历时三个月左右。

《大公报》连载其写生作品99幅。12月,“冯玉祥题诗、杨汝泉说明”的《赵望云塞上写生集》又由该报社出版。塞上写生作品与前述农村写生作品相比较,同为“写生通信”体,以直录华北人民生产、生活艰涩情状为主,仍有不少同属农村写生,但较前新增唐山工人、内蒙牧民题材及文物古迹、塞外风光、动物之描绘和抗战遗迹之壮伟景色,笔墨一如农村写生之简练,并有新的创造。

因有杨汝泉有关历史、地理、时事的文字说明益增其新闻性,因冯玉祥配诗之发挥益增其政论性,又有部分冯玉祥手书诗歌录入而增强其艺术性。

画家在《赵望云塞上写生集·自序》中,表达了他“不满足自己的阅历”,对生活现象欲“进一层去深究”的愿望;表达了因长城天险“伟大奇迹的暗影”、“已经感到种族脆弱的缺陷”(7)之感怀,昭示出画家倾心于辽阔壮美之美学倾向;对抗日战场之着意描绘,爱国情怀日渐深化;诗、文、画三者有机结合,新闻纪实性、视觉感染力、社会感召力进一步强化;赵望云作为第一位以绘画为媒材的乡间、边塞“特约旅行写生记者”,也进一步确立了他在美术界不可替代的特殊位置,进一步确立了他在人民大众心目中的代言人形象。

三、泰山石刻——老百姓的纪念碑

1935年至1937年,是赵望云由北向南至山东江浙一带继续坚持社会旅行的艺术深入阶段,其间代表作为《泰山社会写生石刻诗画》,并通过手书的一本册页总结了其日趋稳定成熟的艺术思想。

1933年起,坚决不与日伪合作的冯玉祥避居泰山普照寺,一边组织抗日同盟军,一边在泰安进行其建国自强之实践。是年秋,赵望云赴泰山拜会冯将军,结为艺术知己;1935年受冯玉祥托,始作泰山写生,由冯逐幅配诗;1937年夏,石刻竣工,嵌石于泰山科学馆,惜不久遭日机轰炸,刻石被毁;1938年2月,据拓片结集为《泰山社会写生石刻诗画集》于武汉出版。

泰山写生,计48图,皆横幅,为便于石刻,画家改以白描语汇,以流畅的线描表现泰山农村诸种艰辛劳作情景,亦有当地年节、测字、上香等风俗纪实,并将石工之艰辛录入图画。

泰山写生的纪实性特点一如既往,其新特点是线描手绘的描绘较水墨画精谨,虽虑及当地石工生存未请名匠,但阴刻之线条已尽现用笔之起伏顿挫转折,多数有毛笔之变化,亦有细劲者近画友叶浅予、陆志庠硬笔素描之致;画家之视野益趋深入,进一步显示出其捕捉地域生活特征之敏感。

泰山向以碑刻著名,惜此石刻诗画被毁。诸碑皆帝王、文士、宗教之文物,唯此可谓老百姓的纪念碑而独立史册。后人当重勒此诗画,使之永垂于泰山文化之史,中国现代民族艺术之史。

1936年初冬,赵望云在这里留下了一本珍贵的书法册页《晚成庐藏书画集锦第拾贰集·望云专集》,以白话文叙说艺术观念,以行书竖写,书法圆中含刚,遒劲有力,看得出颜体的涵育,从形式里亦可照见其志向的坚定。

全集连题计十五开。其文字内容涉及对现代少数“堕落阶级”艺术、对因袭摹仿风气、对艺术教育的批判、对艺术趋味演变与经济组织变更、与人生观、与劳动意识之关系的阐述,尤其是对平民艺术的高扬……如:

真正的艺术无须装饰,仿佛爱丈夫的妻子; 虚假的艺术却当装饰,仿佛妓女。

凡以媚悦一般民众的趣味视为自己的义务者是凡庸的艺术家,努力于美学底地加以作能使国民的趣味向上者是出色的艺术家。

由上几开文字内容可以看得出这位民众艺术家的悲悯情怀、批判精神与欲使民众艺术成为真诚的、令人向上的、好的艺术的坚定信念。由于这极特有的册页,赵望云在泰山立下了民众艺术宣言般的另一方纪念碑。

四、抗战期间“画界一士卒”

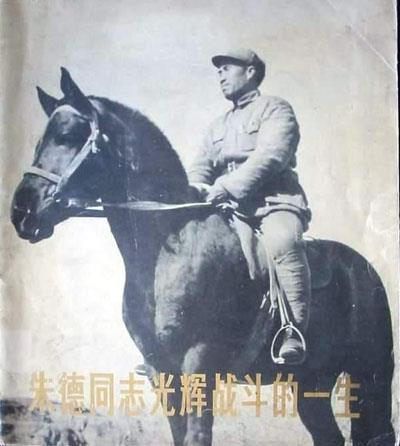

抗日战争爆发后,许多美术家依“国家兴亡、匹夫有责”之爱国古训,成为一名以画笔为武器的战士,创造了中国现代美术史上可歌可泣的一章。赵望云亦然,自视为“画界一士卒”。

1937年,《泰山社会写生石刻诗画》竣工后,赵望云随第六战区长官冯玉祥从事抗日宣传,至1941年,辗转武汉、长沙、桂林、重庆、成都等地,主编《抗战画刊》30期,并随军视察写生,举办抗战画训练班,编印《抗战画选集》,曾担任中华全国美术界抗敌协会常务理事、中苏文化协会理事之职,成为活跃于大后方的抗日美术家。

《抗战画刊》迁移四地,在困境中坚持出刊,留下了赵望云等一批美术家简明的黑白抗战艺术,普及的、战斗的武器般的艺术。站在山水、花鸟所谓“纯艺术”的立场上,前辈大师们不少在八年抗战中作为“画界一士卒”中断了笔墨的探索,但为此换得了民族的解放和人生的磨砺,值得!

五、大西北艺术的开拓者

1941年1月,《抗战画刊》告停,赵望云开始职业画家生涯,直至1949年。但他不同于京沪等地在家作画的职业画家,而是坚持旅行写生的职业画家,职业画家的生存方式和旅行写生描绘民众生活的艺术理想艰难地合而为一了。

其行踪是由大西南转向大西北,并以大西北作为生活的根据地。赵望云历经抗日战争、解放战争两个时期,八年间,辗转数地,三赴大西北,足涉甘肃、青海、新疆,是在若干赴西北写生的画家中最具恒心者。概言其八年行程,要点有三:

(一)在新的艺术视野中坚持平民艺术的方向 赵望云的三度西北旅行写生进一步开拓了视野,少数民族的奇风异俗、荒凉中不乏雄峻的西北山河给予他新的画材、新的刺激、新的灵感,他甚至于由此渐向山水倾斜,但其山水不是深山读《易》、濯足清流的文人山水,而是入世的、人间的自然。

职业画家的生涯,也会为其艺术之选材和表现带来诸多的干扰,但他却坚持着既定的平民艺术的方向,依然以人为本、以平民为本,揭示各民族劳苦大众之真实生活情状,为西北人民大声呼唤。

1943年初,与关山月先后举办重庆画展后,郭沫若为之赋诗二首:一为《画史长留束鹿赵》,赞曰:“独我望云子,别开生面貌。

”二为观赵望云、关山月《松崖山市图》,作《松崖山市》诗,称“望云与山月新起国画家中之翘楚也,作风坚实,不为旧法所囿,且力图突破旧式画材之藩篱,而侧重近代民情风俗之描绘……对此颇如读杜少陵之沉痛绝作”,五言诗中有“现实即象征,浑如杜少陵”句。(8)

(二)职业平民艺术家技巧之升华 作为一位平民艺术家如何做职业画家,如何提高艺术技巧,赵望云提高并解决着这一课题,艺术质量的升华也进一步确立了赵望云在画坛上的位置。

赵望云之艺术升华亦有其外因和助力,一是张大千之传统技法助益,二为画友之切磋,三为敦煌壁画之影响。联想以前他几乎孤军奋战的景况,他对临摹因袭画风的决绝态度,显然都已发生着暗度陈仓似的变化,我想,这不仅是赵望云艺术升华的注释,亦是立足于创造、“改良”、“革命”的所有青年中国画家必克服急激心态、必补传统一课的历史课题。

(三)在大西北播撒平民中国画艺术的种子 当赵望云定居于西北,西北佛教艺术的盛期已愈千年之多,西安亦不复为中华文化的中心,西北艺术相对地趋于荒漠化。

赵望云同此间赴西北写生的韩乐然、司徒乔等油画家一样,激活了本已荒漠了的艺术创造活动,同时影响了一批艺术青年走上面向民间、面向大众的艺术新途。此间,黄胄相继拜赵望云、韩乐然为师,方济众、徐庶之又先后从赵望云学画;1945年与艺术青年同结“平明画会”、“青门美术供应社”;1946年主编《雍华》杂志,传播各门艺术,倡导新中国画……又宛然成为进步艺术的组织者和活动家。

赵望云的现实主义中国画新风,给不少艺术青年以启蒙,那些热爱艺术的苦孩子、流浪者竟至成为他家庭的一员,在其教导下走上民间写生之途;1946年,黄胄以黄泛区写生组画回报了老师的期望。

所以说,赵望云实际上是整个西北新美术的导师和拓荒者,他不仅直接培育了黄胄等青出于蓝的名家,也以其主张和实践为长安画派奠定了有别于学院派的基石。

六、新中国长安画派的核心

1949年2月,赵望云被控与北平、延安有往来,遭国民党特务逮捕,刑讯三月余,5月13日被营救出狱。一周后,西安解放,赵望云同获新生。新中国初年,赵望云虽遇政治运动之困扰,但亦倍受重视,不意反右派运动中被“定为右派”,又“不以右派论处”,保留美协与文化局领导职务,至1962年摘去右派分子帽子。

新生与困惑交错中的赵望云于文化事业忠心不改,其业绩:一是接管敦煌石窟,主持筹建西北历史博物馆,任炳灵寺石窟勘察团长,勘察该寺文物,筹建西安半坡博物馆,检查麦积山石窟勘察工作,为西北文物保护及研究作出贡献;二是领导美协工作,尤重视国画队伍之建设;三是持续深入民间生活,与石鲁一起带领西安美术家投入新中国画之创作,致力于传统基础上创新,为长安画派之形成建立伟功。

新中国之初, 赵望云作为“核心”与“桥梁”和当地画家群体性地一起走进了以“为工农兵服务”为宗旨的新中国画写生、创作阶段。如果说昔日以传统题材为对象的职业画家要经历一段艰苦的“改造”过程,延安艺术家需要一个由版画等画种向中国画转移的语言转换过程,赵望云原本就在这条路上,对一贯面向民众且有不凡成绩的他是在这条路上拓荒20年之后自然而然的继续,他的课题只是由揭示旧日农牧民苦难转向歌颂新农村的主题变换。

在这个新中国画创作思潮中,同时善于理论思维的西安美协副主席石鲁提出的“一手伸向传统,一手伸向生活”和“成家立业”、创立“独特风格”的主张,成为西安画家尤其是美协西安分会国画研究室共同的追求。

时代的机遇,核心的能量,明确的方针,群体的集结,作为合力重塑着西安画坛,锻造了长安画派。其中,赵望云在20世纪三四十年代奠定的基础和50年代的桥梁作用、开宗立派的功绩是无可替代的。

繁忙的文博、美术领导工作之余,赵望云没有中断写生创作活动,反右派运动的错判没有改变他矢志艺术的信念。一直到“文革”之前,赵望云进入了一个坚持写生并认真创作的新阶段。

除1956年富有异国情调却依然充满当地乡间生活气息的埃及写生之外,以陕西农村生活为主兼及西北风情的新作迭出,且多有四尺至六尺整纸尺幅的创作性作品,成为新中国画的代表作,也充实了中国美术馆的馆藏。1961年,正在北京学习的赵望云仅提供20多幅林区写生画稿入选“西安美协国画习作展”晋京展出,虽未及尽收其大幅精品入展,但确已引起老友的惊喜,叶浅予称颂西安画家在“中国大地上开出了‘长安画派’这一朵鲜花”。

赵望云与长安画派的同仁,在艺术表现上显然与学院画家有所不同。在整个美术界和学院教学以文人画为对立面的时候,赵望云已转换了对传统笔墨的态度。“他认为一个民族应在自己传统的基础上发展自己的文化艺术”,他主张临摹与写生相结合,而且强调“只有坚持写生才能更好地理解传统技法,才能有所发展,有所创造”;“他反对在对待民族绘画传统问题上的虚无主义态度,也反对那种一味摹仿、拘泥成法的作法。

”(9) 他和同道一起伸向传统吸纳文人画的笔墨学养,在笔墨语言上有了新的突破,在民族虚无主义和保守主义共存的时候,找到了立足于在写生中加深理解传统进而创造新国画的中界。在共性审美时尚主导的时空氛围中,他自然而然地保持着关注农民生存状况的视点,保持着北方农民特具的纯朴、厚道气质,并形成了自己造型拙朴、笔墨凝厚的个人风神。

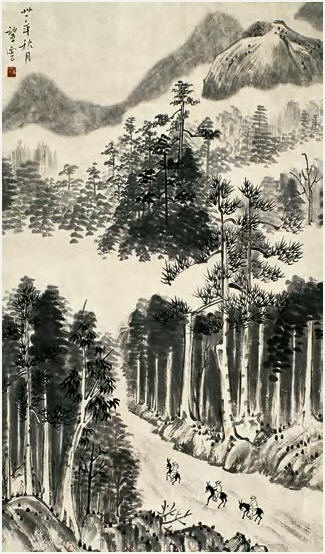

伴随着学养的积累和对艺术的理解,他在实录写生的基础上,强化了意境情趣的追求而具田园诗情,创作了一批抒发情慨、境界开阔、心胸博大、笔墨畅发的纯山水作品。

时代的选择塑造了一位以写实主义手法描绘新农村的现实主义画家,塑造了以他和石鲁为核心的代表着时代精神的长安画派,也缘于他个人的精神需求开始塑造着一位写意山水画家,这可能是在共性审美需求和集体意识笼罩的岁月里很容易被掩盖的一片极其珍贵的思想和艺术的自由田园,和寄寓着艺术家人格的精神领地。

七、返朴归真与人格魅力的升华

1966年6月始,一场远较“反右派”运动为烈的急风暴雨将赵望云打入被专政的深渊,1970年,始得在“人民内部矛盾”的有限空间里恢复艺术创作。1977年3月29日他因病辞世。在这生命的最后岁月,他经受了人格的炼狱,被恢复作画权利之后,更缘自身的精神需求,竟奇迹般地以大量作品走向返朴归真的升华期。

赵望云生命的最后六年,由写生创作转入忆写创作,由于有丰厚的自然资源贮藏,仍然葆有浓郁的西北地域风情和生活气息,其特色是由生产建设图景大幅度转为纯山水,由客观写实为主转向主观情感抒发,由色墨兼施转而墨笔具多,且笔墨粗放、拙涩、厚朴、老辣,纯然进入无法而法的化境,相对于多数南方画家而彰显出强烈的北派山水特色。

当我看到山野间那行进的一人一马,山头上仰望天际的那长者孤独的身影,我想,那就是赵望云。

赵望云就是他画中粗朴的山石、古拙的老树,他的灵魂、理想、个性、气质、本色化入了笔墨,化为视觉的造型。尽管其晚年的作品里仍然时时出现他所热爱的乡间生活,但已有许多作品借山重水复之境和孤独的点景人物暗寓着他的心境,或者说一位曾经数十年坚持入世、坚持为老百姓作画的画家,转而与失落的古代文人之间有了精神梦遇的相似性,而进入了文人山水写心的境界。

然而这“文革”中极其独特的文人画回归现象又不是倪云林式的逸品,而带有当今正直的艺术家在暗夜里不屈的意志力,这从那苍劲、老辣、拙厚的笔墨和敦实的造型里已经显示出他如何自然而然地将形式化作了人格和精神的象征。

晚年的赵望云,还为亲属留下了几本珍贵的册页,更是造型高简、笔墨自如。孙美兰先生将这些册页和晚年单幅作归为“苦旅系列”、“春之主题系列”和“桃花园系列”,并认为:其中有“大悲怆”、“大超脱”的两极;“历经磨难的望云,成为大彻大悟的大觉者,艺术随之巨变,由‘写实’走向‘写心’的至高境界。

”(10)此语颇为精到,毋须赘言。我只是由此想到,赵望云至晚年,历史沧桑,人生阅历,人格磨砺,艺海沉浮,砚田耕耘,已经深深地化入其灵魂,迹化于笔墨,尤其人生之体悟、艺术之火候,不臻晚霞,绝无此境界。

一位从民间走来的艺术家、艺术活动家,走过了漫漫长夜,万里苦旅,开拓了20世纪中国画的新途,也验证了中国画由写实而写意、写心的精神里程。他为历史留下了一笔丰厚的精神产品,并由其后人捐献给了国家。

值望云先生百年诞辰之际,冥冥中使我感到,在这心态浮泛、驰名逐利的当下画坛时空里,他以一座纪念碑坚实地树立于美术史册,他似一朵玉一般的白云,令吾辈望而弥高,故题为“仰之为碑,望之若云”。

注释: (1)(3)(4)(5)(6)《赵望云自述》,程征执行主编,《长安中国画坛论集》,陕西人民美术出版社(西安),1997年版。该书编者系将赵望云1950年至1960年代三份自传并为此“自述”。 (2)《赵望云自述》称“1927年转入国立艺专选科(国画系二年级)”。

(7)《赵望云农村写生集·自序》,大公报社,1933年9月1日出版,转引自程征编《从学徒到大师——画家赵望云》,陕西人民美术出版社,1992年版。

(8)转引自《从学徒到大师——画家赵望云》。 (9)赵士衡关于赵望云1956年在西安美专讲学的回忆,转引处同(6)。 (10)孙美兰:《奇峰兀立——望云大师晚年作品一鉴》,《中国画坛》丛书第5辑第9页,学苑出版社(北京),2006年1月版。

![[刘惠璞成婚照] 刘惠璞年薪多少 李思思成婚照](https://pic.bilezu.com/upload/6/58/658e872bf42c4bf30eaab41e8d66a145_thumb.jpg)