笛卡尔的三个梦 在笛卡尔墓前沉思

圣日尔曼大街(boulevard Saint-Germain)是一条“哲学家的大街”,一路走过来,会有许多与哲学家有关的地方。大街的路旁,一座狄德罗的青铜雕像,静静地坐在那里,微笑地望着来来往往的行人。

巴黎第一家咖啡馆——普洛各普(Le Procope)咖啡馆也坐落在圣日尔曼大街上,从1686年开张以来,历代文人精英经常在此聚会,是巴黎最早的“文人咖啡馆”。18世纪的启蒙运动中,普洛各普以及圣日尔曼大街上的许多咖啡馆成为思想激荡的中心,伏尔泰、狄德罗、卢梭、孔狄亚克、丰特奈尔、博马舍等等都经常出入这些咖啡馆,在这里交谈、辩论,孕育着那些将改变世界的伟大思想,被称为“圣日尔曼大街的哲学家”。

在圣日尔曼大街和波拿巴特街(rue Bonaparte)、雷恩街(rue de Rennes)汇合的地方形成的一个交叉口,就是名扬世界的“圣日尔曼德普莱” (Saint-Germain-des-Prés)街区。

这是20世纪对整个法国乃至世界思想文化界给与了最深影响的街区。路口的花神咖啡馆和双偶咖啡馆,作为存在主义的孕育地,曾经留下了萨特和波伏瓦的身影。

萨特从1947年至60年代中曾住在波拿巴特街42号。萨特经常在家里和他所主编的《现代》杂志的一群作家聚会,叱咤法国知识界风云,一时成为全球哲学朝圣的必经之地。他在五楼的套房面临圣日尔曼德普莱广场一侧,正好与双偶咖啡馆遥遥相对。据说当年萨特每次约人在双偶咖啡馆见面,临到约会时间,他总会先从自己家里窗口探头看一眼咖啡馆,等要见的人进了门才下楼赴约。

而在花神和双偶两家咖啡馆对面的圣日尔曼教堂里,则安眠着近代最伟大的哲学家笛卡尔。

笛卡尔安眠在圣日尔曼教堂,则使这条哲学家大街更具有了哲学的意味,因为,他是那些后辈的“圣日尔曼大街的哲学家”们的先驱。黑格尔就曾说他是“近代哲学之始祖”。

以前几次我到巴黎,都要到花神咖啡馆喝一杯咖啡,坐在萨特曾经的座位上,体味大师的智慧和风采,而今天再次来到圣日尔曼大街,则是来凭吊笛卡尔这位理性主义哲学家的先驱。

我是在一个飘着雪花的早晨来到圣日尔曼教堂的。圣日尔曼教堂应该称为“圣日尔曼德普莱修道院”,圣日尔曼德普莱街区的名字就是得自这座教堂。教堂是一座罗马式的建筑,在教堂的正面可以看到残留的12 世纪的大门。

高高的钟楼四个角用坚固的扶拱加固,被雨果形容为“餐桌上的佐料瓶”。与圣心教堂、圣母院等著名的大教堂相比,它显得比较简朴,没有它们壮观和华丽,而在实际上,它却是巴黎最古老的修道院,创建于很早之前的6世纪。

据说当时法兰克国王希尔德伯特(Childebert)得到西班牙萨拉瓦萨主教赠送的“圣带”,回到巴黎后就下令兴建这座教堂收藏这件圣徒遗物,命名为“圣十字和圣文生教堂”。当时这里还只是塞纳河左岸洪水泛滥的河滩荒地。

教堂于558年完成,12月23日献给圣日尔曼,同一天国王去世,于是关闭教堂,改为修道院。在皇家资助下,这里成为法国最富有的教堂之一。在11世纪,它设立一个重要的藏经楼,是法国天主教会的学术中心,修道院还曾赠了一些沿着塞纳河的土地 “Pré aux Clercs”(“学者田野”),用以兴建巴黎大学,从此就有了巴黎的“拉丁区”。

一大早,大街上静悄悄的,人们似乎还都沉睡在梦乡之中;教堂里也静悄悄的,没有一个来祈祷的人。我踏着铺满大街的雪花,走进教堂,里面的气氛比大街上要肃穆和凝重。教堂里有三条通道和一个耳堂,耳堂的末端在17世纪作过改造。

教堂经过19世纪的修缮之后,穹顶和重要部分而今已装饰得富丽堂皇,使简朴严肃的内部结构变得焕然一新。教堂内最引人注目的部分是唱诗班的席位,12世纪原始建筑中的一部分仍然原封不动的保留下来。教堂的廊台非常精美,据说这也是巴黎唯一的廊台。廊台其实就是主祭台,两侧螺旋式的楼梯延伸到柱子上,构成一种空中楼阁式的礼拜堂。在入口处有一个展板,介绍教堂里安息的著名人物,其中,最显眼的就是笛卡尔。

笛卡尔的墓在右边第二间小礼拜堂里,它的对面是波兰国王约翰.卡西米尔的墓。我沿着通道来到这间礼拜堂前,不大的空间里摆放着三个石棺,墙面上是并排的三个石碑,中间的位置就是笛卡尔,他的邻居则是两位神职人员。在黑色简朴的墓碑上,写着这样一行字:“笛卡尔,欧洲文艺复兴以来,第一个为人类争取并保证理性权利的人”。

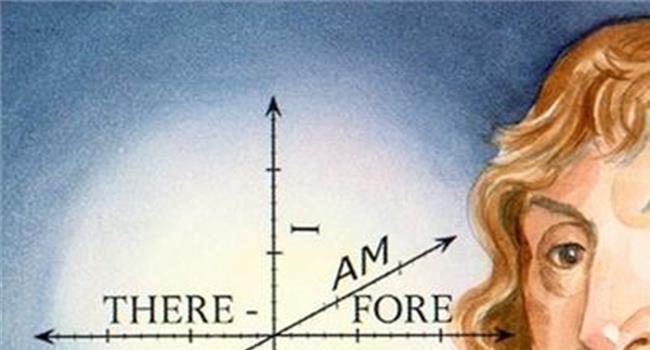

我站在小礼拜堂前,默默地注视着笛卡尔的石棺和墓碑,似乎是在和哲学家一起沉思。这个教堂的大厅,空旷而寂静,昏暗而悠沉。笛卡尔的哲学名言是:“我思故我在”。这句耳熟能详的句子我在读哲学时不知看到过多少遍,而今站在他的墓前,我在思考,思考我自己的“存在”,也思考笛卡尔的“存在”。

于我,笛卡尔不仅仅是一个哲学概念,不仅仅是哲学史上的一个名字,而是一个活生生的人,就安睡在我的眼前。这种感觉是我在许多哲学家的故居和墓地凭吊时常常出现的感觉,而这样的感觉,使我走进了他们理智和智慧的现场,和他们一起沉思,对于他们那些睿智的思想的感受和理解就鲜活起来、生动起来了。

笛卡尔是一位梦想哲学家。据说,笛卡尔曾在一个晚上做了三个奇特的梦:第一个梦是,他被风暴吹到一个风力吹不到的地方;第二个梦是他得到了打开自然宝库的钥匙;第三个梦是他开辟了通向真正知识的道路。这三个奇特的梦增强了他创立新学说的信心。这一天被后来的学者定为“解析几何的诞生日”。

这只是笛卡尔许多有趣的逸事中的一个。最有趣的故事是他与瑞典女王克里斯蒂的友谊。克里斯蒂爱好科学和哲学,想把著名的文学家、科学家和思想家都请到她的宫廷里,以提高她的王朝在世界上的威望。1649年,笛卡尔接到了女王的邀请,一时颇为激动,甚至幻想他能得到女王的帮助,来实现柏拉图未能实现的“理想国”的梦想。

于是,他慷慨赴邀,来到斯德哥尔摩做女王的哲学教师。但是,笛卡尔喜欢温暖的卧室,总是习惯晚些起床,有人曾评论说,苏格拉底惯常在雪地里终日沉思,而笛卡尔的头脑只有当身体暖和时才起作用。

当他得知女王让他清早四点钟去上课,他深感恐惧不安。在北欧严寒的土地上,他担心清晨刺骨的寒风会要了他的命。果然,在他达瑞典仅四个月后,被病魔夺去了生命。

女王对笛卡尔的去世十分悲痛,下令将他安葬在一座教堂的公墓里。但是,他的祖国并没有因为他客死他乡而忘记他。17年后,法国政府把他的灵骨迎回巴黎,安葬在圣-热内维也弗教堂。此时他的思想已经广为人知,当灵柩被运到巴黎时,迎接的民众甚至引发了骚乱。

大革命期间,左岸建起了一座“法兰西纪念馆”,笛卡尔的遗骨又被放在一个古埃及风格的石棺中,移葬到纪念馆里。直到1819年,才最后在圣日尔曼教堂安居下来,才有了我今天看到的那座墓碑。

我伫立在笛卡尔的墓碑前,沉思着哲学家们的历史命运,也思考着笛卡尔提出的那永恒的哲学论题:“我思,故我在”。忽然间,我觉得对于这句名言,似乎有了一些新的理解。