怎么治肌张力障碍 3大方法让你正常运动

肌张力障碍(dystonia)是主动肌与拮抗肌收缩不协调或过度收缩引起的以肌张力异常的动作和姿势为特征的运动障碍综合征,具有不自主性和持续性的特点。依据病因可分为原发性和继发性。原发性肌张力障碍与遗传有关。继发性肌张力障碍包括一大组疾病,有的是遗传性疾病(如肝豆状核变性,亨廷顿舞蹈病,神经节苷脂病等),有的是由外源性因素引起的(如围生期损伤、感染、神经安定药物)。 疾病治疗

治疗措施有药物、局部注射A型肉毒毒素(botulinum toxin A)和外科治疗。对局限性或节段性肌张力障碍首选局部注射A型肉毒毒素,对全身性肌张力障碍宜采用口服药物加选择性局部注射A型肉毒毒素。药物或A型肉毒毒素无效的严重病例可考虑外科治疗。

药物治疗

(1) 安坦:大剂量安坦对50%的患者有或多或少的改善,但须缓慢增量,一般为2~6mg/日,以后每一至二周增加2mg,直至疗效满意而不良反应不明显。不良反应主要为视物模糊、口干、便秘,但不良反应不应作为增加药物剂量的绝对禁忌证。不良反应重者增加剂量应推迟1~2周,待不良反应减轻或完全消失后可再增加剂量。一般18岁以下平均耐受剂量为30~40mg/日,最大耐受剂量为80mg/日。

(2) 对抗多巴胺功能的药物:氟哌啶醇首服每日1次0.5mg,以后逐渐增量至1mg,每日3次,若症状控制不佳,可再增量至疗效肯定而不良反应不明显。泰必利50~100mg,每日2~3次,逐渐增量至症状改善,而不良反应不明显为止。也可用哌迷清、氯丙嗪、丁苯那嗪等。

(3) 苯二氮卓类:氯硝西泮成人1~2mg,每日3次。或可用硝西泮、地西泮等。

(4) 卡马西平:成人每次0.1~0.2g,每日3次,儿童酌情减量。也可与氯硝西泮或与氟哌啶醇合用。

(5) 左旋多巴:对多巴反应性肌张力障碍有戏剧性效果。

注射A型肉毒毒素

(1) 眼睑痉挛:共注射5~6个点,上下眼睑中内1/3段交界处及中外1/3段交界处,注射点距眼缘2~3mm,共4个注射点,第5个注射点为外眦部颞侧眼轮匝肌,注射点距外眦1cm。注射后中等改善和显著改善者达90%左右,从注射到开始改善发作的潜伏期为4.2日,疗效持续时间平均为15.7周。

(2) 口-下颌肌张力障碍:选择咬肌、颞肌、翼内外肌、二腹肌,每块肌肉分2~4点注射,严重者可在口腔内上腭部分5点注射,还可注射颏下肌。治疗显效率约50~70%,疗效持续3个月,个别患者达一年。不良反应为吞咽不适、构音障碍、咀嚼无力,均为暂时性的。

(3) 痉挛性斜颈:正确认定引起异常姿势和运动的肌肉和准确的注射点是治疗成功的关键,最好在EMG检查下进行,但也有报道认为在EMG检查下与不在EMG检查下,注射效果无差别。通常注射的肌肉为胸锁乳突肌、斜方肌、头颈颊肌、颈后肌及必要时颈部深层肌肉。治疗的有效率为53%~90%,其伴随的症状如震颤、肌痛也得到缓解。开始有效时间3~10日,常持续3~6个月。不良反应为颈肌无力、吞咽困难,大约占14%,通常2周内消失。重复注射有效。

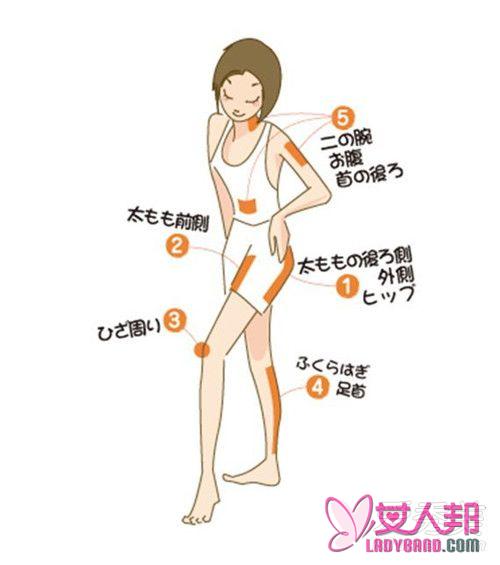

(4) 书写痉挛和其他局限性四肢肌张力障碍:对书写痉挛注射手或前臂肌肉时,因其肌腹薄且肌肉多交叠,如能在EMG仪监视下将注射点选择在终板区,则疗效更高。不良反应为手无力。前臂、足趾、躯干等部的肌张力障碍也可局部注射,均有一定的疗效。

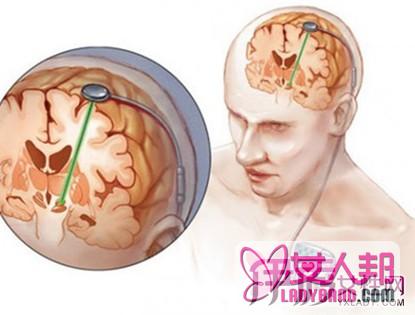

手术

通过电生理学和PET研究发现肌张力障碍是因为苍白球-丘脑-皮质投射系统受到破坏,这为通过阻断从丘脑到额叶运动皮质的过度兴奋的异常传入冲动来治疗肌张力障碍提供了理论基础。

(1) 丘脑切开术:适用于对药物治疗无效的单侧肌张力障碍。

(2) 外周手术:有3种治疗颈部肌张力障碍的外周手术,即硬膜外选择性脊神经后支切断术,硬膜外神经前根切断术和脊副神经微血管减压术。

(3) 微电极导向毁损术:用于治疗扭转痉挛。

(4) 脑深部电刺激治疗:有研究发现,在苍白球腹后侧立体定向植入一单电极,对脑深部作长期的电刺激,可明显改善症状。

![>[转载]陈允斌说治各种咳嗽的方法 陈允斌 风寒感冒-中医养生](https://pic.bilezu.com/upload/d/88/d88e9c689825936127b9be686cb950de_thumb.jpg)