探秘中国尚存的八大原始部落 不穿衣服还能一夫多妻

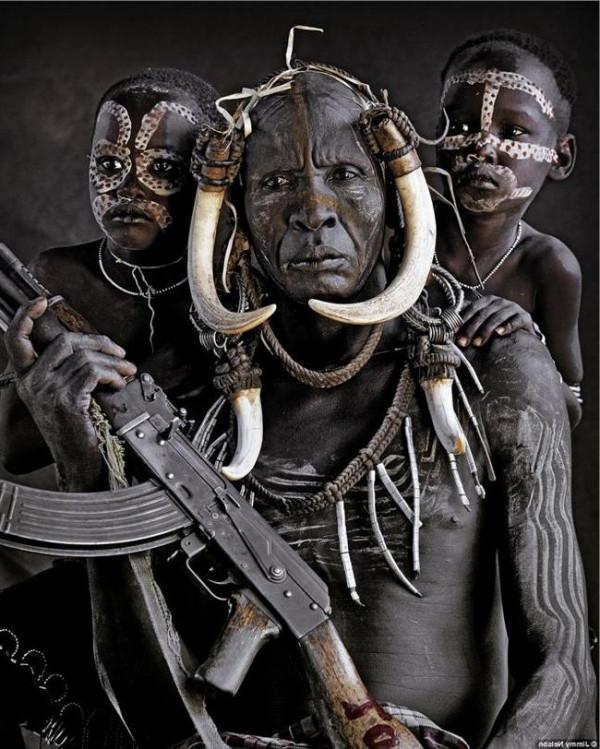

岜沙部落指的是中国最后的枪手部落---岜沙苗族,其聚居地岜沙村地处贵州省黔东南州从江县,仅有两千多人,和外界的接触少。这里植被完好,古树参天,至今保持着原始的生态环境。在岜沙,还保持着男耕女织,稻作为生,狩猎为伴,信奉树神和太阳神的传统遗风。

这里的成年男子都会背着一支猎枪,到了18岁的时候,就会把头发扎成辫子绑于头顶,称为"户棍",终生保留,而四周的头发会用弯刀剃光。据说这是迄今为止中国所能见到的最古老的男性发式。经过了这样的"成人仪式",男孩子就可以背枪了,标志着他的人生进入了独立的阶段。据悉,岜沙人的火枪受到特许,80%以上的人户拥有持枪证。

克木人在中国于06年从哈尼族中独立出来,单列为一族,现约有3000人,国家现有克木人扶持计划。在越南等国为单一的民族。克木人有语言,无文字,语言属南亚语系孟--高棉语族,全民族讲克木语,部分人掌握了傣文和汉语。

克木人是一个跨境而居的文化群体,他们有一个十分引人注目的文化现象就是图腾崇拜,在克木社会里,每个人都有自己的图腾崇拜,同一图腾姓氏的人不能结婚。克木人的宗教可以称为一种原始宗教,他们信仰鬼神,信仰自己的祖先。

虽然人类发展已经步入文明社会,但在很多原始森林依旧居住着一群裸体部落,“阿细”部落就是其中一个。阿细人崇尚火,据说远古的时候人类是吃生食,自从发现火的用途后就学会了吃熟食,阿细的先祖们为了感谢火,就每年定期的举行祭火仪式,一直流传至今。阿细人一生都与火结缘,所以阿细人把火尊为神。

从昆明出发,转石林沿326国道南行80公里,就到了弥勒县城,再西行22公里的柏油路,攀行5公里的土石公路,扑入眼帘的是绿翠缠绕、土墙灰瓦的西一乡红万村。这里居住着一千多口阿细人,阿细人据说是彝族的一个分支。

中国最原始的母系部落—摩梭,位于云南和四川边界一带,人口5万多,其中一部分人是元朝南征时蒙古人后裔。在这里一切都是女人说了算,依然保留着走婚制。摩梭人是一个未识别民族,该族群在国家的整个识别过程中,并未经中央政府以公告的方式宣告民族族别身份。

云南摩梭人被划为纳西族的一个分支,宁蒗县摩梭人的家庭组织在与其他民族杂居的翠玉、新营盘、大兴、红旗、红桥等地,以父系家庭为多,而泸沽湖畔的永宁聚居区,还保留着母系家庭对偶婚的习俗,子女从母居,血统世系按母系计算,男不娶,女不嫁,只缔结“阿夏”(情侣)关系。摩梭人是中国唯一仍存在的母系氏族社会,实行“男不娶,女不嫁”的“走婚”制度。

千年以来,敖鲁古雅始终安静的藏在大兴安岭,任时间流过它的山门,它依旧谨守着自己的古朴,这里有中国唯一的使鹿部落、中国最后的狩猎民族。敖鲁古雅在呼伦贝尔市根河市最北部,属于鄂温克族支系,人口只有二三百人。五六十年前,这里的人依然吃兽肉、穿兽皮,是我国唯一的一个饲养驯鹿的群体。

敖鲁古雅使鹿部落始建于2003年以后,是随着敖乡整体生态搬迁以后建立的,分为现代生活区和原生态生活区两大部分。敖鲁古雅使鹿部落过去一直以在大兴安岭深山放牧驯鹿和打猎为主要经济来源,敖鲁古雅使鹿部落以游猎而闻名。敖鲁古雅使鹿部落特色民俗文化成了猎民致富的重要手段,而且成了当地一张特殊的“文化名片”。

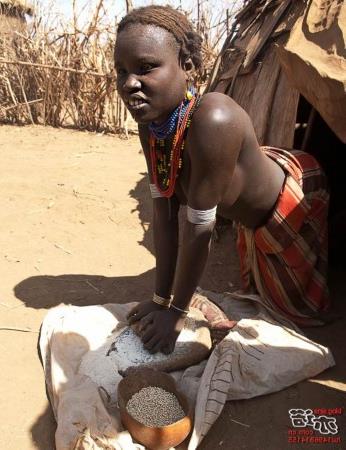

僜人俗称“僜巴人”,是西藏地区人口最少的少数民族族群。加上藏南印控区的僜人,总计有5万多人。居住在察隅的僜人共有1300多人。他们有自己的语言,但没有文字,实行一夫多妻制。目前,僜人尚未列入中国56个民族中。

西藏民主改革前,僜人备受歧视,被蔑称为“猴子”、“野人”,有人把僜人称为“米什米人”,意思就是“不开化的人”。过着刀耕火种的原始社会生活。在党和政府带领下的民主改革后,僜人的社会地位和生活环境发生了翻天覆地的变化。如今,在党和政府带领下,僜人家家户户住在绿树掩映的木楼里,人人安居乐业,日子越过越好。

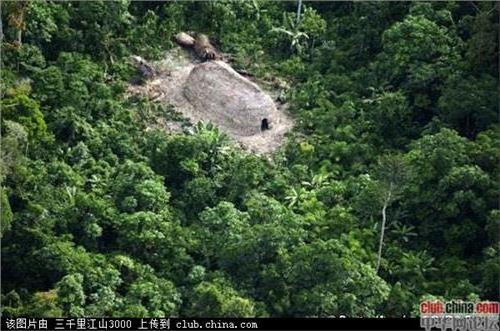

曼邦三队是西双版纳傣族自治州布朗山上的一个寨子。这个被称为曼邦三队的寨子,就是一些如同草堆一样杂乱无章的堆在斜坡上的茅草棚。这里的男人可以娶5个老婆,懵懂女孩十二三岁就当妈,这里的人自然死亡面部朝下入土坑埋葬。

这个寨子长期以来几乎不与外界通婚,男女孩子到了十二三岁就自发住到一起成为“夫妻”,有的20岁左右就生下几个孩子了。由于自古以来没有一个人读过书, 因此几乎全寨子的人都说不出自己的年龄,只能表达出“谷子黄时生的”、“下大雨时生的”,或者“长大水时生的”这样模糊的概念。

中洞苗寨被冠以“中国最后的穴居部落”的名号,这个100多米宽、200多米深的洞穴里,住着中国最后的穴居“部落”―18户人家共73个苗族人,他们的祖辈当年为躲避战乱而迁到山里,之后定居洞中。

洞里的媳妇多是从洞外按照周代的“纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎”六礼,从外村接来的,也有洞内相互通婚的。洞中人过世时,有鬼师唱着苗族古歌送他东去回家。世世代代的“中洞”苗家人在此繁衍生息,过着外人很难理解的清贫却满足的生活。