龙生九子是哪九子 它们分别是什么有何传说

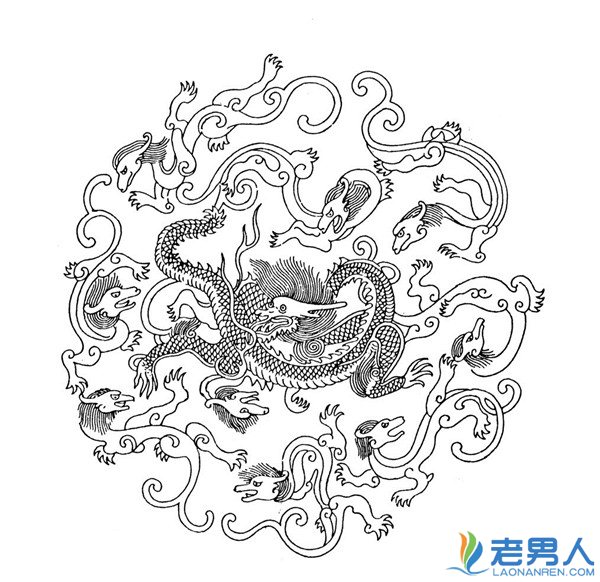

龙生九子是指龙生九个儿子,九个儿子都不成龙,各有不同。所谓“龙生九子”,并非龙恰好生九子。中国传统文化中,以九来表示极多,有至高无上地位,九是个虚数,也是贵数,所以用来描述龙子。龙有九子这个说法由来已久,但是究竟是哪九种动物一直没有说法,直到明朝才出现了各种说法。明代一些学人笔记,如陆容的《菽园杂记》、李东阳的《怀麓堂集》、杨慎的《升庵集》、李诩的《戒庵老人漫笔》、徐应秋的《玉芝堂谈芸》等,对诸位龙子的情况均有记载,但不统一。

龙生九子不成龙,各有所好。囚牛,龙种,平生好音乐,今胡琴头上刻兽是其遗像。睚眦,平生好杀,今刀柄上龙吞口是其遗像。嘲风,平生好险,今殿角走兽是其遗像。蒲牢,平生好鸣,今钟上兽纽是其遗像。狻猊,平生好坐,今佛座狮子是其遗像。霸下,平生好负重,今碑座兽足是其遗像。狴犴,平生好讼,今狱门上狮子头是其遗像。赑屃,平生好文,今碑两旁龙是其遗像。蚩吻,平生好吞,今殿脊兽头是其遗像。

囚牛,传说中的怪兽。龙生九子之一,是老大,形状为有鳞角的黄色小龙,喜音乐,蹲立于琴头。这位有音乐细胞的龙子,不光立在汉族的胡琴上,彝族的龙头月琴、白族的三弦琴以及藏族的一些乐器上也有其扬头张口的形象。旧时多刻于胡琴头上。

囚牛,是龙生九子中的老大,平生爱好音乐,是众多龙子中性情最温顺的,它不嗜杀不逞狠,专好音律。传说,龙头蛇身的囚牛耳音奇好,能辨万物声音,它常常蹲在琴头上欣赏弹拨弦拉的音乐,因此琴头上便刻上它的遗像。这个装饰现在一直沿用下来,一些贵重的胡琴头部至今仍刻有龙头的形象,称其为“龙头胡琴”。这位富有音乐天赋的龙子,不仅出现在汉族的胡琴上,在彝族的龙头月琴、白族的三弦琴,以及藏族、蒙古族的一些琴上,也都有刻着囚牛扬头张口的形象。

睚眦,是老二,平生好斗喜杀,刀环、刀柄、龙吞口便是它的遗像。这些武器装饰了龙的形象后,更增添了慑人的力量。它不仅装饰在沙场名将的兵器上,更大量地用在仪仗和宫殿守卫者武器上,从而更显得威严庄重。

睚眦者,龙生九子之一,虽为龙种,然身似豺豹。其父嗔,欲弃之,幸而母亲哀求,得以苟全性命。十年成人,拜别家门,投天涯而去。于天地而立,但见海阔天空,不可丈量;风起云涌,纵深无限。不禁感慨万千:“吾虽身形非龙,然志气是龙。虽无龙族呼风唤雨、腾云驾雾之能,却也傲气冲天,志在四方。父以貌取人,吾实不敢言,夫有志者,能屈能伸,今自立门户,誓成大事,以正龙子睚眦之名!”言毕,浪迹天涯,以寻成事之机。后遇文王,帮其兴国,文王驾崩,其子姬发即位,号武王。不日,纣军而至。姜子牙与睚眦以兵迎之。纣军大败而归,武王亲统军而追击之。于牧野一战击溃纣军,商纣亡,周武王乃统天下。众诸侯无有不从者,皆进都朝贺。其后,武王封姜子牙为侯,号“齐”;而天下归周之日,睚眦不辞而别,武王噫嘻不已,乃亲自命工匠铸睚眦像于刀剑龙吞口,世代相传,以谢龙子睚眦辅周之恩。

嘲风,形似兽,是老三,平生好险又好望,殿台角上的走兽是它的遗像。这些走兽排列着单行队,挺立在垂脊的前端,走兽的领头是一位骑禽的“仙人”,后面依次为:龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛、和行什。

它们的安放有严格的等级制度,只有北京故宫的太和殿才能十样俱全,次要的殿堂则要相应减少。嘲凤,不仅象征着吉祥、美观和威严,而且还具有威慑妖魔、清除灾祸的含义。嘲凤的安置,使整个宫殿的造型既规格严整又富于变化,达到庄重与生动的和谐,宏伟与精巧的统一,它使高耸的殿堂平添一层神秘气氛。

蒲牢,形似盘曲的龙,排行第四,平生好鸣好吼,洪钟上的龙形兽钮是它的遗像。原来蒲牢居住在海边,虽为龙子,却一向害怕庞然大物的鲸鱼。当鲸鱼一发起攻击,它就吓得大声吼叫。人们根据其“性好鸣”的特点,“凡钟欲令声大音”,即把蒲牢铸为钟纽,而把敲钟的木杵作成鲸鱼形状。敲钟时,让鲸鱼一下又一下撞击蒲牢,使之“响入云霄”且“专声独远”。

蒲牢,又传说龙生九子老四是蒲牢,受击就大声吼叫,充作洪钟提梁的兽钮,助其鸣声远扬。《文选》汉班孟坚(固)《东都赋》:“于是发鲸鱼,铿华钟”。《注》:“(三国)薛淙《西京赋·注》曰:海中有大鱼曰鲸,海边又有兽名蒲牢,蒲牢素畏鲸,鲸鱼击蒲牢,辄大鸣。凡钟欲令声大者,故作蒲牢于上,所以撞之为鲸鱼。”后因以蒲牢为钟的别名。《全唐诗》六一六皮日休《寺钟暝》:“重击蒲牢唅山日,冥冥烟树睹栖禽。”古时钟上多作兽头。

狻猊,形似狮子,排行第五,平生喜静不喜动,好坐,又喜欢烟火,因此佛座上和香炉上的脚部装饰就是它的遗像。相传这种佛座上装饰的狻猊是随着佛教在汉代由印度人传入中国的,至南北朝时期,我国的佛教艺术上已普遍使用,这种造型经过我国民间艺人的创造,使其具有中国的传统气派,后来成了龙子的老五,它布置的地方多是在结跏趺坐或交脚而坐的佛菩萨像前。明清之际的石狮或铜狮颈下项圈中间的龙形装饰物也是狻猊的形象,它使守卫大门的中国传统门狮更为睁崃威武。

唐代高僧慧琳说:“狻猊即狮子也,出西域。”传说中狻猊是龙生九子之一,排行老五,是一种猛兽。形如狮,喜烟好坐,佛祖见它有耐心,便收在胯下当了坐骑。所以形象一般出现在香炉上,随之吞烟吐雾。相貌又轩昂的动物,是随着佛教传入中国的。是佛祖文殊菩萨的坐骑,或者雕在香炉上让其款款地享用香火。

赑屃,又名霸下,形似龟,是老六,平生好负重,力大无穷,碑座下的龟趺是其遗像。传说霸下上古时代常驮着三山五岳,在江河湖海里兴风作浪。后来大禹治水时收服了它,它服从大禹的指挥,推山挖沟,疏遍河道,为治水作出了贡献。洪水治服了,大禹担心霸下又到处撒野,便搬来顶天立地的特大石碑,上面刻上霸下治水的功迹,叫霸下驮着,沉重的石碑压得它不能随便行走。

霸下和龟十分相似,但细看却有差异,霸下有一排牙齿,而龟类却没有,霸下和龟类在背甲上甲片的数目和形状也有差异。霸下又称石龟,是长寿和吉祥的象征。它总是吃力地向前昂着头,四只脚拼命地撑着,挣扎着向前走,但总是移不开步。我国一些显赫石碑的基座都由霸下驮着,在碑林和一些古迹胜地中都可以看到。

狴犴,又名宪章,形似虎,是老七。它平生好讼,却又有威力,狱门上部那虎头形的装饰便是其遗像。传说狴犴不仅急公好义,仗义执言,而且能明辨是非,秉公而断,再加上它的形象威风凛凛,囚此除装饰在狱门上外,还匐伏在官衙的大堂两侧。每当衙门长官坐堂,行政长官衔牌和肃静回避牌的上端,便有它的形象,它虎视眈眈,环视察看,维护公堂的肃穆正气。

大约在900年前南宋的时候,有个专管牢狱的人叫犴裔。犴裔看管监狱时,对待犯人就象对待自己的家人一样和善,每天都给犯人讲解出狱后怎样做一个好人,因此很多贪官都妒忌他,一直想找机会把他杀掉。 传说当时的皇帝赵构很迷信,听信了奸臣的意见,斩了犴裔,就在这时,天空中突然电闪雷鸣,一头怪兽出现在云头。只见他麟头豸尾西龙翼,足踏祥云照九州。这头怪兽用一阵龙卷风把道士和奸臣们都卷上了天,又摔在山头。山头立刻裂开一条缝隙,把他们全部封在里面了。

负屃,是古代汉族神话中龙生九子之一,长相似龙的形状,在龙之子中排行老八,平生好文,古人根据他好文的特点,把他的形象刻在石碑上,我们现在看到的石碑两旁的文龙,就是是其负屃遗像。

我国碑碣的历史久远,内容丰富,它们有的造型古朴,碑体细滑、明亮,光可鉴人;有的刻制精致,字字有姿,笔笔生动;也有的是名家诗文石刻,脍炙人口,千古称绝。而负屃十分爱好这种闪耀着艺术光彩的碑文,它甘愿化做图案文龙去衬托这些传世的文学珍品,把碑座装饰得更为典雅秀美。它们互相盘绕着,看去似在慢慢蠕动,和底座的霸下相配在一起,更觉壮观。