严羽妙悟 试论严羽“妙悟说”的含义及其缺陷

【摘要】“妙悟”,或者“悟”,是从佛教禅宗学说里借用的名词,本意是指佛教徒对于“佛性”的领悟。即由文字技巧的追求,逐渐上升为诗歌意象的领略,再进入诗篇内在意境和韵味的探索。严羽在《沧浪诗话》中的“妙悟说”,便是沿着这条轨辙建立起来的。

【关键词】妙悟;学力;涵义;缺陷

何为“妙悟”?《沧浪诗话》中直接谈到它的地方并不多,而且往往说得扑朔迷离,造成后人各种猜测,至今未能统一。要解决这个问题,就必须把“妙悟说”同《沧浪诗话》的整个理论体系联系起来考察。

首先,“妙悟”与“别才”、“别趣”的联系。严羽说:“夫诗友别材(才),非关书也;诗有别趣,非关理也。然非多读书,多穷理,则不能极其至。”(《诗辨》)所谓的“别趣”,应该是指使人的“情性”融入诗歌整体形象后,形成的那种浑然无迹而又蕴藉深沉的艺术情味,这正是诗歌作品有别于一般说理、记事文章的美学属性,所以称“别”趣。

所谓“别才”,则是指诗人能够感受以至创作出具有这种艺术情味的诗歌作品的特殊才能,这种艺术活动有别于一般读书穷理工夫之所在,所以称“别”才。

“别才”和“别趣”密不可分,它们共同的特点就在于“非关书”、“非关理”,或者也叫“不涉理路,不落言筌”。而关于“别才”、“别趣”与“妙悟”的关系,《诗辨》中说:“大抵禅道唯在妙悟,诗道亦在妙悟。且孟襄阳学力下韩退之远甚,而其诗独出退之之上者,一味妙悟而已。

唯悟乃当行,乃为本色。”这里的“当行”、“本色”指的不就是诗歌创作和欣赏的特殊途径吗?而“一味妙悟”、不假“学力”,不就是“非关书”、“非关理”的意思吗?

据此,我们得知,所谓的“妙悟”也就是“别才”,只不过“别才”专指艺术感悟的能力,而“妙悟”常用作动词,兼指这种感受和创作的心理活动。所以,既然“别趣”指的是诗歌形象内含的情趣韵味,那么“妙悟”也就是对这种情趣韵味的独特的心领神会。就创作过程来说,“别趣”是诗人所追求的美学目标,而“妙悟”就是通向这个目标的心灵桥梁。

上文中严羽提到的“学力”,专指读书穷理的工夫,并不包括学习前人的诗歌艺术,因为在他看来,读书穷理和诗歌创作这种艺术活动是截然不同的。然而,有人可能会质疑,严羽不是说“然非多读书,多穷理,则不能极其至”吗?有人凭借这点就断定,严羽主张的是“才学相济”。

这恐怕有点偏颇。严羽明确指出:“悟”是“当行”,是“本色”,读书穷理不过是“极其至”,意为“学力”只不过是在“妙悟”基础上的“锦上添花”;又以孟浩然学力远逊于韩愈,而诗歌成就凌驾于韩愈之上的事例,来进一步说明“妙悟”对创作的决定性影响。

上文说到,他将“别才”、“别趣”的根本特点归结为“不涉理路,不落言筌”,就诗歌表现方法而言,是指不要抽象议论,不要意尽言中;就诗歌创作与欣赏的心理而言,则是指排除理性的思考和概念的分析,用今天的话讲,就是不受逻辑思维的束缚,或不通过逻辑思维的途径,这也是严羽“自家实证实悟”,“非傍人篱壁、拾人涕唾得来”的论诗要旨。

《沧浪诗话》“妙悟说”的复杂涵义,不仅标志着宋人以禅喻诗传统的新飞跃,在整个文学批评史上也是独树一帜的。他对中国古代美学思想发展的贡献自不待言。比较来看,“妙悟”最近似于西方美学家所讲的“艺术直觉”(《沧浪诗话》中称之为“直截根源”、“顿门”、“单刀直入”),而又结合了中国古典美学对于诗歌兴象、韵味等的关注和探求。

佛教禅宗学说和先秦道家思想与“妙悟说”都有着千丝万缕的关系,是《沧浪诗话》“妙悟说”的两大思想来源。严羽从这两种唯心主义哲学中吸取了养料,改造并应用于诗歌美学领域,这就给他的艺术创作论增添了复杂性。

正是由于“妙悟说”特殊的复杂性,后人最容易对其产生纷争。但并不是所有争端都触及问题的关键。例如人们常站在儒学的立场上訾议严羽援禅入诗,甚至指摘严羽在禅学上的种种疏漏,其实都无关乎其论诗的宏旨。“妙悟”不假“学力”的说法,更成为后世争论的焦点。现就“妙悟说”明显存在的几点缺陷作简要分析:

首先,“妙悟说”夸大了人们对诗歌艺术的直接感受,忽视了理性思考的指导作用。作为审美意识活动的形象思维,确实存在着直接感悟的一面。观赏一幅名画,聆听一曲妙乐,吟诵一首好诗,人们常常会不假思索地脱口赞赏,甚至陶醉沉浸其中,而不去追究它的道理。同样,艺术家在创作时也常常会有一气呵成的情况,并不需要随时停下来作逻辑上的推敲。

这说明“艺术直觉”是不可否认且普遍存在的。但“直觉”并不像唯心主义者鼓吹的那样具有超现实的先验性质,它无非就是经验的凝聚。举个简单的例子,从一个熟悉的着名歌手的歌声,就能辨别出他/她是谁。这个辨别往往是直觉式的,但却是多次反复听音的结果。

在我们的感觉经验里,自然而然地将这特殊的音色同其他人的音色区别开来,又将它同演唱的人联系起来,经过多少次表象运动的分想和联想,才凝聚成这样一个直觉的判断。而审美的欣赏和创造比这个例子要复杂得多,它更需要丰富的生活经验、一定的知识基础,才能感受得真切无误,领悟得深入透彻,或者说,才能具有那种不假思索直接进入事物内在本质的能力。

由此可见,认为诗歌创作和欣赏可以“不涉理路”、不藉“学力”,“一味妙悟而已”,显然是夸大了审美直觉能力的作用。

既然理性思考是诗歌创作的前提,那么,具体写作过程是否就可以“不涉理路”了呢?这需要具体问题具体分析。一首小诗,寥寥数句,表现刹那间的感兴,往往脱口而出,一挥而就,看不出什么思索的痕迹。而数十韵甚至上百韵的唱片巨帙,从构思到完成,丝毫没有逻辑上的考虑安排,则恐怕比较少见。

在写作过程中,作者有时可能需要让形象思维暂时中断,从理念上对所写的东西进行重新梳理;有时也可能越过作品反映的形象,情绪澎湃地直接发表自己的感想和议论,这些都是创作思维的有机组成部分。

因此,钱谦益曾广引《诗经》里议论讽刺、指陈发露的诗句,痛驳严羽专以“不涉理路”为“诗之妙解”,是“如炤(照)萤光,如观隙日”(《唐诗英华序》),虽嫌苛刻,也不能说没有道理。

“妙悟说”的另一个失误,是将艺术直觉的心理活动,从整个艺术创造的过程中割裂、抽象出来,用以掩盖和代替艺术创造的全过程,犯了以偏概全的毛病。我们知道,诗歌创作是一种创造性的想象活动,是在理智指导和情感渗透下的自觉的表象运动,包括感知、联想、想象、感情、思维以至语言等各个方面的和各种成分的综合,直觉性知识其中的一个侧面、一种属性。

理智对直觉的指导作用上文已描述,而情感、想象等因素也不宜忽视。“妙悟说”一方面注重对诗中情趣、韵味的提取,一方面却不懂得这种情趣、韵味的捕获和传达必须通过感知、联想、想象等一系列表象的运动,还要凭借赋予这些表象以具体可感的物质材料(在诗歌里就是语言)。

它把诗境的把握与创造,简单地归之于“一味妙悟”,又将“妙悟”能力的培养,归结为直感式地领会前人的诗歌艺术,却绝口不提创作过程中的诗兴感发、浮想联翩以及形象创造、语言的加工、完成等一系列重要环节。

这跟严羽论诗偏重“象外”之“兴”,相对忽略“意兴”对于“象”和“言”的依存关系,显然是分不开的。

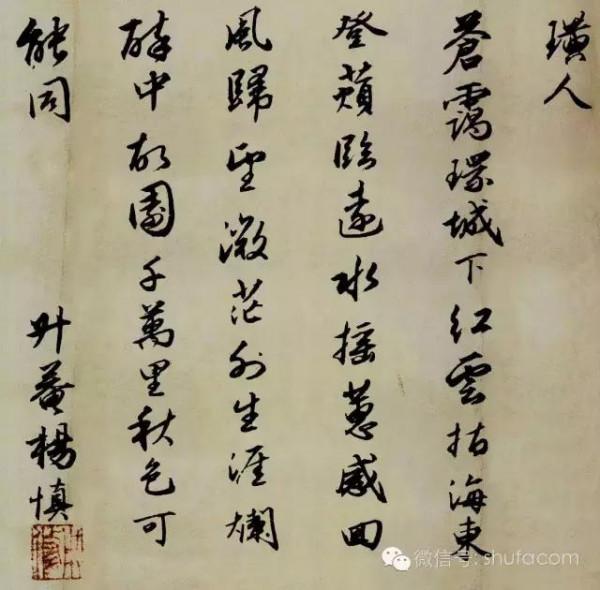

关于这点,后人曾加以多方面纠评。如,吴乔《围炉诗话》指出:“严沧浪谓诗贵妙悟,此言是也。然彼不知兴比,教人何从悟入?”“兴比”就是诗人的兴感和联想,这是艺术创造的门户,不从这点出手,“妙悟”自然落空。

又如钱钟书《谈艺录》中所谓“了悟之后,禅可不着言说,诗必托诸文字”,“大判断外,尚须有小结裹”,更是就诗禅的对比,说明了语言材料对于诗中“妙悟”有着重要的关联。这些评议都是对严羽“妙悟说”的重要匡正。

但是,“妙悟说”最根本的缺陷,还在于脱离了生活的源泉来侈谈艺术的感悟。人们的生活实践是一切文学艺术创作的源泉,它不仅为创作提供了丰富的素材,也直接培养了人们对形象和美的感受能力与创造才能;离开现实生活的推动,哪还有什么艺术感悟可言?《沧浪诗话》论诗涉及很多方面,恰恰却没抓住这个最主要的方面。

纵观其诗歌创作理论体系,以追求诗中“兴趣”为标的,溯源于诗人的“妙悟”,而又归结为熟读、涵吟前人“第一义”的诗歌作品。我们可以把这套主张归纳为如下公式:

悟第一义——妙悟——兴趣

或者

前人的艺术作品——艺术创作活动——新的艺术品

这完全是一套从艺术到艺术的封闭的理论体系。严羽如此看待诗中之“悟”,不仅丢失了李、杜等盛唐名家的创作精神,比起他的前辈陆游和杨万里从时代生活或日常感兴中领悟诗艺,也大大后退了一步。后代各种纯艺术倾向的诗歌流派,多要到《沧浪诗话》中寻找理论根据,严羽是难辞其咎的。

清朱庭珍《筱园诗话》说:“近代诗家宗严说而误者,挟枯寂之胸,求渺冥之悟,流连光景,半吐半吞,自矜高格远韵,以为超超玄着矣。不知其言无物,转坠肤廓空滑恶习,终无药可医也。”这可以说是对“妙悟说”以及各种纯艺术流派的一针见血的砭刺。

【参考文献】

[1]严羽着. 沧浪诗话校释[M]. 郭绍虞校译. 北京: 人民文学出版社, 1961.

[2]张健着. 沧浪诗话研究[M]. 台北: 五南图书出版股份有限公司, 1966.