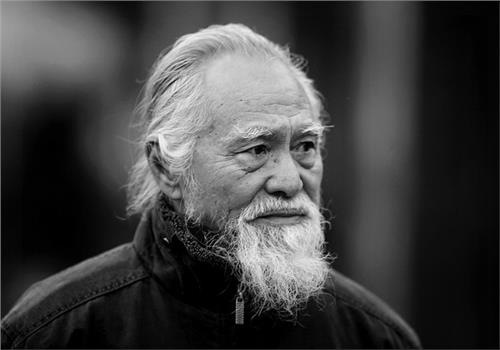

王童导演 专访台湾导演王童:“王童”不被记得没有关系

王童是相信宿命的。他把 6 岁在黄浦江畔坐船去台湾,22 年前回来参加第一届上海国际电影节拿了金爵奖,到今年再度入围,都归结为宿命使然。因此,关于自己那么长时间没有拍电影,慢慢被遗忘,他没有遗憾,也没有无奈,只是说“王童”不被记得没有关系,只要他拍的那些电影有人记得,就足够了。(图:现年 73 岁的王童 19 岁入行从事电影美术设计的工作,38 岁当导演,迄今为止执导过 14 部剧情长片)

对于很多影迷而言,一年一度的上海国际电影节之所以让人期待,在于经典影片的修复重映以及近期在欧洲及好莱坞拿奖影片的展映,原本应是主角的金爵奖参赛片倒常常落得乏人问津的尴尬境地。然而,今年的金爵奖参赛片来了一次不小的逆袭,许多声名在外的导演都送来自己的新作,比如俄罗斯导演米哈尔科夫的《中暑》、韩国导演姜帝圭的《长寿商会》、日本导演黑泽清的《岸边之旅》、中国内地导演霍建起的《1980 年代的爱情》等。

最令我意外的是,其中竟有曾执导《稻草人》、《无言的山丘》、《红柿子》等佳作的中国台湾导演王童的新片《对风说爱你》(原名《风中家族》)——这是他近十年来完成的第一部剧情长片。

与王童一样被归为“台湾新电影”导演的侯孝贤的新片《聂隐娘》的问世距离他的上一部长片《红气球》也已过去了 8 年之久,但其还常能看到关于侯孝贤筹备、拍摄此片的新闻。

然而,直到去年《对风说爱你》开拍发布会之前,王童在近十年间罕有消息见诸台湾与内地媒体,而我在网络上翻查他的资料时,发现他的出生地竟有安徽和江苏苏州两种说法,可见他的曝光度之低。是外界忘记了他,还是他选择了被遗忘?我想要在对王童的采访中找到答案。

1993 年,王童携他的“台湾历史三部曲”的终篇《无言的山丘》来到第一届上海国际电影节,该片最终打败韩国导演林权泽的《悲歌一曲》,问鼎金爵奖。今年,他的新作《对风说爱你》再度入围金爵奖。

或许,在这十年间,王童真的被媒体、被电影界淡忘了,但他的内地影迷的数量一定有增无减:相信其中很多人跟我一样,因为七八年前的一套《王童的电影》(内收录《苦恋》、《稻草人》、《香蕉天堂》、《无言的山丘》、《红柿子》)DVD 而第一次知道了他的名字。

说来有趣,我们通常是先看到关于一部电影、一位导演的介绍,才会去找 DVD 或通过其他方式观看,比如当时先读了侯孝贤《悲情城市》的影评,知道曾拿过威尼斯金狮奖,就会想被写得那么了不起的作品一定要看一看。

“认识”王童的过程却是相反的。只是因为在那个 DVD 出版业空前繁荣的时代,本着一网打尽的态度,才买下那套碟,但对于“王童”究竟是谁毫无认知。然而,当一一看完之后,我觉得这个“王童”很不简单,他能把那些挣扎于社会最底层的小人物的故事拍得那么好看,让人哭了又笑,笑了再哭,哭过笑过之后,这些故事还会留在脑子里,叫你回味一番。

《稻草人》、《香蕉天堂》、《无言的山丘》、《红柿子》这四部电影就像是影像版的《这些人,那些事》;故事的主角有当地农民,有老兵,有矿工,也有虎落平阳的司令,他们被时代的浪潮所裹挟,在其中浮浮沉沉,又不由自主地被推向吉凶未卜的前方。

因为电影看得过瘾,不免对导演产生了好奇,但所能查到的资料寥寥,于是就想看他接下去还会拍什么,没想到一等那么多年,终于等到新片《对风说爱你》,这个关于从内地撤退到台湾的三个退伍老兵和一个孩子的故事,正是王童最擅长演绎的大时代中的个人史诗。

讲述日据时代台湾金矿工人和妓女苦难命运的《无言的山丘》是王童“台湾历史三部曲”的终篇,除了金爵奖外,该片还赢得了金马奖包括最佳影片、最佳导演在内的 6 座奖项

1996 年的《红柿子》是王童带有自传色彩的作品,他的父亲曾是国民党高级将领,1949 年举家迁往台湾

新片《对风说爱你》讲述三位老兵带着一个孤儿从大陆来到台湾,从一无所有到落地生根,影片映照了台湾社会几十年的变迁

“昨天影院的画面怎么那么暗啊?应该是放映设备的问题。”我们的采访还没有开始,王童就抱怨放映时的画面效果未达到他的理想,不愧是美术指导出身。他从小喜欢画画,19 岁从“国立”艺专美术科毕业后,进入台湾“中央电影公司”(简称“中影”),从最基层的画布景开始,跟随李行、胡金铨、白景瑞、李翰祥、丁善玺等台港老一辈电影人,拍摄了包括《养鸭人家》《侠女》《天下第一》《枫叶情》《八百壮士》等超过 100 部电影,38 岁时才当上导演。

我的问题也就从他当美术指导时期开始,很想听他讲讲过去与那些老导演打交道的故事。2010 年,与王童私交甚笃的台湾资深影评人蓝祖蔚根据与他长达 20 个小时的深谈,完成《王童七日谈》一书。

不知是否因为在那次绵延四个月的谈话中,王童把想要告诉外界的故事都讲完了,远道而来参加电影节的他显然谈兴不浓,几句话草草带过;直到问到我在采访前恶补的他的处女作《假如我是真的》时,话匣子才打开。

之后的问题中,最能撩拨他兴趣的是电影的形式、美学、风格与发展规律。有些话题,他也许懒得多谈,但总是直来直去,不会回避或打太极。比如当他提到当年拍《假如我是真的》前,谭咏麟主动请缨要演男一号,我问还有其他有名的演员毛遂自荐过吗,他说:“有,但不能说,说出来会伤人。”又比如说起新片《对风说爱你》,他坦言演员并不是自己挑选的,起初还有些排斥。

因为种种机缘巧合,王童在 1980 年执导了改编自沙叶新舞台剧的处女作《假如我是真的》

王童是相信宿命的。他把 6 岁在黄浦江畔坐船去台湾,22 年前回来参加第一届上海国际电影节,凭借《无言的山丘》拿了金爵奖,到今年再度入围,还有文章开头那个采访前我最好奇的问题,都归结为宿命使然。因此,关于自己那么长时间没有拍电影,慢慢被遗忘,他没有遗憾,也没有无奈,只是说“王童”不被记得没有关系,只要他拍的那些电影有人记得,就足够了。

B=《外滩画报》 W=王童

事先张扬的导演人选 B:关于你的出生地,我在内地的网络上查到有江苏苏州和安徽两种说法? W:我的籍贯和出生地都是安徽萧县,很小的时候跟随家人迁居苏州,6 岁半的时候又从上海去了台湾。 B:你跟李翰祥、胡金铨、李行、白景瑞有过许多合作,能不能谈一谈他们对你分别有什么影响? W:这四位的性格和美学都不一样。

比如李翰祥是拍清史的,胡金铨是明史,李行拍乡土人文爱情,白景瑞是都市型的。他们四个拍片的时候我在边上看,他们对人的表演、摄影机的设置和场景的要求各有不同,也都各有优点。

B:你的导演处女作《假如我是真的》是根据沙叶新的舞台剧改编的,当时在台湾怎么能看到这个剧本? W:是从香港传过来的,我们知道这个剧本当时在上海很有名。

香港永昇影业的老板很喜欢,就把它买下来,拿到台湾请张永祥导演来改编。 B:怎么找到当时还没有导演经验的你去拍呢? W:这故事太长了。本来是李翰祥要拍的,不知道为什么没有谈成,之后再去找白景瑞,那个时候我是做白景瑞《皇天后土》的美术指导——也是一个讲“文革”的电影,白景瑞也没有拍。

接着又找了丁善玺导演,他又没有拍成。我刚好负责那部电影的美术,结果临到电影要开拍了,我把美术都做完了,还没有找到导演。

后来老板急了说“王童你来拍吧”。我说:“我不行,你给我一个礼拜考虑考虑。”结果第二天,我还在家里考虑的时候,发现报纸上已经登出我要做导演的消息。天下的事情、人生的事情就是缘分、巧合、偶然。

B:后来这部电影还在香港上映过。 W:对,当时轰动,但两三天就因为政治问题下片了。 B:后来在香港有没有重新做过剪辑?我看的是个讲粤语的版本,似乎配乐也重新做过。 W:那我完全不晓得,这很不尊重导演。

B:这部电影为什么找了谭咏麟来演? W:我不要他,是他自己来找我的。我说你一个香港唱歌的,他说我一定要演,我被他的诚恳打动了。对我来讲,虽然是第一次当导演, 但我对演员有很多自己的认识。所以他说他想演,我就提出要求,第一件事就是要把一头卷毛剃掉。

他同意了。剃头是为了让他恢复本来的面貌,有真实感,然后我们才能跟他谈剧本。如果他不肯剃,那就是嘴上说想演内心还是没有办法突破自己。所以最后阿伦成功了,我跟他也成了朋友。

B:《假如我是真的》之后,拍了白桦写的《苦恋》,我们称之为“伤痕文学”,也是香港那边拿来的剧本吗? W:不是,是在中影拍的。当时这部小说在《中央日报》有连载,“中影”的总经理非常喜欢。 B:当年拍这样的电影会有意识形态的要求吗? W:没有,还是按照小说里写的来拍。

电影也是有风向的

B:从《看海的日子》开始,作品的题材就转到台湾乡土上了。 W:是的,那个时候我正在研究台湾的历史。从清末割让台湾,日本殖民台湾,一直到国民政府接收台湾,这段历史让我觉得太精彩了,所以我花了十几年去研究、看照片,还专门为找历史资料去了好几次日本。

在拍《看海的日子》的中间,我开始准备之后拍“台湾历史三部曲”(《稻草人》、《香蕉天堂》、《无言的山丘》),从日据时代拍到 1949 年,再拍到 1960 年。

王童说自己花了十几年研究台湾的历史,《稻草人》、《香蕉天堂》、《无言的山丘》构成的“台湾历史三部曲”的问世标志着他步入导演生涯的巅峰期

B:这些故事讲的都是大时代里的小人物,每个人都是被侮辱与被损害的,是不是在你看来人是完全无法反抗命运的? W:人生就是宿命。6 岁半我在黄浦江码头坐船离开,再回来就拿了奖,你说这怎么能想得到呢。 B:怎么想到要把《无言的山丘》送来上海电影节参赛?那时才是第一届。

W:不是我要送的。我这个人不会争取什么东西,我的性格就像一个炒菜师傅,你买菜我就好好做。我不会推销自己。 B:是不是因为这个原因,你很少会把电影送到欧洲电影节?其实最早内地观众知道侯孝贤、杨德昌这些台湾导演,很重要的原因是他们的电影在欧洲电影节参赛、拿奖,“墙外开花墙内香”。

W:我对电影节没太多想法,我懒嘛,国际上这些影展我也不会去张罗。

B:那怎么想到要拍这部电影? W:台湾金矿很有名,那个金矿有很多心酸的往事,在那些矿工劳心劳力的深深的山、深深的坑洞里面,有爱情,有残酷,有虚荣,现在又成了荒山,总之有太多故事。 B:你跟陆小芬、钮承泽、张世、澎恰恰、杨贵媚等很多以演技见长的演员有过合作,你是如何挑选演员的呢? W:肯定是按剧本、按角色选人,但我偏爱比较没有知名度、比较草根性的演员,最重要的还是让观众信服。

B:合作过的众多演员中谁给你留下最深印象呢? W:其实每个都很深刻,因为很多人在拍我的电影之前都没什么名气,拍了之后会有点起色。

我对看人、对选角还是很清楚的,所以拍了我的戏的这些演员多半都被认同了,有很多拿了奖,比如阿伦拿了金马影帝,张世拿了最佳男配角。

B:你一直被归入“台湾新电影运动”,但我觉得你跟侯孝贤、杨德昌他们不是一挂的。 W:对,我跟他们是朋友,但是每个人对电影的解释和美学都不一样。说开来又成上课了。

电影有形式、美学、风格。风格是你在努力专心创作累积下得到的一个结果,是他人用来归纳你的作品的,而不应该是你自己定的。每个导演有自己的性格、看法、思维、审美观,关心的不一样,所以拍出来的东西肯定是不一样的。

像我是学美术的,我对美的东西已经累积很久了,对电影的形式很有自信,也会玩很多花样。但形式重要吗?我认为对一个艺术家来说,重要的是内化,是思想,有内化才有外化,比如我王童,我穿西装也是王童,穿中国长袍也是王童。

现在我们评判一部电影很多时候都容易去找影像风格,影像是重要没错,但是影像如果没有内在就是空的。 B:我发现现在台湾电影里面,很少有拍生活在社会最底层的普通老百姓的。 W:会没有市场,毕竟电视里这种题材拍太多了。

B:那当年你拍电影完全不用考虑市场吗? W:也考虑,可是台湾那个时候市场垮了。琼瑶的三厅电影、大明星演的电影都没人要看了。没创意又没人味的电影拍的都是虚的:大家在咖啡厅喝咖啡,大学生不念书天天谈恋爱。

这种你拍一两部还行,你拍几百部,观众还会要看吗?当时那批 1980 年代的电影工作者,我是美术,侯孝贤是场记,我们这些人都觉得腻了,就想拍自己的东西。所以才有“台湾新电影运动”。

什么叫新电影?那是我们这些在电影圈打了十几年滚的人的反思。于是,我们自然就想拍拍人,拍拍小说,拍拍现实;回头看看意大利新现实主义电影,还有法国的“新浪潮”,于是想还是回归电影的本质吧,太过商业太虚假的东西观众是不会被感动的,所以才会有那个时代。但是,这些东西拍久了又要换。天下大势就是如此,电影也是有风向的。毕竟电影是拍给人看的,而观众一直受外力影响在改变喜好。

理想与现实的拉扯

B:我看新闻上说新片《对风说爱你》花了五年的时间筹备,为什么花了那么长时间? W:一是因为投资方,一是因为剧本,还有演员。这个没齐那个没齐,这个要等那个要等。钱也谈不拢。好事多磨嘛。 B:那怎么会想到要拍这样一部电影? W:投资方对这样的题材感兴趣,然后我跟四个编剧谈。

B:所以有点像是命题作文喽?但感觉这个故事很和你以前的作品题材确实有相似之处。 W:可能是吧,他们定位我大概就是会去拍这类人文电影——小人物在大时代里,个人史诗。

B:怎么会想到找杨佑宁、李小川、胡宇崴、郭碧婷这几位年轻演员来演? W:演员不是我选的,是监制认为这几个演员会有市场。对我来讲,一开始有点排斥,但要让我来选,我也没有什么人选。我喜欢选草根性的演员嘛,但这次拍摄还是跟市场有关的。拍了之后,我发现这些演员其实没问题,人要靠捏的,老实讲其实还是看导演,要看导演怎么把他们调节成你要的人,最后我对他们的表演都很满意。

王童在《对风说爱你》拍摄现场指导年轻演员,他说演员是要靠捏的,关键还是要看导演

B:这部电影有大陆电影公司的投资,6 月 26 号要先在大陆公映,之后才在台湾上映,有没有为此做了一些妥协呢? W:没什么妥协,这个故事最重要的是讲爱情、亲情、友情。大陆版和台湾版是一模一样的。 B:那完成之后有没有什么遗憾? W:拍了很多最后要剪掉的时候心里不舒服。

院线要排片,就会要求导演能不能按照这个时长来剪,毕竟这还是商业行为,还是要遵守游戏规则,所以必须要用智慧来缩短影片的时长。当然会舍不得,但还要舍得。好在现在来看,剪短后影片反而显得更利落。

《对风说爱你》6 月 26 日起在中国内地公映

B:以前你的很多电影时长都很长啊。 W:那时比较尊重导演,现在要考虑观众。 B:那是不是因为这个原因,你有很长一段时间没拍电影,而是在台北艺术大学电影创作学系当老师? W:对,也有很多其他原因,但跟年轻人在一起很开心。

我在学校教书十几年,发现台湾年轻人非常有创意、有想法,对电影的态度好认真,比我们当时还要认真,完全不计酬劳,一味傻乎乎地热爱,台湾可有几千上万的电影专科院系的学生。但问题来了,台湾没有市场,只有 2300 万人口,所以必然要进大陆市场。

但是进大陆市场就要妥协,就会失去本来特有的一些东西。所以他们都在拉扯,又要生活,又要理想,理想撑不住面包。大陆也需要他们,因为大陆有太大的市场,于是跟着电影的导向又转回台湾早先那样。

现在的粉丝电影就跟当初的琼瑶三厅电影一样嘛,到某个程度就变成泡沫了,但是大陆人口太多,你不喜欢我喜欢,所以改变的时间就会拉长。 B:《无言的山丘》拿金马奖的时候,你说评奖就要赢得开心,输得服气。

你觉得这次你是会赢得开心,还是输得服气? W:我都这个年纪了还在乎什么输赢,我在乎的是电影好不好看。当然荣耀我们要,人要有一个“气”。但是艺术的好坏本来就是没得比的,只希望影展有公平的评审就行了。

我这一辈子有很多机会去外国影展,我也没去管那些,慢慢人家就不记得王童是谁了。人可以被遗忘,但你的作品不能被遗忘。人的名气高低就随它去吧,得不得奖真的不重要。而且我已经在台湾得了很多奖了,也不太愿意经常在外面跑来跑去。 (录音整理:吴佳琪)

![>青年导演王大为 王金鑫[大陆青年导演]](https://pic.bilezu.com/upload/5/53/553b656b78fd86ef5ecc53ccc2b93b04_thumb.jpg)

![>王大为演员 王金鑫[大陆青年导演]](https://pic.bilezu.com/upload/2/af/2aff8424aa7c657f93f52dee75722394_thumb.jpg)