陈忠康临二王 陈忠康关于二王书风的讲座(二)

上午我从文献资料的角度讲了古人对二王的认识,以及这种认识在不同时代呈现的差别。下面我接着讲王羲之的书迹在不同时代流传的模样。

唐以前,二王书法已被一部分人收藏,到唐太宗时大规模收藏大王的作品,褚遂良编了右军书目,徐浩也整理过王羲之的作品。当时还有个弘文馆,有冯承素,韩正道一批拓书人,搞了很多王羲之作品的勾摹本。所谓拓书,就是通过影印、双钩、填墨等程序,复制墨迹。当时对此有一套特别的技术,后来这些复杂的技术消失了,只剩下一些传说。我们现在看到的神龙本兰亭,王氏一门尺牍等,即是当时拓书。武则天时,有个王氏后人,叫王方庆。他把王氏一门书翰,从王羲之直到当时,一共十卷,献给武则天。武氏大喜,召集文武群臣观赏,后又命人钩摹一册,并将原迹归还王方庆。后人幸武氏不贪。此十卷摹本,至今仅余一卷,这就是我们现在看到的万岁通天帖。除此之外,如流传日本的何如奉橘等帖,应是可靠的唐人摹本。但这些书迹在历史流传中一直若隐若现,几乎未被史书记载,世人罕见。这是一个很特殊的现象,这些下真迹一等的珍贵摹本,在历史上的流传却是如此模糊。

真正史有记载的,有这几种:一是楷书乐毅论,黄庭经,自唐即有记载;二是行书兰亭序,自唐即有刻本,至宋时在定武被发现,史称定武本;三是草书十七帖,现存最早是宋拓,有称唐拓者,是不可靠的。现世所存拓片中,几乎没有唐拓,唯一例外的是敦煌出土的唐太宗温泉铭及柳公权一帖拓片。拓片虽始于隋唐,却并不普及,至宋代,由于印刷术的发端及刻帖之祖的淳化阁帖面世,使得刻拓复制之风大行于世。古人所谓学王,不过就是学习乐毅论、黄庭经、兰亭序、十七帖这寥寥几种。当然还有一部伟大的集字作品——怀仁集王字圣教序。此后很长时间,兰亭与集字圣教序都是学习王字的重要法帖。但由于这些法帖自身之遭遇,多数古人只能通过良莠不齐的翻刻本子学习王字,囿于所见,心目中的王羲之自然亦是千差万别。除帝王、大收藏家一类的极少数人,能够见王羲之真迹,即便如米芾这样的人,平生也不过见识几件而已。

那些翻刻的本子面目到底如何呢?比如乐毅论,经唐宋人不断翻刻改造,王羲之原字的信息趣味损失多半,我们现在看到的趣味,显然都是宋代以后的趣味,已很难看出二王的信息,如果你想象力足够充分,或许还能梦想一二。再如王献之的洛神赋,即便现在能看到的也只是一个局部,依然是学习的小楷重要法帖。此帖在宋代流行时,即有两种面目,一是贾似道刻,现存于国家博物馆,一是柳公权跋本。乐毅论、黄庭经除有数种刻本,还有唐人临摹本。

这就带来一个问题,即王羲之的同一个法帖,同一个字,在后世皆有不同面目,这便造成一种不确定感,一个书法家,如果资料确切,那么他的信息应该是明确的,比如这就是王羲之的字,那就是王献之的字,但刻帖的出现,造成了各种不同的变异。其中变异最大的当数兰亭,我的博士论文即专注于兰亭的变异性,大家可以参看。我想表达的是,这样一件历史上伟大的作品,它的面貌却不是固定的,在历史上的不同时期,常常以不同的面貌出现在当时人的面前。元人所见兰亭可能迥异于宋人所见,明人所见又可能迥异于清人所见兰亭。这就是古代书法的传播模式,也是大多数古人学习书法的命运。

下面我们不妨简要梳理兰亭的版本。我们现在知道传世的兰亭有八种墨迹本,最有名当数冯承素本,一说兰亭序,多数同学脑中呈现的可能就是冯本兰亭。其实把此本是否真是冯承素所摹,已无法考证,只不过据唐人记载,当时有个叫冯承素的拓书人,又拓过兰亭序,后人便顺理成章地将此唐人摹本记到冯氏名下。

我们现在心目中的兰亭序,基本也就是这本兰亭的模样,但古人所见是否也是如此,显然不是。自宋代起,兰亭序的面貌就是出现很多很大的变化,当时主要流传的是一个叫定武本的兰亭序。

当世所存定武本,是一个半,一个是柯九思本,现藏台北故宫博物院,半个就是独孤本定武。在北宋时还能见到很多唐摹兰亭,如宋代米芾就经手过很多唐勾摹本兰亭,也热衷于学习这些勾摹本,他认为石刻不可学,因此当定武出土了一部刻本兰亭,并未受到足够关注。

但却引起了一个人的重视,他就是与米芾同时代的另一个大书法家薛绍彭。薛绍彭得到这个石头后,拓了一批本子。以前搞拓片的人有个毛病,自己拓完后,总要在原碑上弄坏几个字,以示自己的是初拓。

薛绍彭也不例外,他破坏了五个字,因此定武拓本又出现了五字损本。元天秘三年,有个叫张金界奴献给皇帝一本兰亭,有柯九思,康里子山,虞集等人题跋,就是一个五字损本的定武兰亭。

还有一个定武兰亭,是一个叫独孤的和尚送给赵孟頫的,赵从湖州到大都,一路上既临又跋,留下了著名的十三跋及几个临本。这个独孤本到清代还能见到,后来被烧,只剩半部,但这个本子很厉害,后面很多名家题跋。

还有一个很有意思的现象,即每个兰亭版本都会有一个代言人,定武本的第一个代言人是黄山谷,第二个代言人是赵孟頫,经过这两人的推广,使得定武本在历史上很有名气。黄山谷是第一个对学习石刻不排斥的人,此前的人都是排斥学习石刻,从某种意义上说,黄山谷是第一个碑学大家,他推崇瘗鹤铭,因此我们从黄山谷的字能看到碑学气息。而米芾是一辈子和墨迹打交道的人。

定武本是宋代经过不断的翻刻,尤其是到南宋时,大量的翻刻,以至现在我们能统计的兰亭刻本不下几百种。其中宋代有个叫游似的丞相,他就收集了一百种,称游相百种兰亭,都是在定武本的基本上翻刻出来的。当时家制一时,也使得兰亭出现了很大面目上的区别。

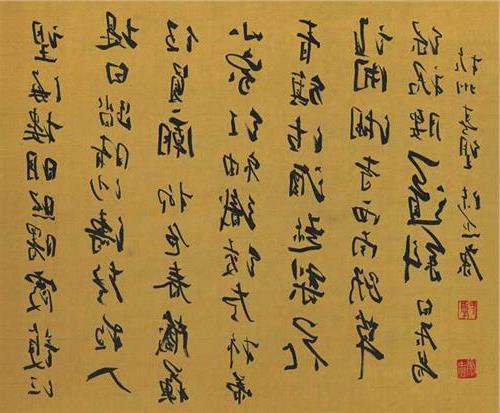

我给大家看看这些资料:

这是游相的会稽本。定武兰亭的特点是有界格,有石裂纹,有缺字,以前人正是据此判定定武兰亭真伪。这显然是个翻刻本,它跟我们看到的如神龙本之类的形象完全不同,一是楷书化,二是总觉得有点点僵,气息上也没有了晋人风韵。

再看这个,也是宋刻,叫韩珠船本,后面有很多的题跋,现存日本。独孤本、吴炳本也都在日本。吴炳本现在也买到印刷品,几乎与真定武毫厘不差。这个韩珠船本相差就较大,一眼就能辨出,而吴炳本几乎看不出差别。

这个也是游丞相的刻本,叫汤舍人本。去年还是前年,故宫有个兰亭大展,展出了很多兰亭序的不同版本。

刚看到的这些不管怎么变样,跟定武本总还是有几分相似。但大家看看这个刻本,王羲之变成了褚遂良,很细很瘦,完全变异了,趣味、笔法、结构都有很大变异,但这却也是当时人学兰亭序的范本。

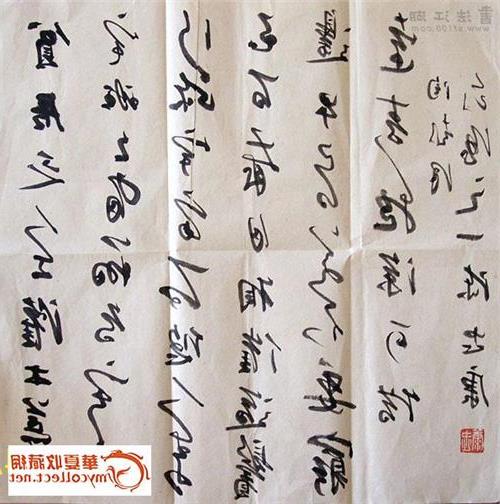

我们再看几个在明代很流行、当时人非常推崇的本子,大家看看是什么样子的:

这个叫东阳本,原石现在还有,在浙江东阳。这是梁启超一个藏本,大家从这里还能看到什么样的信息?还能捕捉到一些什么样的味道?兰亭的面目还存下多少?

我们再看,这是颍上本,也叫颍井本,缺了几行,也是当时人们学习的大热门。它是明末出土,缺损很多,字迹偏瘦,上书“兰亭序唐临绢本”,风格近于我们现在看到的褚遂良临兰亭序。我们看清人是如何赞美这个本子的,清康熙年间一个叫徐用锡的书法家,他得到颍上本兰亭后,给予如此评价:

禊帖笔法字法章法俱极精入化,固推行书圣执,至风神气韵则惟绢本为独绝。问颍本兰亭之妙,曰静、曰细、曰得势、曰韵、曰骨不凡。锋敛而意足,机应而神闲,惟颍本禊帖有之。他本较颍本持矜庄者失其潇洒,露锋势者失其闲雅,收锋多,出锋少,结字让左侧右,其笔势虚秀作姿,字中用方角,硬折者少。颍本出而凡马空矣。颍本兰亭是真右军手迹勾摹上石,不是唐贤临摹本。颍本是天界,诸本是人境,本领足,兴会到,心手相从,所以展促合机,抑尽势,意趣触引,活泼变化,意匠百出,而静神闲,矜张不形,运用无迹,自有水穷云起,官止神行之妙,香中别有韵清极,不知寒韵不可学。……

可谓极尽溢美之词。我们现在看,这么一个破本子,清人竟会如此赞美。难道在清人心中,这就是最好的兰亭?那这个历史误岂不太大了!但历史的真实情况就是这样。若不研究,会误以为古人所见跟我们今日所见一样。我们现在看清人评价兰亭,似乎不着边际,但如果了解他们看到的正是这样一些版本的兰亭,便不足为奇。

以上这些兰亭总体来说,还是有来历的。我们再看看其他一些变形的兰亭品种:

这是短行的“领字从山”本。兰亭里有个很名的本子,就是“领”字上加了一个“山”,所谓“领字从山”本,日后也成了一个体系。

这是渤海藏真本,这个本子有来历的,明代时有真本,后来渤海将其刻录。董其昌与此很有渊源。

再看看这样,别看很僵,来头却大了,题头这几个字是王铎写的。我们现在看这个兰亭呆板僵化,毫无味道,但这是乾隆时内頫依所有定武兰亭中最好的落水本所刻,落水本在历史上的地位,比柯九思本、独孤本要高出许多,可以说是历史上名声最响的本子,但这个本子后来不知为何绝迹。清代时翁方纲还曾见过,乾隆时入内頫,并依此而刻,就成了这个样子。所谓落水本,就是赵孟坚携此帖过湖州时落水,因此得名,具体的典故我忘掉了。

我们现在觉得不值一提的这些本子,却是古人至宝,他们为此投入巨大热情。

这是翁方纲一笔一画双钩的落水本,还做了大量的题跋,并据此写了一系列兰亭的考证文章。

这是后人杜撰的一个本子,用圣教序的字重集成兰亭。这叫高丽本,此也经董其昌之手并作跋,我们看这个兰亭既像圣教,又似乎不像。古人是有创造性的,觉得这个不像了,就再弄一个自己觉得像的。此本号称从高丽传入,日后也成了一个体系,字体皆从圣教演化而来。

后来还有人把兰亭改造得很小,像小楷一样,叫玉枕本,也很有名的,且是宋刻,现在上海博物馆有两个本子。

变形最厉害的兰亭,我们看看这个,是魏碑嘛!以前沙孟海就说,刻手不好,兰亭也会变成爨宝子。找到证据了!这个本子不知出于何时何处,在兰亭辩论时,被启功找了出来,用以支持郭沫若的观点。撇开是非不论,这个本子也还是有味道的。

我们看了这么多兰亭的版本,归纳一下,存在着一个逼真的体系,也存在着一个似是而非的体系,还存在着一个完全变异的体系。不管像与不像,这些体系里都包含了古人的创造性。我们常说,历史是误读,由于误读,创造出了新的历史。从兰亭版本之流传的历史看,即是如此。

所有这些都围绕着中国书法一个很核心的问题,即刻与写的问题,墨迹与碑刻的问题,刀与笔的问题。启功先生说,平生师笔不师刀,他认为一定要学墨迹,不要学刀刻的。这是事物的一个方面。但另一方面,我们看到很多历史上翻刻不佳的字,却又产生另外一种味道,这种创造不是历史的本意,古人本意是想复制,无奈走样了,无法回到当初。但令人奇怪的是,那得刻得好的石碑,未必得到认可,刻得差的,大家反而喜欢。我常举一个典型的例子,就是曹全碑与张迁碑,曹全碑是明代才挖出来的,出土时光洁如新,保留最原始的面貌,但从来很少人说曹全碑多好多高,反而如张迁碑一类,模模糊糊的,却受到一致的赞扬。假设曹全碑也一直暴露,经过各种侵害,变得破损不堪,我想它的历史地位应远高于现在吧。这是为什么?很值得大家思索。历史上的大收藏家,经常看各种真迹的,对这一现象几乎都持反对意见。启功反对学石刻,米芾反对学石刻,董其昌也反对学石刻。董其昌说:

禅家亦云,必参活句,不参死句。书家有笔法有墨法,惟晋唐人真迹具有三昧。其镌石锓版流传于世者,所谓死句也。学书者既从真迹得其用笔、用墨之法,然后临仿古帖,既死句亦活,不犯刻画重台之诮、方契斫轮之意。余事此道五十余年矣。初于虞颜入,已而学右军,学锺太傅,煞有肖似兰亭、丙舍、宣示等形模,便自沾沾,以为踞唐人之上。三五年间游学就李,尽发项太学子京所藏晋唐墨迹,始知从前苦心,徒费年月。

就李就是现在的嘉兴。项元汴、李日华都是嘉兴人,项是大收藏家,我们现在看到的很多墨迹都是经他收藏的。董与项是好友,他从项元汴处看到大量的前人墨迹,得益于此,叹以前所学,徒费年月,墨迹是活句,碑刻是死句。

前人论墨迹与碑刻之比较,好用比喻。如杨宾云:

古人碑版犹之祖宗之画像也,前辈讲论之书,祖宗之传志也。祖宗画像虽当日传写不能尽其神情,然视规模举止,必不大爽。后世子孙疑其不不类,又以日久模糊,取传志之所载者而梦想之。吾恐画像之所失者一二,传志之所失者常八九或有不止于八九者,则以行道之人为祖宗矣。乌乎可?

如杨守敬云:

夫碑者,古人之遗骸也;集帖者,影响也;精则为子孙,不精则刍灵耳。见刍灵不如见遗骸,见遗骸不如见子孙。去古已远,求毫芒于剥蚀之余,其可必得耶?故集帖之与碑碣,合之两类,离之两伤。

还有如启功论书百绝中也有很多关于这方面的论述。启功这一百首论书的诗,每首后面都有跋文,真是特别好!每篇跋文都是他扎扎实实的研究历史心得,文辞好,意思也好。

以上各家所论,是重其一面,学笔不学刀。但亦有例外,历史上针对墨迹与碑刻,多数主张学墨迹,我现在仍然主张,在现有条件下,你入门的话,一定要学墨迹,不要学碑刻。

那碑刻究竟能不能学呢?哪些才是好的碑刻?这里就涉及到一个问题。前面所举曹全碑的例子,光洁如新,反倒缺少沧桑感,缺少想象的余地。初学者看到模糊的碑帖常以为不好,其实有时候模糊才好。如宋代刻帖中最佳者应是大观帖,分毫不差,清清爽爽的,刻得最差者应是汝帖。但是很怪,自清以后,很多人对反倒对这本刻得很差的汝帖产生浓厚的兴趣。大家可在中国法帖全集里找来看看,刻得歪歪扭扭,但是很多人就是喜欢这本刻得走样的。

明代有个叫赵宧光的人,写了一本书,里面记载了大量如何鉴赏碑帖的心得。其中,他就说到模糊的问题:“古帖模糊者翻觉较好,何也?镌工那得无漏丑不呈也。善学者得其好处,我自不糊涂。”首先他说模糊为什么好呢,对于善学的人,不管它刻得好不好,都能学得好的。

“不善学者认模糊作一段妙境,谬矣。更有以模糊糊人耳目者,此非士君子所为,小人伎俩耳,诈矣!”是说模糊这个东西啊,也是很骗人的,有的模糊好,有的模糊就不好,不要觉得模糊就好,其中有诈的。

“不知者谓字既模糊,俺则通掩,露则通露,何独丑态不呈?大抵玩古帖人必稍具鉴识,古帖骨格不失,而我胸中自有佳赏快心处,以意逆名家法度,是以但见其好,何疑乎?所以蒙董人只取明爽,稍涉模糊,略不流目。

常戏为之语曰:取帖愈明,其人愈昏。”这段话的意思是,初学者不会觉得模糊好,但有一定鉴赏的意识后,只要字中骨格不失,我自佳赏快心,以自己的理解揣磨名家的法度。“逆”在此是揣测之意,而非逆反,有个词叫“以意逆之”,即是以我的意思理解别人的意思。

明眼人读到“取帖愈明,其人俞昏”一句,不免会心一笑。以前有人把墿山石刻字迹破损处用毛笔修得光光洁洁,整整齐齐的,但怎么看怎么别扭。取帖愈明,其人愈昏,即是言此。

我们再回到王羲之的话题。兰亭自宋到明清,愈到后来,其信息愈见衰弱,实际上逐渐被另外不相干的法帖所代替,而这些的法帖又产生了另一种效果,这是一种历史误解下的创造。我为什么说一方面是王羲之信息令人惋惜的逐渐流失,而另一方面却是令人欣然的创造呢?以明为例,明代人基本都是学刻帖,成功者之一是王宠,王宠的小楷与行书,大家都觉得是学魏晋,是很不错的,但王宠的字笔画都是分开的,割裂的,启功评其是散了骨架,他的行草书也是给人感觉不够连贯,用笔有所谓的枣木气,即便如此,王宠照样达到了非常高的水平。

还有祝技三,也是那种散了骨架的小楷,这倒成了当今写小楷的大热门,你看全国展的那些字,小楷都是散了架一样。从其种角度说,他们都是被这种历史的误会所误导。

再如王铎临的圣教序与兴福寺,用笔疙疙瘩瘩,像火柴棍一样,但是又特别有一种味道。从墨迹学出来的字,往往流媚,流畅而近于油滑。正由于刻帖出现,阻碍了这种油滑之风,增加了另一种生拙之气,把书写放慢,强调笔画中段,反而变成另外一种创造。

再如八大山人,一生都在学碑刻,他淡化笔画书写之起伏,结构奇崛。我们推想,或许八大看到过晋唐真迹,但应不会多。八大很喜欢写兰亭另外一个本子,叫临河叙。

兰亭本来就有两个内容本子,一是我们现在看到的三百多字的本子,一就是临河叙,只有一百多字,世说新语里有的。现存八大写临河叙的本子,起码有六七种,我都有临过的,还有人找我临过好几种八大临河叙的本子。

八大似乎很喜欢临河叙的本子,其中一临本中,他说自己临了一个什么耕卑氏兰亭的本子,才书风渐成。无法考证的是,八大是否真的看到一个内容为临河叙的兰亭序,历史除八大外没有任何人看到,因此有人怀疑八大或许假托临河叙内容,捏造了一个耕卑氏兰亭。

我们看八大的字,似乎就是从刻坏的本子中学出来的。试想一个本子,一开始很好,但翻刻到后来,牵丝泯灭,笔画之间不见映带的痕迹。假如他真是见过一个叫耕卑氏的兰亭,恐怕也是一个极差极差的刻本吧。

但八大之过人,在于化腐朽为神奇,学习这种不好的刻本,却能形成自己的风格。我们看八大临兴福寺半截残碑,刻意突出碑刻效果,淡化笔画丰富的提按、顿挫、连带关系,而突出其结体。明代书法所出现的这些现象,是与当时使用的拓本等学习资料不无关系。

赵孟頫一生都在学定武兰亭。我们知道王羲之写兰亭时未必是用秃笔写的,但自从赵学过定武兰亭后,他便论定,王羲之是用退笔书写的兰亭,退笔即是秃笔。明清很多人对赵孟頫的说法深信不疑,也用秃笔临写兰亭。自黄山谷说兰亭有篆籀之气后,很多人就拼命地把兰亭往篆隶上写。这其中有几个有名的人,一个是翁方纲,一个是何绍基。他们根本不管兰亭原来是什么模样,就一心想写出篆籀之气。这就是由错误产生新的创造。从大的方面来说,这样也使得真正的帖学渐渐衰落。

我们看到清代时王羲之已是面目全非了,很多人开始反思,干嘛不学碑呢,碑是南北朝人直接书丹于石上,然后刻出来,因此会更多保留当时的味道,王羲之一类的刻帖经过无数翻刻已面目全非,因此不要学它。帖学与碑学两大阵营由此出现。当然后来碑学与帖学搞得很复杂,但其最初的动因却是因学习资料变化而起。帖学的资料传播出问题了,逼得人们另觅渠道。而另一个渠道的资料看多了以后,慢慢影响了人们的审美观,后来所谓帖之流媚碑之雄强也是在此基础上发展起来的美学观念。

是从资料传播的物质角度来研究书法史,得出的结论也许迥异于研究思想史所得出的结论。研究思想史的,动辄就要说美学观念,比如一说到傅山为什么要写那一种字,便要扯到宁丑勿媚的审美观念上来。实际上,正是由于当时刻帖衰落,人们审美观渐渐发生了变化。明末时喜欢汝帖的人渐起,加之一些山野碑刻的相互作用,慢慢把人的眼光给变掉了。因此我认为,物质材料本身对人的感观刺激会造成人的审美发生变化。

二十世纪以来,到我们现在,情况又发生翻天覆地的变化。随着考古挖掘的新发现,大量的汉魏晋南北朝以及唐代所谓的民间书法或者叫非名家系统的墨迹出来了。书法史是这样的,名家系统的资料给弄得一蹋糊涂,而很多非名家系统的但又是那个时代非常优秀的作品出现,又大大影响了书法史。比如民国时敦煌书法的出现,很快引起了一些敏感的搞书法的人注意,如沈曾植,王国维,罗振玉等。罗振玉编了一本《流沙碎锦》,其中收录很多汉代的章草墨迹,沈曾植等人看到后大为兴奋,拼命要研究这些资料。彼时古代的资料已模糊不辨,但这些资料的出现,又激发了他们对古趣的重新认识。后来又出现如汉代竹木简、楼兰书法等等更多的古代资料,大大丰满了人们对唐以前书法史的认识。名家资料流传已经衰弱,另一些具有极高水准的非名家资料或者叫民间资料的出现,恰恰可以让人捕捉到名家资料里已经流失的信息,使得当时书风又为之一变。

近二十年来,书风为什么会变,二王为什么又重新成为热门,其中一个原因,就是又要一种新的资料在刺激大家的眼球与书写感觉,大量墨迹、真迹通过展览进入人们的视线,如上海国宝展就大大提高了人们对古代墨迹的认识。上世纪八十年代到九十年代,字帖以黑白印刷为主,鲜有彩印。

近年来,二玄社复制品,展览会,拍卖会等都使我们重新看到墨迹的动人之处。搞书法的人开始迷恋并研究古人真迹的模样,包括墨色效果,使用的材料,甚至书写的姿势。

模糊不清的碑刻则慢慢遭到冷落。除少数老先生,碑学一路已给人感觉后继乏力。而学帖者众多,很多人追求对古人的逼真学习效果,甚至开始做旧,对笔墨纸砚等文房用品也越来越讲究,一切要恢复古法,恢复传统的书写方式,成为我们这个时代一个新现象。

究其原因,我觉得并非源自人们思想的改变,当然上世纪八十年代曾新思潮出现,此处不提,我这里称之为资料之变,每一时代有有一定的视觉资源,视觉资源之变,引起风气之变。自清以来,帖学资料大坏,碑学便取而代之,民国以来,西洋新的印刷技术引入,珂罗版出现,使得一些墨迹可以传播,如冯承素本兰亭一九三六年故宫影印以后,才广为世人所知,从这个角度看,冯承素本兰亭对书法史的影响其实是极其短暂的。

现在,越来越多以古人真迹为中心的各种展览、印刷复印品的呈现,正在不知不觉地影响着当代书风。正如陈寅恪所言,一个历史有一个历史的学术,而这个学术常常与资料有关,新资料带来新的研究方向与风气,此谓“预流”,如果没有感觉到这种变化,那就是“不入流”。

我们学书法的人,也应从这样的学术高度认识书法史,要做一个“预流者”,要看到历史脉络的动向,不要被一些表面现象迷惑,要深刻地发现、概括这个时代的动因。

当然促使书法风气变化,往往有政治、社会、乃至时尚等诸多方面的原因,这里所谈的视觉资源,正是其中最基本的因素,它往往会带来时尚的改变。一个圈子里,用什么笔用什么墨穿什么鞋,很容易会引来效仿与跟风,这种效仿,便渐成时尚。

先讲到这里,下一节我再大概讲一下具体临习方面的问题。