梁小斌的诗 梁小斌:当年对诗歌的赞扬也是不诚实的

梁小斌:当年对诗歌的赞扬也是不诚实的

文/陈艳涛 图/ 宋朝

“中国的卡夫卡”,“一个仅剩下大脑的人”“2005年年度桂冠诗人”——顶着这些头衔的,是诗人梁小斌,几年前,他曾说过一句话:“诗,可能是温柔的,但捍卫诗歌的立场却是凶悍的。”这句话放在今天,却是恰如其分。像是一个预言。而其实,当时,或是现在,他都是作为旁观者,冷静地看一场战争,然后,给出一句评价,而已。

对于梁小斌仅剩大脑的那个评价,他有点疑惑地问:“你觉得有点可怕,是吧?”说话时,他的眼睛睁的圆圆的。又说起此前有南方某周刊记者采访他时,一再追问,咄咄逼人,他笑着,眨眨眼说:“好凶哦”。阳台上一盆红色花朵正怒放,问及花的名字,他一笑:“那是假花,别告诉别人啊”。他让门窗大开,阳光满室。“我没有岁月之感,只能长老,不能长熟。”

一个文学评论家说:一个人是如何一夜成名,又是如何销声匿迹、被主流社会迅速地“边缘化”的?梁小斌是一个例子。

是啊,早在1980年代之初,他的一首《中国,我的钥匙丢了》,一夜成名,几乎成了这一时代的精神标签和代名词。不仅让中国“迷惘的一代”们找到了归属感,还为文人们提供了一种很奇特新鲜的、可以模仿的句式: “中国,我的……丢了”。“丢了”,成为解释那个和这个时代精神状况的关键词之一。

从1984年被工厂除名后,梁小斌一直靠阶段性的打工为生,前后从事过车间操作工、绿化工、电台编辑、杂志编辑、广告公司策划等多种职业。20年中生活屡经坎坷,但今天他却不愿意多说自己的个人经历。“作家有身世之感表面上没什么不对,但这会致命的影响到他的创作思想,如果深陷于自己的个人经历之中,那么,不论他的写作多么宏大,他的基本母题都还是渺小的。

因为他的作品不是来自于对生活本身的认识,而是更注重自己的身世记述得是否饱满。”

“2006年的9月对诗人很重要,有的人一夜成名,有的人被恶搞。”诗人杨黎在一次诗歌朗诵会上如此感慨。9月30日,这场名为“支持赵丽华,保卫诗歌”的朗诵会上,梁小斌作为朦胧诗人代表第一个出场。52岁的他,据说“用洪亮的声音”朗诵了他的诗作《母语》。

跟此后登台的那些或扎耳钉、或留奇异发型,更随意更松弛的年轻诗人比起来,当年曾得风气之先的梁小斌,无疑,已经显得很传统。回忆起当时的情景,梁小斌明显有些不自信,“我朗诵什么,下面也没人听。他们认为我已经显得非常保守了,是吧?”但转瞬之间,他又释然了。“其实没必要让读者关心诗人在诗歌之外参加了哪些活动。诗人,就应该是匿名的,销声匿迹的。”

但显然,今天的年轻诗人们不会,也不可能响应他要“销声匿迹”的号召。恶搞赵丽华事件,裸体朗诵的行为艺术,与韩寒的骂战……硝烟四起。声势浩大到让基本上不上网的梁小斌,也大概了解了事情的所有进展。“当前的诗坛现状,就像一个桃核,没办法砸开。”

梁小斌不是第一次见识诗坛的纷争了。20年时间,让他作为旁观者和见证人,有机会经历了诗坛的种种内忧外患。比如1999年4月的盘峰诗会。那是一场关于中国民间写作和知识分子写作之争的鏖战,种种的热闹、激烈、愤懑,争执者的七嘴八舌,争论各方的一呼百应,都不亚于今天。有人评价说当年的盘峰诗会,捅开了当今诗坛的不止一个马蜂窝。凑巧的是,那一次的纷争里,沈浩波也算是一员猛将。

在盘峰诗会上,梁小斌自认不属于其中任何一方,“他们也不要我”——他自嘲说。

“每个人都有‘温柔’的权利。捍卫各自的诗歌立场和流派这种举动,永远是天经地义的,但如果这种捍卫活动越来越频繁,就会失去了诗歌本来的“温柔”精神和面目,就失去了诗坛存在的意义。”梁小斌觉得,这就像是一个人的爱情:一对青年人正在河边谈情说爱,突然有红袖章的人干预,于是双方发生争执,后来,这个人忘记了爱情本身,开始走上一条漫长的捍卫自己爱情权利的道路。

诗人就正在走上这样的路:过于注重了争取外部世界的东西,反而忽略了诗歌本身的温柔精神。就是这一次,让梁小斌发出了这样的感慨:“诗,可能是温柔的,但捍卫诗歌的立场却是凶悍的。”

让人始料不及的是,他的偶然一句话,却不经意间描述了中国新诗发展的现状,在很多人追寻诗歌的独立和个性的种种努力之后,事物却在静悄悄的走向反面:凶悍成了一切活动的主题,而不是温柔。

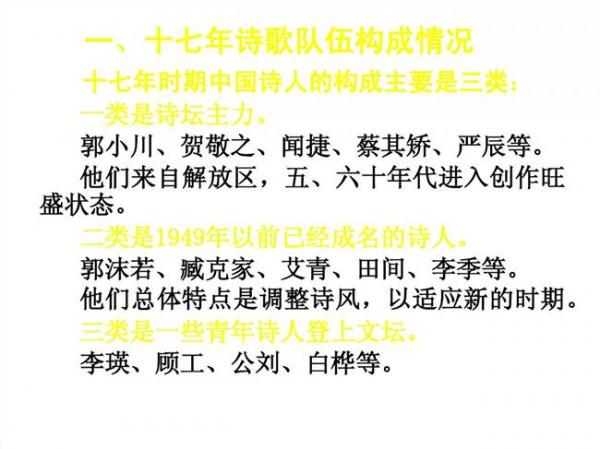

在那场保卫诗歌的朗诵会上,杨黎列出的邀请名单中包括了在北京的各个流派的诗人,也由此,让行外人见识了诗人有那么多、那么奇怪的分类,比如有朦胧诗人,有知识分子诗人、莽汉诗人、城市派代表诗人、口语诗人、下半身诗人、废话诗人,等等。

分工之细,让普通人咂舌。对我的大惊小怪,梁小斌很不以为然:“诗人是可以分类的,放在哪个格子里自己也做不了主。”梁小斌是作为朦胧诗人代表参加的。顶着这个头衔多年,梁小斌自己还是觉得很茫然,甚至说自己从没想过“朦胧”这个称谓有什么意义。

“从一开始,我就没有资格做一个诗人。诗人这个称号,不是想要就能要,也不是别人把桂冠安在你头上就能成立。”

韩寒毫不留情的评价说“诗人本身就有点神经质,再玩下去就要变成神经病了”。梁小斌很坦然地承认,诗人是有神经质的一面。他的举动仿佛是给这句话做了一个注解,回答问题时,他会陷入长久的沉默和思索当中,有时候拿着一枝烟在屋子里四下走动,或是在静默中激烈地喃喃自语。和这样一个诗人待在一起,你会感觉深秋的感觉突然涌进来,有一阵阵寒意。“我们爱诗,但不爱写出这些诗的背后,那个人的疯癫和艰辛。”

长长的一段沉默之后,梁小斌的这句话,道尽了我们——作为诗歌和诗人的旁观和阅读者——的心思。

新周刊:从诗人是明星,受万众瞩目的时代走过来,到今天诗歌备受冷落,甚至嘲讽,你有没有过失落感?

梁小斌:诗歌在过去收到了一种异乎寻常的赞扬和今天收到异乎激烈的冷遇、嘲讽,这都是不正常的。我们今天对诗歌的嘲讽是由当年的不正常的赞扬而来的。为什么我们要那么激烈地嘲讽诗歌呢?因为当年对诗歌的赞扬也是不诚实的,带有功利性的,当诗歌的功利性价值好像失去了的时候,我们立刻就飞快地嘲讽起诗歌来。

新周刊:你怎么看这次网民对于诗歌的大规模恶搞和韩寒与诗人们的骂战?

梁小斌:伊沙、沈浩波是很有才华的,我也读过他们不少诗篇。赵丽华的诗有一部分我不喜欢,有些还不错。一个诗人的作品质量怎样,要由他自己来说,几乎每个诗人都写过质量差的,甚至与他的灵魂不相符的诗歌,比如我,写过一首诗《我是个国旗的护卫者》,当时受到了舒婷严厉的批评,这没有什么要掩饰的。但写了这个,也不能说我的诗我的人就坏到哪儿去了。当时的确就是那么想的。我认为,一个诗人的缺点最好让诗人自己说。

新周刊:如果诗人缺乏内省的精神呢?

梁小斌:诗人的自省能力是推动诗坛向前发展的最为重要的力量,我承认,这很缺乏。

但我认为诗歌批评往往不能推动诗歌的健康发展,这是事实,很多诗歌批评也不是批评,而是诗歌攻击。还有一个大问题是:中国的新诗人们,包括我在内,有一个共同的毛病,之前,一直被所谓的诗歌标准不同而掩盖着。这就是迄今为止我们仍然在直奔主题。

一个人是否爱诗,决定不了一个人的灵魂高贵或是粗野。即使是在今天,很多人身上都还存有诗歌的情怀,即使是在那些不写诗的人身上也存在。但在我们诗人的群体内外,在写诗不写诗的人中间,有一个共同的毛病:直奔主题。

诗人的确是要给人民大众提供精神食粮,但首先诗人又要作为人存在,社会没有形成良好的呵护诗人的一个氛围,比如韩寒认为诗人都有精神病,诗人有精神病,这不假,但韩寒站在一个什么位置上来指出诗人的这个状况?是以一种鄙视的态度,还是以一种人道的、医生的角度来看待?我们不能简单地说这个人是精神病就甩手走了啊。

新周刊:那你认为应该怎么样呢?

梁小斌:既然诗人是神经质的,就应该提供心理治疗、呵护啊。作为诗人,当我们把一个精神上的产品拿出去时,那必须就是一个成品。而大众对诗人的理解,也要上一个新台阶才行,他们对诗的想象,如果太片面,只能导致诗的倒退,看不到好诗就急躁,就攻击诗人是个白痴,大众对诗歌的召唤,如果过于功利,过于急躁,就会招致诗歌的倒退,让诗歌的发展早早打上了句号。

新周刊:我记得你说过你是“天性不适合任何时代”的人,生活在今天的诗人,是不是感觉格外不适合?

梁小斌:只要是诗人,就适合于任何时代,时代能提供给诗人巨大的营养。中国唐朝最适合诗人生存,李白可以表达他仙风道骨的情怀,因为当时唐的体制和氛围可以容忍仙风道骨的存在。《诗经》里既可以有奴隶主狩猎的歌唱,也可以容纳奴隶对苦难生活的诅咒。在孔子看来,那都是诗。并不因为骂了奴隶主,诗就被删除了,这大概就是诗歌

世界的和谐社会吧。今天这个时代显然还不具备这个特质。包括诗人本身在内,我们缺乏对他人的宽容和理解。在当代,即便能有像李白、屈原那样水平的作品再现,也不能真实推动中国诗歌的人文精神向前发展,因为它们也很快将流变为一种消费文化,人们也不会相信那是真的,只能朗诵一下而已。

现在,我们只看到“不”字当头的诗坛之争和粗暴的双方,没有任何道理,在双方所有言论前加个不字,一切就出炉了。诗歌是温柔的,但捍卫诗歌的立场却是凶悍的,这就是现状,我显然不赞成这样。更有一些人,写的诗歌已经很凶悍了,捍卫自己诗歌时的立场还更凶。那更可怕。