何江航天 压力与健康 航天人如何平衡有道?

上个月,歼-15舰载机在中国首艘航母"辽宁舰"上完美起降,"航母style"在网上风靡一时。但歼-15舰载机研制现场总指挥,中航工业沈飞集团董事长、总经理罗阳的不幸殉职又令国人扼腕叹息。 "企业很多生产任务的完成是刚性的,到年底你必须把任务完成好,在完成任务的过程中确实会面临很多问题,于是感觉压力很大。

""压力"这个词,在罗阳生前最后一次接受媒体采访时被多次提及。 其实,罗阳的背后,是庞大的甘于默默奉献的军工企业工作者群体。

这个群体的成员工作努力、业绩突出,承受着高于社会平均水平的工作强度和压力,长期为保任务成功而殚精竭虑,不惜透支健康为祖国国防科技进步贡献力量。在中国军工行业以及其他泛科研队伍中,像罗阳这样倒在工作岗位上的,并非个例。

罗阳的殉职用一种近乎极端的方式,提醒着所有人,对军工企业工作者的身心健康状况倾注更多的关注和关爱,刻不容缓。 与航空领域类似,航天从业人员面临同样严峻的型号研制、技术攻关等工作压力。

近日,本报记者走近中国航天科技集团公司部分航天职工,倾听他们讲述在工作中承受的压力以及单位和个人的应对之策,更体悟他们平凡外表下对于祖国国防科技事业的无限热爱。 1 压力山大 考验身心 鹏飞(化名)怎么了? 一院12所的同志们很诧异。

这个刚刚而立之年的小伙子可谓所里的一员猛将,不仅科研工作顶得上去,文体活动还总能独占鳌头。这样有为、全面的航天科技人才怎么突然沉到情绪的谷底出不来了呢? 我怎么了?鹏飞也一次次问自己,内心积郁的低气压连他自己都吓了一跳。

"那段时间,连续几十个晚上失眠,工作中的千头万绪不分昼夜地在脑子里绕,怎么也解不开、放不下,终日如临深渊、如履薄冰,身心都到了崩溃的边缘。

"不久前的经历梦魇一般随着鹏飞的叙述一点点铺开,很难想象面前这个阳光开朗的青年曾在浓稠的黑暗中步履维艰。 鹏飞的焦虑和抑郁究竟从何而来? 几年前,鹏飞硕士毕业来到12所时,某型号研制进展缓慢。

这些年来,他和同事们一头扎进项目里,没日没夜地进行攻关,频繁到发射场做试验。几年的摸爬滚打令他深深体会到航天精神的内涵。 "什么是付出?什么是奉献?身处航天事业中,你不知不觉就已经这样做了。

"2010年,鹏飞有9个月时间在试验场度过,多少次24小时限期归零,多少次通宵加班,他已经记不清了。也正是那一年,他两岁的孩子三次高温惊厥,不省人事,他都无法从试验场抽身回来。 鹏飞很焦虑,这个从小到大被各种赞誉包围的完美主义者在归零面前一次次受挫。

在他的观念里,只有越战越勇,没有屡战屡败。仅做好自己的分内工作远不能令他安心,但在航天事业这个系统工程里,整体的高效和完美却远非个人所能掌控。

2012年夏,连续多日因高度紧张而失眠的鹏飞在外场排故时,一头栽倒在烈日下,晕厥了过去…… 同样感到巨大压力的还有在五院总体部工作的李少辉。4个预研项目,1个在研项目,再加上党政工团的工作以及临时安排的事项,"被事情追着跑"成为李少辉每天的工作状态。

"每隔一段时间,我就觉得实在坚持不下去了。"李少辉说,"虽然反复验证自己能想到的问题,而且研究工作每个环节都有人严格把关,但我们每个人还是如履薄冰。

" 尤其是在发射场的那些日子,她常常紧张得睡不着觉。几乎每天晚上睡前,她都会一次次告诉自己:今天的测试都没问题了,好好休息才能保证明天一切顺利。 2011年,李少辉所从事的重要型号任务极其繁重。

在等待卫星成像的那几天里,她和同事们不约而同地都有些焦虑。 "因为我们能想到的都做了,已经做了100%的努力,如果还出现问题就会对我们的自信心造成很大的打击。"李少辉说。

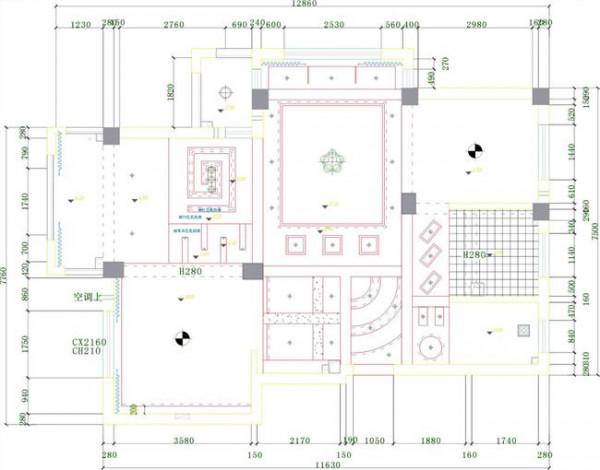

2 加班加点 渐成常态 11月29日17:30下班时刻,夜幕已经降临。五院总体部大楼出入口处,员工们鱼贯而出。差不多一顿饭的时间,他们中的大多数又鱼贯而入。记者在上行的电梯里碰到了11室的何江、梁峻两位设计师,他们正赶往办公室,继续手头未完的工作。

来到11室所在的6楼,整个楼层灯火通明。对于这里的科研人员而言,这样的加班夜晚实在普通得不能再普通。11室机械组组长丛飞说,平时加班到晚上八九点基本上已成常态,如果有卫星在天上,几天几夜连轴转在他们看来也是很平常的。

11室的设计师们清楚地记得,今年第14、15颗北斗导航卫星测试期间,正值第12、13颗北斗导航卫星在发射场,那时室里最缺人手。两三个月时间里,留守室里的六七个人不得不每两三天便轮一个通宵夜班。

一院总体部9室的设计师们也有类似的经历。该部9室主任权晓波告诉记者,他们室有一名设计师从今年2月底到4月中旬,一直处于早7点至晚9点的加班状态,在办公大楼往往一待就是一整天。

北京的春天早晚较冷,因此这位设计师直到4月还穿着羽绒服。直至有一天中午,他走出办公大楼,才发觉天气已经开始变暖和了。 2010年,从北航博士毕业的张艳刚到9室,便赶上某型号进入攻关阶段。

张艳与同事们每天加班到夜里11点,三个月中没休一天假。"作为航天人,相对于普通百姓,我们更能理解罗阳为什么会由于工作繁忙而忽略了个人的身体健康。"张艳说。因为在军工领域,有太多的职工往往本能地选择优先完成工作任务,而无暇顾及自己的身体状况。

权晓波的办公桌上就放着一张医生开给他的假条,可是他一直没用。"手上还有好些工作呢,休息的事儿再说吧。"权晓波笑着摆手。 "任务要赶进度赶节点,我们每个人都是不可或缺的一环,自己这个环节出了问题会拖累整个团队。

相对于身体上的劳累,心理上的紧迫感带来的压力更大。"11室设计师毕少筠坦言,他们并不怕苦与累,只是有时会担心自己的身体能否吃得消。

尽管如此,受访的航天职工仍不约而同地表示,出于对航天的热爱,他们会继续坚守这份事业。 "航天事业带给我们的使命感和荣誉感、自己所处团队大力协同的工作氛围,让我们并不会因为辛苦便轻言放弃。"他们真诚地说。

晚上9点,当记者结束采访离开五院总体部时,很多办公室的灯都还亮着,科研人员依然在各自的岗位上忙碌着。 3 多措并举 贴心关怀 2012年,中国首部《企业健康管理及公司人心理健康状况大调查白皮书》显示,超过三成的人每天工作时间9个小时~10个小时,超过五分之三的人认为加班已是常态化。

与此同时,在影响健康的四大主因(工作压力、生活习惯、个人性格、工作环境)中,工作压力居于首位。 "我们近年来收治的很多患者的疾病都与工作压力大、情绪紧张有关。

"航天中心医院心脏中心主任医师靳维华指出,持久而无缓和的紧张压力、频繁加班、作息、饮食不规律等,容易导致慢性疲劳综合征和心血管疾病。 工作性质如此,工作总量摆在那里,加班成为不得已的选择,航天人是不是只能被动地"接招儿"?其实,集团公司上下高度重视呵护职工身心健康,逐步完善职业健康安全管理体系,采取多项有效措施努力构建和谐航天工作氛围。

各院也坚持以人为本,加大对职工的关爱力度。

无论一院的强制休假,还是五院的"幸福工程",都着眼于关心职工身心健康的实际。 "我们的航天事业在飞速发展的同时,员工的幸福指数也要随之提高。"五院总体部领导表示。该部开展"幸福工程"建设,针对青年员工比重大的特点,组织编写了《成长的故事》一书,并多次召开座谈会,帮助员工规划职业生涯;针对女同志的特殊需求,设立了孕妇休息室,并开通了产检绿色通道;针对家境困难的职工,设立了救助基金;为缓解员工职业疲劳,开展了丰富多彩的文体活动。

"我们总体部月月有比赛,周周有活动,天天有健身。员工关注的维度多了,本身就是一种很好的减压。"如何更好地开展"幸福工程",总体部早已布好了一盘棋。

"叮叮当,叮叮当,铃儿响叮当……"2011年圣诞节临近下班的时候,欢快的《圣诞颂歌》在该部楼道里响起来,一群青年人装扮成圣诞老人背着大口袋跑进各个办公室,送上了节日的惊喜。

年底,两张《开心麻花》剧场票又"意外地"现身每个员工的案头。 "这些惊喜带给我们更多的是感动。"该部许多员工说。 一院在关心职工心理健康方面下了很大工夫,形成了职工心理健康管理工作定期调研、指导的工作机制。

《一院2011年度职工心理健康状况报告》明确指出,航天高风险的行业特点和高强密度研制发射的任务形势,使员工特别是从事航天军品型号研制的一线骨干人员,承受着巨大的工作压力,因此应对他们重点关注,采取更加有效的关爱措施。

为更好地帮助员工进行心理减压,12所工会与某知名心理咨询机构合作,针对员工的需求,建立了心理咨询通道,员工凭借该所发放的"爱心连结卡"就可以获得咨询服务。前面提到的鹏飞就是通过咨询心理医生,成功摆脱了焦虑,投入到型号工作中去的。

除了通过心理咨询鼓励员工定期"倒垃圾",12所还开展了许多缓解压力的工作,集全所之力稳固员工的大后方。从2011年开始,所里还出面为员工解决了子女入托入学难的问题。

前方试验队员在生日、假日时,还常常收到前后方送来的各种关怀。 4 自我调节 各有妙招 "对于健康活动,单位组织是一方面,但更需要个人高度重视和长期坚持。"靳维华说,"运动能够控制体重,还可缓解焦虑,因此每天应进行半小时以上中等强度的有氧运动。

身体好的人也不应忽略体检,要学会防微杜渐,养成良好的生活习惯。"同时,靳维华也提醒科研人员不能忽视自我心理调节,要在工作中树立"打持久战"的思想,适当分配个人精力,不要时时处于"冲刺"状态;每当完成一项紧急任务之后,要学会自己给身心"放个假"。

李少辉就很会想办法进行自我调整。"把最紧急最重要的事儿先做完,然后再集中精力做下一件事儿。

"她认为,沉下心来将事情一件件处理好,自己的压力就会逐渐减小。 张艳则是在运动中释放自己的压力。即使平日工作再忙,下了班她都会坚持进行体育锻炼。"打打乒乓球、羽毛球什么的,比回家窝在那儿上一个小时的网要健康、有意义得多。

"张艳说。 然而,并不是所有人都像张艳一样"自觉"。采访中,有的员工表示,单位对大家的健康管理举措很好,但有时自己或因为忙或因为惰性,常常使健身计划"搁浅",一年一次的体检也不太参加。

北斗导航卫星系统总设计师杨慧在单位是出了名的"工作、生活两不误"的典范。当被问及成功秘诀,她的答案便是"心态好"三个字。 杨慧的工作特别忙,2012年三分之二的时间是在发射场度过的。就在接受采访的前一天,杨慧的行程也被排得满满当当:早上5点起床,6点到卫星定位总站执行任务,10点半回到单位与同事商量管理卫星载荷的事,11点半参加中国经济年度人物候选人名单揭晓仪式,下午3点多回家休息(期间多通工作电话打来),将闹钟定到次日凌晨2点,届时要赶到单位进行又一项工作…… "虽然工作很忙很累,但是我常常一边抱怨一边偷着乐,因为看着卫星工程的每一点进步,自己非常有成就感。

"这位看起来稍显疲惫、可是精神头儿很足的女总师笑称自己是个"没心没肺"的人,工作上的压力很少往心里去。 工作中杨慧是沉稳理性的女总师,生活中的她又是极其讲求生活品质的女人:只要不工作,一定挤出时间逛街;每年6月跑到山上采摘玫瑰,回家亲手制作玫瑰花茶、玫瑰花酱;爱好淘"宝",把四处淘来的翡翠设计成挂件……杨慧用良好的心态,将工作重压之下的小日子过得有滋有味。

"我的经验是,不要背着包袱做事情,要提前对工作做好规划,减小节点压力,同时提高工作效率。

"杨慧如是建议年轻科研人员,"航天人爱航天事业,同时也应懂得关爱自我。只有个人的健康得到保证,集体的事业才能获得可持续发展。"(孙喆 崔恩慧/文 崔恩慧/图)