子宫腺肌瘤的治疗方法 治疗手段需结合患者进行个体化选择

子宫腺肌病是子宫内膜腺体和间质侵入子宫肌层形成弥漫或局限性的病变,是妇科常见病。子宫腺肌病过去多发生于40岁以上的经产妇,但近些年呈逐渐年轻化趋势,这可能与剖宫产、人工流产等手术的增多相关。本病的治疗手段较多,临床决策需结合患者的年龄、症状及生育要求进行个体化选择。并且常常结合手术、药物等综合性治疗方案。

病因

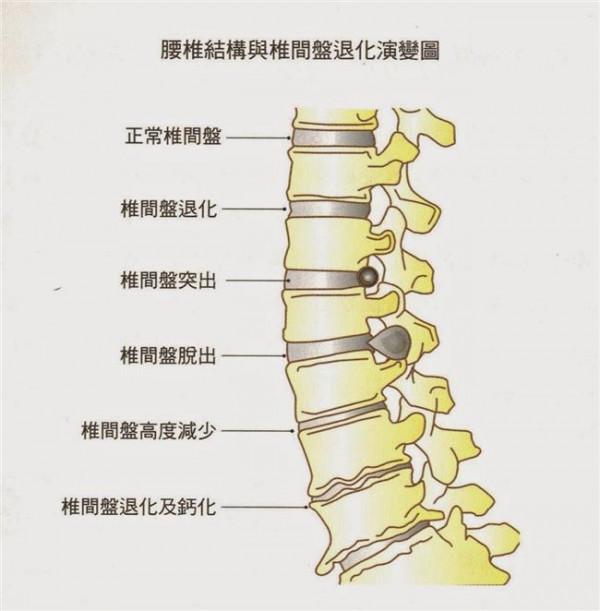

子宫腺肌病病因至今不明。目前的共识是因为子宫缺乏黏膜下层,因此子宫内膜的基底层细胞增生、侵袭到子宫肌层,并伴以周围的肌层细胞代偿性肥大增生而形成了病变。而引起内膜基底层细胞增生侵袭的因素现有四种理论:①与遗传有关;②子宫损伤,如刮宫和剖宫产均会增加子宫腺肌病的发生;③高雌激素血症和高泌乳素血症;④病毒感染;⑤生殖道梗阻,使月经时宫腔压力增大,导致子宫内膜异位到子宫的肌层。

临床表现

子宫腺肌病过去多发生于40岁以上的经产妇,但近些年呈逐渐年轻化趋势,这可能与剖宫产、人工流产等手术的增多相关。

1.症状

(1)月经失调(40%~50%)主要表现为经期延长、月经量增多,部分患者还可能出现月经前后点滴出血。这是因为子宫体积增大,子宫腔内膜面积增加以及子宫肌壁间病灶影响子宫肌纤维收缩引发。严重的患者可以导致贫血。

(2)痛经(25%)特点是继发性进行性加重的痛经。常在月经来潮前一周开始出现,当经期结束痛经即缓解。这是因为月经时子宫肌层内的异位子宫内膜在卵巢激素的影响下充血、肿胀以及出血,同时还增加了子宫肌层血管的血量,使坚厚的子宫肌层扩张,引起严重的痛经。

(3)部分患者无明显症状大约有35%的患者无明显症状。

2.体征

妇科检查子宫常均匀增大呈球形,子宫腺肌瘤可表现为质硬的结节。子宫一般不超过孕12周大小。临近经期,子宫有触痛感;经期,子宫增大,质地变软,压痛比平时更明显;经期后,子宫缩小。这种周期性出现的体征改变是诊断本病的重要依据之一。子宫常与周围尤其是后面的直肠粘连而活动较差。15%~40%合并子宫内膜异位症,约半数患者合并子宫肌瘤。

治疗

本病的治疗手段较多,临床决策需结合患者的年龄、症状及生育要求进行个体化选择。并且常常结合手术、药物等综合性治疗方案。

1.药物治疗

(1)对症治疗对于那些症状较轻,仅要求缓解痛经症状,尤其是近绝经期的患者,可以选择在痛经时予以非甾体抗炎药对症处理。因为异位的子宫内膜在绝经后会逐渐萎缩,所以此类患者在绝经后病痛就会得到解除而不需手术治疗。

(2)假绝经疗法GnRHa注射可以使体内的激素水平达到绝经的状态,从而使异位的子宫内膜逐渐萎缩而起到治疗的作用。此方法又称为“药物性卵巢切除”或“药物性垂体切除”。

(3)假孕疗法部分学者认为口服避孕药物或孕激素可以使异位的子宫内膜蜕膜化和萎缩而起到控制子宫腺肌病发展的作用,但也有部分学者认为子宫腺肌病异位的子宫内膜大多为基底层的子宫内膜,它们对孕激素不敏感。所以孕激素治疗子宫腺肌病的效果尚存在争议。

2.手术治疗

包括根治手术和保守手术。根治手术即为子宫切除术,保守手术包括腺肌病病灶(腺肌瘤)切除术、子宫内膜及肌层切除术、子宫肌层电凝术、子宫动脉阻断术以及骶前神经切除术和骶骨神经切除术等。

(1)子宫切除术用于患者无生育要求,且病变广泛,症状严重,保守治疗无效。而且,为避免残留病灶,以全子宫切除为首选,一般不主张部分子宫切除。

(2)子宫腺肌病病灶切除术适用于有生育要求或年轻的患者。因为子宫腺肌病往往病灶弥漫并且与子宫正常肌肉组织界限不清,因此如何选择切除的方式以减少出血、残留并利于术后妊娠是一个很困惑的问题。不同学者有不同的方案,目前并没有一个统一的术式。

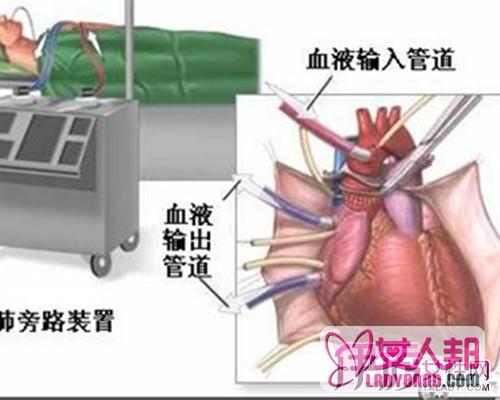

3.介入治疗

近年来,随着介入治疗技术的不断进步。选择性子宫动脉栓塞术也可以作为治疗子宫腺肌病的方案之一。其作用机制有:①异位子宫内膜坏死,分泌前列腺素减少,缓解痛经;②栓塞后子宫体变软,体积和宫腔内膜面积缩小,减少月经量;③子宫体积不断缩小和平滑肌收缩,阻断引起内膜异位的微小通道,降低复发率;④局部雌激素水平和受体数量下降;⑤在位内膜侧支循环的建立,可由基底层逐渐移行生长恢复功能。