祖国杂志社采访开国上将李聚奎之女李卫雨:功高德亦高 楷模昭后人

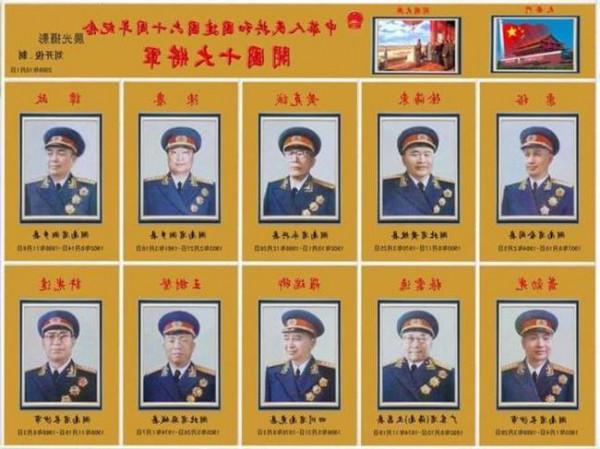

李聚奎(1904.12.31—1995.6.25),原名李新喜,湖南安化县兰田(今属涟源)西坪村人。中国共产党的优秀党员,久经考验的共产主义战士,无产阶级革命家、军事家、中国人民解放军优秀的政治工作领导者和后勤工作领导人,中国人民解放军高级将领。1958年被授予上将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

他是一位智勇双全的军事家、优秀的政治工作者,也是我军后勤工作的一位卓越领导人和军事院校领导者。作为参加平江起义的2500多名官兵中最后一位谢世的老人,他曾在枪口下抢回元帅彭德怀的一条命;强渡大渡河,在刘伯承、聂荣臻领导下,他与杨得志组织了十七勇士的渡河奋勇队;朝鲜战场上,他建起了“炸不断”的钢铁运输线,战后美军司令官们最想见的人就是这位“共军的后勤部长”;他是周恩来点将的共和国首任石油部部长……由于他一生做了很多领域的工作,有很多新的、开拓性的工作重担落在他的肩上,而频繁的调动往往使他在某项工作打好基础即将大发展时离开,所以他的老战友们说他是个“种树人”。

他就是被中央军委誉为“功高德亦高,楷模昭后人”的开国上将,被将军们称为开路先锋、骁勇战将和“种树人”的李聚奎。

带着对老一辈革命家的崇敬,《祖国》杂志记者采访了开国上将李聚奎之女李卫雨,听她为我们讲述父亲跌宕起伏的传奇人生。

“党叫我干什么,我就干什么”

1904年,李聚奎出生于湖南涟源一个贫穷的农民家庭,他曾读过一年私塾,却因交不起学费而辍学。从8岁开始务农的他,虽然每天拼命干活、辛勤劳作,但却不能改变贫困的家境。

相反,地主土豪不劳而获,却能坐享其成。其中原因,让他百思不得其解。

1926年,大革命的风暴席卷湖南,北伐军到了李聚奎的家乡,他开始听到一些有关革命的新鲜事。

北伐军在离他家乡不远的桥头河镇招兵,路旁高悬彩旗,贴满了“打倒帝国主义”、“打倒军阀”、“铲除封建势力”的标语,虽然这些宣传内容他并不完全懂,但让他耳目一新,强烈地吸引了他。从这个时候开始,他隐约感到这个社会是有可能改变的,而且从戎杀敌也许是改变积贫积弱最好的出路。

于是,他跟几个要好的小伙伴一商量,决定要出去闯一闯。就这样,几个人背着家人,晚上偷着跑走了。第二天天不亮,他们就跑到了桥头河镇,报名参加了北伐军。

报名时登记的人问他叫什么名字,他怕家里人找到部队当不成兵,就把自己的原名李新喜改作“李聚奎”,意喻汇聚在一起的星星中的一颗。从这一天起,李聚奎这个名字伴随他度过了七十年的军旅生涯。

“父亲所在的这支北伐军就是1928年彭德怀当团长的部队。

在这支部队里,他接触到了彭德怀、黄纯一等共产党员。虽然这些共产党员当时没有公开身份,但他们的所作所为和宣传的革命理念马上为父亲所接受,使他懂得了困惑他多年的问题,世道不平等不是几家几户的问题,而是整个社会的问题,整个阶级的问题。

只有团结起来共同奋斗,劳动者才能获得解放”,李卫雨说。

1928年7月22日,在蒋介石叛变革命,大肆屠杀共产党员和革命群众,革命处于低潮的时刻,李聚奎毅然参加了彭德怀、滕代远等领导的平江起义。

平江起义的成功使国民党非常震惊,为了把这支革命队伍消灭在萌芽状态,蒋介石调集了6个团向平江扑来。

在这个时期,李聚奎作为起义积极分子,被发展加入了共产党,成了起义后第一批被发展的党员。他在一次党小组会上坚定地说:“我这一辈子是跟党跟定了。党让我干什么,我就干什么!

”从此,无论多么艰难困苦,他都以自己的行动实践着对党的誓言。红五军在转战4个月后终于冲出了敌人的围堵,上了井冈山,与朱毛的红四军会师了。以后,这支部队成为我军的一支劲旅,沿革到现在就是威名远扬的38军112师334团。李聚奎也从这支部队开始,从一个最初为了改变自己和家庭命运而参军的贫苦农民,在革命的洪流中百炼成钢,成长为一名真正的无产阶级革命战士。

“我们不能只是藏,还要打”

1950年,抗美援朝战争打响了,这是我军第一次跨国作战,军需给养问题自然成为首要问题。为此,毛泽东指示要迅速成立朝鲜战争的后方保障供给基地,确定一位能担负重任的“粮草官”。

李聚奎成为最合适的人选。从l948年4月开始做后勤工作,李聚奎为解放战争中我军的后勤保障工作立下了不可磨灭的功绩。在抗美援朝的关键时刻,聂荣臻一下子就想起了李聚奎。由聂荣臻提名,毛泽东批准,任命李聚奎为东北军区后勤部部长,负责筹措抗美援朝物资,并送往前线。

在朝鲜战场,美国人的首要战术就是倚仗海空优势破坏我军的后勤供给线。在开始运送物资的前几天,由于我军既无制空权又无有效防空措施,400辆汽车3天就损失了一半。

为了防空,李聚奎推广了群众的创造,让部队在信号站的基础上,增设运输干线防空哨,工作原理就像古时候的烽火台和抗战时的消息树,专门监视敌机活动。

他还向彭德怀提出:“为了保证运输,应该对后方兵站加强防护,最好能配置高炮部队,我们不能只是藏,还要打。”彭总非常赞同,很快就作了部署。由于普遍建立防空哨所,点线结合,扭转了后方运输的被动局面。朝鲜北部的灯光能在3分钟内全部熄灭,好像有神经似的。

虽然敌人 “天上挂灯,路上撒钉,地下炸坑”,但始终没能破坏我们的钢铁运输线。毛泽东曾赞扬说:“在汽车路两旁用1万多人站岗,飞机来了就打信号枪,司机听到就躲着走,或者找个地方把汽车藏起来,汽车的损失由开始时的40%减少到百分之零点几。这是个奇迹!”

“工作安排我从来都是听组织的”

1955年7月,我国成立了石油工业部。建国初期,在帝国主义宣传的“中国贫油论”的影响下,中国石油工业应走什么路,把发展重点放在天然石油还是人造石油的问题亟待解决。当时我国的石油工业十分落后,不但产量很低,设备能力很小,而且天然石油的资源情况不明。

周恩来说:“要尽快地把石油工业搞上去,就要选一个部队的同志来做这件事,把我们军队的传统作风带过去,要像指挥打仗那样去指挥石油工业。

”他在军委报的3人名单中选定了李聚奎。

在石油部工作期间,李聚奎坚决落实毛泽东亲自面授的 “革命加拼命”的精神,在组建部机关的同时,带领干部、专家、工程技术人员奔赴大西北、大西南、大东北等地。

他们风餐露宿,艰苦奋斗,创建了克拉玛依油田,先后筹备、组建了松辽石油勘探局、华东石油勘探局和华北石油勘探处等,全面加强石油勘探和生产建设工作,为中国石油工业在更大规模上展开奠定了良好基础。

1957年“跃进风”吹来的前夕,在讨论第二年的生产指标时,国家经委希望石油工业部能在现有的基础上增加20%。而对石油的投资,计委一位副主任则要在1957年的基础上予以缩减。

石油工业是国民经济发展的薄弱环节,还要大幅度减少对石油工业的投资,石油工业部的同志意见很大,李聚奎也十分不理解。

不久,国家经委开会研究石油工业部1958年的生产指标时,上级征询李聚奎的意见:“1958年能不能搞到180万吨?” 李聚奎直率地说:“今年国家给我们的投资,大体仅维持在去年的水平上,明年还要减少。

人造油的资源不能增加,新的油田又没发现,明年的计划能维持今年150万吨的水平还要做很大努力,增加到180万吨是不可能的。”

一个与李聚奎平时关系很好的部长事后拍着他的肩膀说:“大家都在跃进,他说180万吨,你就说200万吨嘛;他说200万吨,你就说220万吨,鼓足干劲嘛。

” 李聚奎回答:“说了大话,到年底完不成任务怎么办?会挫伤干部职工的积极性,向上也不好交账,影响国家计划和全面安排。

”

1958年2月1日,第一届全国人大五次会议在北京举行。会议开幕前的一个晚上,李聚奎接到上级电话:“中央有个考虑,想调你回军队工作,到总后去当政委。你有什么意见?” 这个消息来得很突然,上面也没说为什么要这样调动,但几十年养成的习惯使李聚奎毫不犹豫地答复:“我没意见。

在个人的工作安排上,我从来都是听组织的。”对此,李聚奎的确没有什么意见。这么多年,只要是组织上的决定,他从来都是服从的。

“真金不怕火烧,不是真金烧掉更好”

人的本质最容易在逆境中体现。李聚奎晚年总结他的一生中有三次遭遇。第一次是1930年被打成“AB团”,枪放到面前也不说一句假话;第二次是长征中西路军失败,只身化装讨饭近两个月才找到党中央;第三次就是“文化大革命”。

三次都是差一点丢了性命,三次也都是在坚持真理、坚持实事求是,坚持对党、对革命事业无限忠诚的努力下走了过来。作为家中唯一的女儿,同时也是一名文革的亲历者,接受采访的李卫雨,在谈到父亲以坚定的理想信念面对逆境,用对国家、对人民的赤子之心经历磨难时,再次表达了对父亲这一代革命先辈们的崇敬之情。

1975年1月的一天,经历了文革动乱的李聚奎接到了参加四届人大会议的通知,开会前一天收到了总政送来的一套新军装和领章帽徽。

他终于又穿上了军装,戴上了领章帽徽。当时,他是个有49年军龄的老战士,但因文革,有9年不让他戴领章帽徽了。

那时他70岁,端端正正戴好的军帽下露出了两鬓白发。他对着镜子站了一会儿,眼里饱含着泪水。当时陪伴在身边的女儿说道:“爸爸,你穿上军装真威武,真有军人气概,应该高兴啊!”“是,是高兴,我又能做工作了。

”父亲的一句话,让女儿心里五味杂陈。

“他跟我想的不一样。我想的是多年的冤枉终于被纠正,挺自豪的;而父亲在第一时间里想到的还能为老百姓做事情,为党工作”,李卫雨说。

文革开始不久,李聚奎就受到了很大冲击。面对社会突然发生的一切,只有十六七岁的李卫雨很难理解如此之变化,感到很茫然。然而父亲的一句话使惊恐担心中的女儿一下子踏实了。父亲说:“真金不怕火烧,不是真金烧掉更好。

”这句话让女儿看到了父亲的心是坦荡的,这句话也成了她以后做人做事心里的一杆秤。

“文化大革命”中,李聚奎被林彪反党集团强加种种莫须有的罪名,非法关押、残酷迫害,而他对此进行了坚决斗争,表现出的是铮铮铁骨和赤子之心。

在那段艰难的岁月里,他承受的压力是现在的人很难想象的,但他始终坚持实事求是的原则,坚信我们的党一定能把问题查清楚。9年里,他甚至没有说过一句抱怨的话。这一次,他又凭着忠诚走出了逆境。比起黄金,他们这些老一辈革命家对党的忠诚和信念是无价的。