关于林黛玉的性欲问题

读书贵在联想,不联想就不能举一反三;读书贵在思考,不思考就不能闻一知十。举一反三、闻一知十,自然就能融会贯通,识见出牛背之上。

然而联想不能附会,思考不能穿凿,否则就不免强瓜皮以搭李皮、拉驴唇以就马嘴,把歪着舌头说话当成自出新裁,而且还要洋洋得意。

我读《红楼梦》研究中的文章,常常会看到这种栽赃陷害的手段。而有时也不禁佩服,因为他们做得确实很有趣。这些研究者尽管都自称对《红楼梦》欣赏得无以复加,佩服得无体投地,但实际上,他们都有一个共同的特点,那就是对《红楼梦》的文本坚决不相信。

他们坚决不相信那些构成《红楼梦》这本书的文字,而宁可相信一个叫做“脂砚斋”或“畸笏叟”的人在书眉上写的批语;他们坚决不承认《红楼梦》文本中交待的东西,却要自行创作一些情节强加在《红楼梦》的身上,自称这叫“探佚”;他们坚决不满足《红楼梦》文本的“表面意思”,而要读出行间字外、甚至纸张背面的意思,于是就有很多很有趣的创见。

比方“晴雯补裘”那一回,晴雯带病强撑着补一件珍贵无比的“孔雀裘”,贾宝玉关怀不已,坐卧不宁,两人折腾了一夜,“一时只听自鸣钟已敲了四下,刚刚补完”,这是很自然、也是很见匠心的描写,因为晴雯的心在孔雀裘那里,宝玉的心在晴雯那里,直到当当当当钟声响起,才发觉已是更深夜静。

依常人的读书能力,体悟到这里也就罢了,但偏有一班聪明的蠢货,偏要依脂批的提示,说这是避讳,要避开“寅时”的“寅”字,因为据说曹寅是曹雪芹的祖父。且不说《红楼梦》无论是程本系统也好,脂本系统也好,无论是甲戌本也好,庚辰本也好,从头到尾都不避讳“寅”字,只说依常情揆诸常理,谁曾见过如此迂曲的文笔!

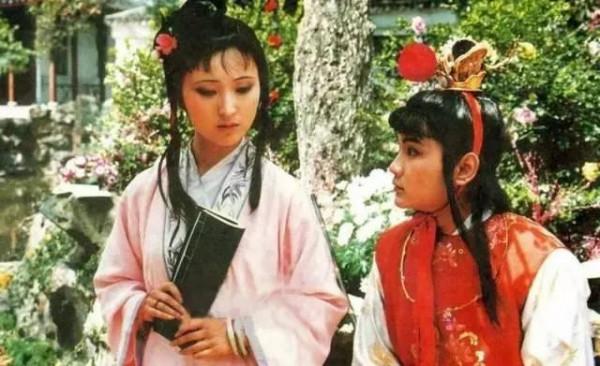

像这样的创见还不算稀奇,有一种说法才叫稀奇,有一位大侠说:林黛玉性欲比薛宝钗强,她挺想跟贾宝玉上床的。

他的理论源于第二十三回。第二十三回,林黛玉在梨香院墙角上听园内的优仱们唱戏,“只听唱道:‘则为你如花美眷,似水流年……’。林黛玉听了这两句,不觉心动神摇。 又听道‘你在幽闺自怜’等句,亦发如醉如痴,站立不住,便一蹲身坐在一块山子石上,细嚼‘如花美眷,似水流年’八个字的滋味。

忽又想起前日见古人诗中有‘水流花谢两无情’之句,再又有词中有‘流水落花春去也,天上人间’之句,又兼方才所见《西厢记》中‘花落水流红,闲愁万种’之句,都一时想起来,凑聚在一处。仔细忖度,不觉心痛神痴,眼中落泪。”

林黛玉身世畸零,人又多愁善感,所以听到“如花美眷,似水流年”、听到“幽闺自怜”这样的句子,一下子触着了心中的痛处,于是感慨无限,这样是人之常情。《红楼梦》的作者为了让读者更准确地理解林黛玉此时心中的况味,特地不厌其烦,引诗(“水流花谢两无情”见崔涂《旅怀》)、引词(“流水落花春去也,天上人间”见李煜《浪淘沙》)、引曲(“花落水流红,闲愁万种”见《西厢记》第一本《楔子》),反复比对。诗词曲互参互证,则林黛玉心中的情感昭然可见,那即是一位恋爱中的少女的人生感伤。依常情揆诸常理,对于这一处并不复杂的文字的理解,应该没有什么不同。

然而,聪明而敏捷的人的思路,永远是远超乎常人的。他不相信《红楼梦》的文本,他另有功夫要下。“如花美眷,似水流年”是《牡丹亭》中的唱词,那就翻出《牡丹亭》来看,一看可不得了,原来的男主人公唱完了“如花美眷,似水流年”之后不久,就拉着小姐到园中大石头后边宽衣解带去了!于是,我们的这位大侠就宣布,林黛玉“心痛神痴,眼中落泪”,那并不是因为身世的感伤,而是她想和贾宝玉脱裤子上床呢!

对于这种“奋力拼搏,努力胡说”的主儿,我们要和他辩论那就是上当了。我们只要问一个问题:就在这一回中,就在这一段描写之后一点点,林黛玉还骂过贾宝玉一句话:“呸,原来是‘苗而不秀’,是个银样镴枪头!”这一句也是有出典的,出自《西厢记》第四本第二折,是红娘嘲笑张生“办”了莺莺却又害怕的,莫非这林黛玉是在嘲弄贾宝玉,激他大胆大胆再大胆,今天晚上就到潇湘馆去和她“哩也啵哩也啰”么?

bsp:我们再问一句,《红楼梦》中曾不止一次把林黛玉比做赵飞燕、把薛宝钗比做杨玉环,这杨、赵两位,生活作风都是有些问题的,莫非薛、林二位,后来都和别人私通因而死于非命么?

有人把读书当作职业,他们读书的目的上,牢牢地捆着名缰得锁,这种人是可厌的;有人把读书当事业,一心要创造些惊人之见,把别人吓一大跳,这种人是一样可怜的。大不了这么一本书,何苦如此折腾呢?