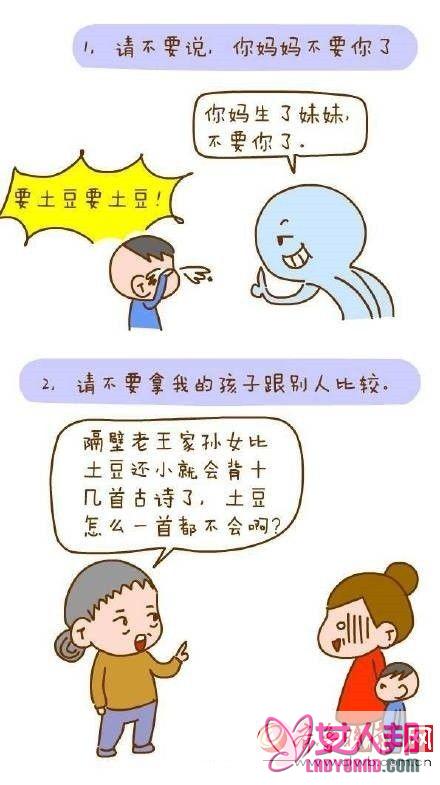

中国式的“逗”孩子

用别人害怕的东西来试探,并美其名曰“逗”,这似乎是许多中国人的特质。带孩子四处行走的时候,常常遇到许多这样的场景。

一座公园,孩子在玩球。

晨练的几位老奶奶笑眯眯地看了半天,气氛颇融洽。然而,她们开口第一句话,不是对孩子说的你好,而是热情过度地跑过来,“哟,跟我回我的家去吧,怎么样?”

一家书店,没几个客人。

店员在百无聊赖中看到孩子,似乎如获至宝。“你留下来吧,让你爷爷奶奶走吧。”“看,我们这里有饭吃,有桌子给你当床睡。”

一辆房车。停在宾馆门口。

孩子很好奇地上去看,还问,“这是什么?”我正欲回答,主人先乐呵呵地说:“这儿有床,你就睡在这儿吧。不走了!叫你妈妈下车去,你就留在这儿了。”

一节车厢。我们去餐车吃饭。

年青的男女列车员正闲着没事,二话不说,其中一位男列车员,哈哈大笑着把孩子抱起来,还热情地嚷嚷:“抱走啰!跟我走啰。”

这几次,家中的老人都毫不考虑地在旁帮腔,一起笑眯眯地说:“好啊,跟他走吧。”“好啊,留在这儿吧。”“好啊,住这个奶奶家,怎么样?”

这几次,孩子最后都被老人批评,干嘛要哭? 他们这是爱你啊!

然而,我为孩子鸣不平。设身处地为孩子想想,他们不习惯谎言的世界,他们自己也并没有说谎的习惯,可是,却偏要让他们以为这个世界上有那么多善意的谎言,偏要让他们被谎言笼罩!孩子若习惯了谎言,习惯将试探性的“逗”式谎言当爱,今后,他又怎么会有勇气戳穿谎言,寻找真理?习惯于表面上要逗孩子,实质上想要把孩子从父母身边夺走的陌生人,难道要孩子去爱这样的人?

尤其父母不应去响应陌生人的“逗”式号召。试想,父母亲人都是孩子最信赖的人,平常孩子是言听计从的。而离开父母,设若这孩子真的爱父母的话,在他听来,这是多么大的阴谋啊,可是,竟然因为陌生人的一句话,父母或亲人而成了这天大阴谋的同谋,孩子心目中的父母形象又能高大多久呢?诚如有些家长,叫孩子分享,等到孩子真的分享食物,送到嘴边,却又不吃不吃地推脱。久而久之,孩子会将分享当儿戏。类似这样拿孩子真诚的爱当儿戏,等到父母真正需要爱的时候,又拿孝顺当教条,这样的教育实在是非常之矛盾。

更有意思的是,这些人“逗”的对象一律是孩子,而不会去用这种语气面对大人。但我觉得,如果要培养孩子拥有独立的人格,就必须以独立的人格来对待他。比如,父母的衣帽食物与孩子分享,孩子自然也同样愿意将自己的玩具与小朋友们分享;父母说话之中带个请字,而不是总是命令,孩子自然也会同样彬彬有礼;父母会给孩子以选择权,选择用大碗或是小碗、红色或是蓝色,那么,他会得到尊重,能够配合父母做好许多事情。

自信的孩子,有自我意识的孩子比较能够独立处事,而这种自信是在一种互不隐瞒、互相尊重的家庭环境中培养出来的。如果父母亲人想要孩子次次通过“逗”式测试,以此来测试孩子对自己的爱,那么实际上是对家庭之爱、伦理之情的极端不自信。试想,如果一个孩子总被人测试要与父母分离,他连爱都觉得不稳定,更哪里来的自信呢?试想,如果一个孩子的亲人不确定孩子是否爱自己,偏偏需要陌生人的“逗”来引出孩子的坚定,那么这个家庭的爱难道真的稳固吗?

所以,我反对中国式的“逗”。事后,我对孩子讲明我的爱,告诉他坚决不听信陌生人的话,告诉他我的爱坚定无比,我也告诉老人,请他们不再附和陌生人的话。

最近一次,在自然博物馆里,一位老爷爷同样使用了“到我家住”的中国式“逗”式招呼法,孩子先是脸色一变,然后他向我抱怨了一句不满,最后走过来拥抱我,说:“我跟妈妈住。”这次取得了成功,也取得了老爷爷的微笑。孩子因而向我微微一笑。我希望,这一笑中包含的自信,能够在今后的岁月中得到延展。