审判蒯大富 评判韩爱晶的《清华蒯大富》

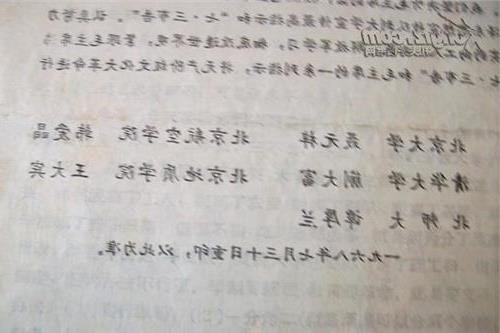

四月下旬,我在母校清华大学参加我们汽车专业1966届同学毕业45周年结集。四月二十九日我在北京碰到了蒯大富,他送我一本韩爱晶撰写的文革写记实著作《清华蒯大富》,四月三十日,我乘火车从北京回广州,在火车上我认真地读完了韩爱晶的这本酝酿了45年之久的文革记实著作。出于历史的责任感,今天我通过“清华校友网”公开发表我对韩爱晶撰写的《清华蒯大富》的评判。

我第一次认识韩爱晶,不是在韩爱晶当红卫兵领袖的时候,而是韩爱晶作为一名政治犯被共和国的监狱拘留审查的时候。

在打倒“四人帮”不久的1977年夏天,我因为在京公开贴大字报通过批判“人民日报”的有关文章,捍卫毛泽东在文革中关于“资产阶级就在共产党内”的重要理论,因而被当局打成干扰揭批“四人帮”的反革命,关押在北京市半步桥监狱。

这一押,就是三十个月。由于当局实在查不出我在政治上和组织上与“四人帮”有什么亲缘关系,所以只能认定当时我仍然坚持毛泽东关于“资产阶级就在共产党内”的理论,是思想问题,而不是当时中央不能容忍的政治问题,最终予以平反。

我在北京市半步桥监狱关押的近三年当中的有一天,不知道什么原因,半步桥监狱的“米”字楼的在押犯,被分批转移到半步桥监狱的“K”字楼去,因此相互之间有缘的不同号的政治犯才得以见面。当时,我因为个人生活某种可能的变迁,家里给我送来的衣服特别多,因此我在换号转移时的衣服包裹特别大,而正当我在“米”字楼的走廊上为自己的大包裹发愁时,突然一个个头比我高的犯人自动帮我抗起了大包裹,并拉着我的手说:“周泉缨,我是韩爱晶呀!

”。我转过头一看旁边瘦长的自称韩爱晶的犯人,似信非信地意识到,面前的韩爱晶的个子比我高一些,而且长相也很质朴。改革开放以后,我在深圳通过蒯大富又碰上了韩爱晶,到那时我才得以验证,当年半步桥监狱里向我自报是“韩爱晶”的犯人,是真实的红卫兵领袖韩爱晶,而不是假冒的红卫兵领袖韩爱晶。

正因为我与韩爱晶在半步桥监狱里有上述这么一段特殊的因缘,所以我后来在送书给韩爱晶签字时,称韩爱晶为“难友”。不过,韩爱晶对于我称他为“难友”不以为然,他在一次手机短信里纠正我对他的“难友”之称呼,认为我只是他的一个“狱友”而不是“难友”。为此,我的清华414派朋友,将我自称是韩爱晶为“难友”之举,与我当年主动给蒯大富六十大寿祝词一样,是“用自己的热脸孔,贴人家的冷屁股”。

不过,我这个人阿Q精神超强。当年在文革中江青因为我公开反对陈伯达而骂我是“小丑”,开始时我心里也很不高兴,但当我知道“小丑”是舞台演员临场的指导权威时,我就情不自禁地认定江青骂我“小丑”是一种“天命”之使然。至于,“用热脸孔,贴冷屁股”,我早就不认为这是什么不雅之举,因为只有当长辈的,才有福份用自己的热脸孔去贴可爱的孩子的冷屁股。

所以,我认为佛教讲“万法随缘”是有道理的,因为人与人之间的因缘关系是不可抗拒的,当我们面对任何一种缘分时,都应该随遇而安、善待缘分。而我称韩爱晶为“难友”,在政治上是非常确切的,因为我与韩爱晶实质上都是为了毛泽东关于“资产阶级就在共产党内”的文革理论坐的牢,至于我与韩爱晶坐牢的最终结果不同,那只是我、韩爱晶与邓小平、江青之间的因缘不同的缘故。

由此可见,我与韩爱晶根本无需要按照我们与邓小平、江青的不同的因缘关系,去对待我们与毛泽东之间的因缘关系以及我们自己之间的因缘关系。

按照上述这个道理,今天我愿意通过互联网、面对所有的网友、明确地讲:韩爱晶不仅是我周泉缨文革中千真万确的难友,而且也是我周泉缨文革中的不折不扣的414派友。换言之,韩爱晶的文革思想和文革实践,说明韩爱晶原则上不是清华大学文革中蒯大富领导的团派式的造反派,而是清华大学文革414派式的造反派。

或者,按照我创生的“统一论哲学思想”的说法,韩爱晶在文革中决不是无产阶级革命派,而是不自觉的知识阶级革命派,因为韩爱晶的思想体系属于周恩来体系,而不属于毛泽东体系,虽然从情感上讲,文革中的韩爱晶是蒯大富的好朋友,而我这个414派头头则是蒯大富的死敌。

实际上,韩爱晶的《清华蒯大富》本身已经证明,如果文革中的韩爱晶不是类似我们414派式的造反派,那么文革中的北京航空学院,就不可能顺利实现大联合和成立革命委员会,韩爱晶这个在反对刘少奇斗争中没有特殊贡献的红卫兵头头,也不可能成为毛泽东特别关注的红卫兵领袖之一。

关于这一切,如果网友们不信,可以自己去阅读和品味韩爱晶酝酿了45年之久、终于撰写成功的文革记实著作《清华蒯大富》。