朱元璋如何定工资:明朝的官员待遇

海瑞的家庭生活说明,不能简单地把海瑞的穷归因于俸禄的微薄。同样,在考查明代官员贪污的原因的时候,也不能简单地把他们的贪污归因于“薄俸”(低工资)制度。如果你认为高薪才能养廉,那你就必须回答这样的问题:什么样的工资标准才算高?高到什么程度才能保证官员不贪污?

安葬明代的俸禄标准是朱元璋时代确定下来的。问题在于,朱元璋在制定工资标准的时候,难道会不给他手下的官员基本的生活费?这不合情理,显然也是不可能的。朱元璋认为,他给官员的工资是够他们养家糊口的。

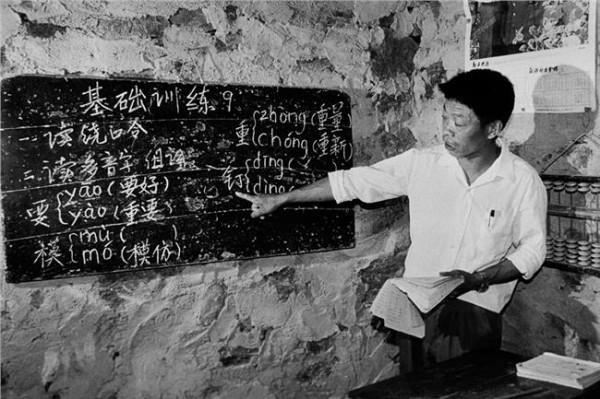

朱元璋出身底层,完全了解下层百姓生活的艰苦。洪武二十五年(1392)八月他颁布了一份反腐教材,名为《醒贪简要录》,教材里面详细地计算官员所得的俸米如果折合成稻谷是多少、按照平均亩产折算需要多少亩地、农民耕种这些地需要花费多少劳力等等,希望通过“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”式的忆苦思甜教育来唤醒官吏们的良心。

《醒贪简要录》历史上不知道是否有单行本传下来,在明代流传颇广的百科全书(当时的类书)《三台万用正宗》里面能够看到一些内容,这些内容记载的是正一品官员俸禄的算法。正一品官员的俸禄是每月支米87石,一年1044石。折算成稻谷,需要2620石(稻谷辗成米有较大损耗,从这里提供的数字看出米率只有40%)。要生产2620石的稻谷,需要用田873亩。种田需要耕牛,按一头牛耕地50亩计算,需用牛17头。田间劳作方面的人力花费,按一个人种田15亩(书中误刻为50亩)计算,需要57个人耕种。收割之后,农夫挑一担(未脱粒的)稻禾只能出4斗稻谷,所以需要6550挑(书中误刻为6050挑)。如果从田里把稻禾挑到打谷场是一里路,再回去挑也要走一里路,来回就是2里,这样算下来为了挑担就得走13100里。

因此,正一品官员俸禄每月87石米,看起来似乎不多,但为了这份俸禄老百姓却不知要花费多少劳力和辛苦。光是挑担就是一个万里长征的路程,你能说这不辛苦?“如此筋骨劳苦,方得许多粮米”,朱元璋反问:“你们这些当官的拿着朝廷的优厚俸禄还不满足,不肯为老百姓造福,一味贪污腐败,破坏朝廷法度,那么到时候被杀头抄家,还能怨别人吗?”

反腐教材的算法让人触目惊心,但是似乎也没起到多少效用。在制定和颁布《醒贪简要录》之前,朱元璋对大臣们说过一番语重心长的话:“四民之中,士最为贵,农最为劳。士之最贵者何?读圣贤之书,明圣贤之道,出为君用,坐享天禄。农之最劳者何?当春之时,鸡鸣而起,驱牛秉耒而耕;及苗既种,又须耘耨,炎天赤日,形体憔悴;及至秋成,输官之外,所余能几?一或水旱虫蝗,则举家皇皇无所望矣。今居官者,不念吾民之艰,至有剥刻而虐害之,无仁心甚矣。”(余继登《皇明典故纪闻》卷五)在《醒贪简要录》中,朱元璋又拿坐办公室的人员和“披坚执锐,卧雪眠霜,不胜劳苦”而每月只有一石米工资的士兵,以及没有时间耕种自己的土地,“如此艰难,犹且趋事赴功,不敢有违”的驿站人户做对比,指出“各衙门吏员止是书写,夏坐凉房,冬居暖室,比当军、当站的十分安闲”,如此“心尚不足,仍复贪赃坏法,百般害民”,朱元璋觉得他实在不了解这些坐坐办公室而享用朝廷俸禄的官吏们还有没有一点体恤百姓的良心。

这么看来,朱元璋当时制定的官吏俸禄标准也是有他合理的依据的,不能说是违背人情事理,对官吏要求太过苛刻。朱元璋认为官员“若将所得俸禄养家,尽自有余”。以七品县令的工资标准而言,月薪是7.5石大米,一个成人的月需米量不过3斗,7.5石大米是25个人的口粮,你说它低了,那么要多少才算高呢?县令年薪90石米,与正一品高官相比,只值其年薪的1/12,与其月薪87石米差不多。但按照《醒贪简要录》的算法,也需要70多亩地、5个农民专门为之生产,光是挑那些稻禾就需要走1000多里地。而生产这些米的农民“炎天赤日,形体憔悴”的辛苦更不用说。

明代及以后的人认为明代官员俸禄低得留谱,连著名思想家顾炎武都感叹“自古官俸之薄,未有如此者”(《日知录》卷十二),除了主观方面从士大夫的立场出发之外,还有这个俸禄标准执行不到位等各方面的客观原因。俸禄标准虽然以米石来计算,但发放时却没有全支本色米石,而是执行了“钞俸折色”的政策。“钞俸折色”实际上使官员的薪水打了折扣,特别是在中央财政紧张的时候,七折八扣的结果是官员工资大大缩水。

以海瑞在淳安任上为例,年薪如果全支本色,那么90石米按时价每石0.7两银子计算会有63两,而实际上海瑞领到的是12石大米、27.49两银子和360贯钞。钞已经很不值钱,嘉靖七年(1528)官定的钞银比价是钞每贯值银0.009两,到了嘉靖四十五年,一贯钞仅值银0.0002两。如果以钞每贯值银0.009两来计算,360贯钞值3.24两银子,按市价可以买到4.6石米;如果以钞每贯值银0.0002两来计算,360贯钞仅值银0.072两,只能买到0.1石米,几乎可以忽略不计。海瑞在淳安的嘉靖三十七年,我们从优计算,就当这360贯钞可以买2石米,这样算下来总共得到的大概也只有53石米或37两银子,还不到全支本色薪水的60%。这就是说,工资至少缩水了四成。本来可以养活10个人的工资现在只能养活6个人了。这是一个方面。另一方面则是薪酬标准不变而物价增高受到的影响。

一般来说,帝国前期物价水平比较低,银子的购买力比较强。但随着时间的推移,经济发展,人口增长,物价上涨,货币贬值,同样的工资,实际购买力已大大降低。这是官吏工资缩水的另一个表现。以米价为例,明前期的宣德、正统年间一两银子可买4石米(《明史》卷七十八),而中期一石米值银五钱是“江南之平价”,海瑞生活的嘉靖、万历时期米价是每石六七钱银子光景。到了明末,崇祯五年(1632)上海的米价还是一两银子一石,到了崇祯十二三年,已经涨到一两八九钱才能买一石米。(叶梦珠《阅世编》卷七)至于到了崇祯末年一石米需要十几两银子,那属于非常状况,不能用正常情况来讨论。银子购买力降低了,而薪酬标准没有相应调高,同样的薪水大大缩水。

一方面是“钞俸折色”,一方面是物价上涨,而薪酬还是两百年前的老标准,万历时代的帝国官员叫穷可以说是情有可原。但是,要说这工资是穷得没法过日子,或者是工资低而导致贪污腐败,却还是要慎重一些。要知道,官员的穷,是不同于老百姓的穷的,相对于他们庞大的家口和喜欢娶年轻漂亮女人为妾的兴趣,无论多少工资都是不够的。因此,迫使官员寻求法定工资之外的钱财的,首先是中国传统社会的家庭制度。