陈素真与常香玉矛盾 赵峥:我与陈素真(一) 赵铮/文

亮按:赵铮老师,我十分敬佩。她一生坎坷,命运多蹇。然而,老人一身正气,铁骨铮铮金玉声。她不向困难低头,不向命运低头,不向逆境低头,不向恶势力低头,不向歪风邪气低头,不为五斗米折腰,任何时候都自敬自强。尤其是她敢于讲真话,为艺术舍得一切。

女中丈夫、巾帼须眉是她的写照。“露着肚脐露着腿,那是艺术吗?男歌手唱得吃奶的劲都使出来了,那是音乐吗?我不知道那些当爹当娘的眼睛是否都瞎了!”“一二十岁的人,就能上中央电视台的《艺术人生》,二十多岁的人自己还没有迷瞪过来,能谈人生吗?”振聋发聩的话语犹在耳边回响,老人已驾鹤西去快两年了。

赵先生是河南曲艺泰斗。她对戏曲艺术也有深厚造诣。陈素真、阎立品、桑振君、张新芳、申凤梅、汴京三王、高兴旺等名家都是她的好友。她为人正直,敢做敢当。“你再红,红得发紫,你的缺点还是缺点,我非说不中。不说觉得对不起她。

”特整理赵老的回忆录《我与陈素真》一节,缅怀赵老,缅怀陈老。巧的是,二位大家结缘正是在河南省第一届戏曲观摩演出大会上。如今,文仍在,人俱去。相信在天国,赵老和陈老还在亲热地谈艺术,谈人生……

赵铮先生

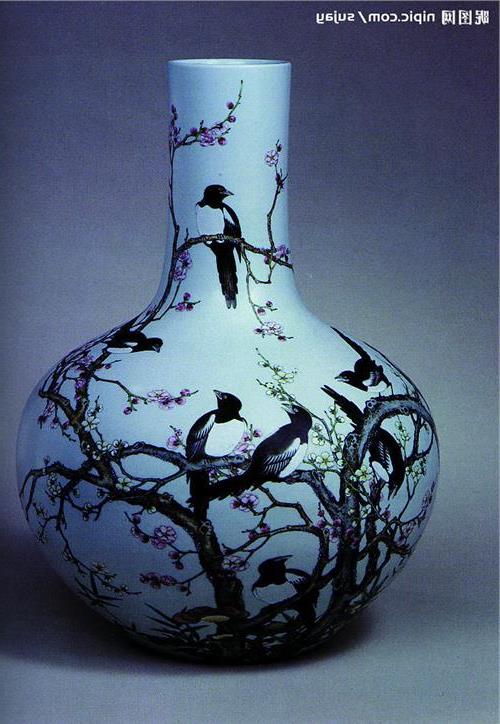

当我上小学的时候陈素真就红起来了,陈素真小名狗妞,狗妞的《三上轿》、王四少的《对绣鞋》火得不得了。后来樊戏一出来,陈素真红得发紫。记得寺后街美容照相馆门前,陈素真的剧照有一人高,身穿黑披,头饰银包,还有一缕甩发。豫剧没有那种装饰,完全是京剧的扮相,讲究得很。

陈素真解放前剧照

我是怎么会想起来要写回忆录的呢?一个最重要的诱因是,上个世纪90年代初,我看到了豫剧大师陈素真写的《情系舞台——陈素真回忆录》。她的经历让我震惊,也使我明白了个人的历史同样有认识时代和人的意义。

陈素真回忆录

我与陈素真 赵铮/文

1956年秋季,省里举行首届戏曲会演,我被调到大会上作服务工作。冯纪汉副局长亲授任务:“主要是协调陈素真与常香玉、崔兰田她们三个的关系,有问题及时反映,不要惹出了矛盾。”带着这样的任务,我开始了接触陈素真。

她住在河南人民剧院对过的旅社里,给我的第一印象是她很简朴,短发布衣,人也爽快,因为都是开封出来的人,又知道我是教地方戏曲课的教师出身,豫剧、京剧还都懂点、唱点,还会唱坠子,不是个“白脖”干部,所以她对我非常亲切,直呼我铮妹,我也不客气地称她大姐。

我记得兰田去看过她,表面上看她们没什么矛盾,彼此呼姐唤妹。兰田很爽直,戏也唱得好,我很喜欢她的唱腔,幽婉、抒情、吐字真切,还没见她这个人时我就学过她的唱腔。在学校教书时我演的《思凡》就吸收了不少崔派的唱味。

这次见面更是亲热,她向陈素真介绍我说:“铮姐可不是凡人儿,她学我学得可像了!”转脸对我说:“你唱一段叫她听听。”于是我毫不拘束地唱了起来:“九尽春回杏花开,鸿雁飞去紫雁来。”《桃花庵》的二八板开头两句,让陈素真笑得不得了,连说:“真像,真像!

你这洋学生咋学会了唱这些戏,还会唱坠子?”我笑着回答道:“要说这跟你也有关系。”她不解的问:“咋跟我有关系?”我笑着告诉她:“我上小学一二年级的时候就学你唱的《三上轿》,那时候有话匣子(留声机)、无线电(收音机),加上戏园子里又看又听,就会了。

我背书包上学出了大门就踢个小砖头蛋儿,一边踢一边唱,一直踢到学校门口,放学回来又踢着它,还是边踢边唱,踢到家门口,还没唱过瘾,就跟小伙伴们在我家门楼下比着唱,一直到大人叫吃饭了这才煞戏。

”陈听得很认真:“你现在还能记得吗?”“记得!”于是我随口唱了起来:“我哭了声我的婆母娘,再叫声我的老婆婆,把儿的言共语细向娘来学,你没有儿子别留我,留来留去两耽搁。

常言说壶中无酒客难坐,那沙滩没有水怎能养鹅,你今日若想留住我,来来来来来、走走走走走到新坟把你儿来哭活,大哭三声若哭活了,我的娘啊娘啊,看哪个小辈敢来娶我!”陈素真笑得前仰后合,连说:“你咋恁好的记性,学的还真是那个味儿。”从此我们之间的感情又近了一步。

现在回忆起来,那些词不一定全对,腔也不尽然很像,但是“陈味儿”还是有的。我们坦诚相处,她连家务事也不避我。有一天下午我们正在拉家常,突然进来一个三十多岁的男人,油头粉面,操着一口京腔,一进门便向我笑嘻嘻的点头打招呼,陈素真却不给我介绍,面色很不好看。

我正纳闷这是何许人呀,陈素真脸拉好长说:“你又来弄啥?又花完了不是,没心没肺不争气的东西!”说话间又拿出钱给了那人。陈的语气像大人训孩子一样,那人仍笑眯眯地拿了钱向我点头告别,我也不好意思问这人是谁,弄得去也不是,留也不是。

陈素真叹口气说:“咱是老乡,都是开封出来的,大妹妹你是个好人,我也不怕你笑话,他叫赵玉麟,京戏唱文武小生的,天津人,在兰州演出时他们团困在那啦,我那时正缺配角,知道他功夫好,京剧改豫剧没啥问题,就让他给我配戏。

后来我们结婚了,谁知这人不争气,因为他我落下不少闲话!唉,我这一辈子呀!……”我听了,不知对她说什么好。陈又接着说:“他花钱吧那就不说了,每月还得往天津给他家寄钱。

我这个人不在乎钱,只要人正经干事儿,他不正干哪!”我这个直脾气有点按捺不住了,随口说道:“大姐,你何必呢,像他这种不走正路的人指靠不住,干脆离了算啦!”“我也正有这打算。今天是你在这儿,要是别人在这儿见了这一出,还不知把我编排成啥样呢!”这以后我和陈素真就结下了友谊。

1957年陈素真以省人大代表的身份向党提意见,被划为“右派”,在省府礼堂开大会批判她。我记得有很多人,她在台上站着,只许听,不许她发言。有人在发言中说:“你陈素真是老戏霸,你还以为是谢瑶环为民请命呢!你以人大代表的身份到黄河北调查,实际上是煽动群众对党不满,你这是反革命反党的行为……”我听不进去这些批判言辞,同时联想到自己也在省政协会上向文化主管部门提过重戏轻曲的意见,莫非我也会是右派吗?不是党让群众提意见帮助整党吗?怎么又成反党了呢?我大惑不解。

1958年秋我也被划上了“右派”,从此我和陈素真再没有见过面,只听说她在天津,生活过得不好。

1961年,我被摘了“右派”帽,调到郑州市曲艺团。听说陈素真要到郑州演出,就在大石桥的露天剧场。我当时住在露天剧场北边的楼上,可以说近在咫尺,可我没有去看她。她的演出轰动场面我倒是见了,三天的票一个上午就卖完了。

三天的戏是《柳绿云》、《三拂袖》、《叶含嫣》,戏我都看了,露天剧场挤满了人,掌声不断,她的扮相、身段、做戏不减当年,只是声音差了些,而祥符调的韵味还是那么纯真、清雅、玲珑俏丽。演出结束多天后,群众仍然称赞不绝。她这次的郑州演出,应该说是观众给了她一个政治上、艺术上自然公允的平反。

接下来就到“文革”了,像我们这些划过“右派”的人,自然是在劫难逃。听说她在天津也是一样挨批斗,她有个儿子因受株连受不了卧轨自杀了,听到这个消息,我十分为她痛心。