廖承志之子女 廖承志之女 别梦依稀

岁月悠悠,屈指算来,父亲1983年乘鹤仙去,至今已23年了。

23年!寒来暑往,花开花落。不论时光如何飞逝,父亲品行中许多闪光点滴,却永远如同一朵朵充满爱意的耀眼小花,缀满了我们家庭生活的每一部分,缀满了那些令人难忘的岁月。最孝的儿子

我小时候就知道,父亲极为孝敬祖母何香凝。

父亲是祖母惟一的儿子,母子连心实属人性本然,但祖母对父亲的疼爱似乎超过了一般。这无疑是由于祖母在祖父廖仲恺1925年不幸遇害逝世后,战胜人生诸多艰难,独自含辛茹苦将一双儿女带大,故而对子女既有殷切期望又怀深切爱怜。

1933年,父亲在上海被捕入狱。祖母得知消息后,带着一把椅子去找当时的上海市市长吴铁城,要他放了父亲,声言:“你不放他,我就坐在这里等着。”吴铁城只好“请示”蒋介石后释放了父亲。为惟一的儿子,祖母不顾一切,毅然挺身而出,四处奔走,请宋庆龄、柳亚子、经亨颐等著名人士联名做担保。这次营救还连带成就了我父母的姻缘。后来,经亨颐成了我的外祖父,外祖父为廖承志成了他的女婿而感到欣慰。

父亲每天一早一晚、出门前和归来后,一定先去看看祖母,多少年来,从无懈怠。如果祖母正在作画,他就磨墨、调色、铺纸。有时还在祖母的山水画上补一两个“公仔”(粤语,人物),使画面立即充满意趣与生机。父亲画的“公仔”很夸张,手指、脚趾似都过长,大拇指过于上翘,但却十分传神,常使祖母乐呵呵地赞赏不已。

每每这时,祖母脸上的皱纹舒展得浅了、淡了。如果祖母没有作画,父亲就与她闲谈趣事或家庭生活琐事,祖母常听得津津有味。每每这时,她那双望着父亲的眼睛显得格外满足与慈爱,谁看到都会感动。

祖母尽管年事已高,但她每天早晨必炖一碗浓浓的红枣汤给父亲喝,说这对身体有益。父亲则总在祖母眼前一饮而尽。每当祖母接过空碗,都感到无限欣慰。这时,他们两人黑白相间的鬓发,在一缕明亮的阳光照耀下闪出华彩。这是我从小常见的“母子情深图”。

祖母有许许多多顶帽子,黑色丝绒帽子的顶上镶有一椭圆形红色或绿色的装饰。这些帽子都是父亲远赴瑞典、芬兰等国参加世界和平理事会时特为祖母选购的。那些年许多人出国归来时带回的都是各类免税电器,大约很少有人像父亲这样。父亲回来后,常常亲自给祖母戴上帽子,还拿一面镜子让祖母照照,看满意不满意。祖母总是不住地点头,表示非常满意。

1967年秋,“四人帮”以莫须有的罪名把父亲隔离审查。父亲临离开家时,到祖母房内告诉她:“我要出国一段时间,大概不能给您写信。您不要惦记我,您自己要多多保重……”祖母虽然不出门,但她每天必认真看报,对外面的事不敢说了如指掌,可大致情况心中有数。

听了父亲的话,她沉思片刻,缓慢地问:“什么时候走?”“很快就走。”祖母的目光刹那间黯淡下来,但很快又恢复了惯常的神态。据母亲说,祖母在这之后,只有很少的几次提起父亲。

父亲被“监管”长达3年,对祖母来说这是多么漫长的岁月啊!老人家只是每天更认真的看报,看一会儿,放下,朝房门望望。有人来看望她时,她的神态一如往常,绝不提起父亲。看来,祖母心里十分明白父亲发生了什么事,只是不愿捅破这一层“窗户纸”。这对一个爱子如命的年届90的老人来说,是多么的不容易啊!我想,正因为祖母一生经历了重大坎坷,思想深邃,心如明镜,才处变不惊,坚忍镇定。

父亲终于在1970年秋的一天从“国外”回来了。他进家门后,赶快洗澡,并换上一身中山装,俨然刚从国外回来,然后像往时那样匆忙进了祖母的房间。这次惟一不同的是,没给祖母带来任何小礼物。

祖母见到父亲居然也像往时他出国回来一样,大约她每一天都在盼望着这一刻,或说,这一刻早在她的预料之中,所以,她并不惊讶,亦无半点悲戚,只是立即伸出双手。祖母8旬以后,耳朵渐聋,又不喜欢戴助听器,父亲与她说话都是把嘴凑在她的耳边。

可是这次父亲“出国”回来,只用一般的声音说“妈妈,我回来了”,祖母却听到了,双眼泪光一闪,母子俩双手紧紧地握在一起……他们没提一句“出国”的事,不像往时,父亲要给祖母介绍好一阵外面的情况。

第二天,父亲拿出他在“监管地”思念祖母时画的祖母肖像,画中人的神态惟妙惟肖。这也可见,祖母该是怎样地被我父亲深挚地爱着,祖母在父亲心中的分量是无法估量的。

1972年9月1日,95岁的祖母在北京逝世。入殓那天,父亲在祖母的额上轻轻一吻,仿佛祖母在安睡,不愿惊扰她。盖棺时——当时周总理特许祖母不火葬,父亲立即转身走开。我十分不理解父亲何以不再看一眼即将永别的祖母。敲击棺钉的声音在停放灵柩的大厅发出轰然巨响,父亲那泪水横流的脸一下子扭曲变样了。瞬间,我明白了,他是受不了那令人心痛的声响。那一声声锤打,无疑都落在了父亲的心上。

多年之后,影片《周恩来》的导演丁荫楠曾问我:开国大典时父亲背祖母上天安门的传闻是否属实?我虽不能断言此为误传(天安门城楼当时应有电梯吧?即使没有,祖母身边有服务员,似不必由我父亲背),但由此可见,父亲之孝,早有口碑。

最贤良的丈夫

父亲与母亲伉俪情深,我从小就有感觉,几十年里我从未见过他们有任何的隔阂与不睦,为此既感到无限幸福,又常常感慨良多。

父亲对母亲疼爱有加,甚至有时不大像是对妻子,更像是对心爱的女儿。有时母亲躺在床上,父亲坐在床边,静静地看着她,微微地笑着,轻轻地哄着,慢慢地拍着。那令人为之心颤的缠绵情意,难以言喻。母亲略有不适,父亲得知后,总是立即用一双怒目先向我“兴师问罪”(因我陪伴母亲最多),那眼神与平时的诙谐有趣迥异,在我的记忆里是不可磨灭的。

最令我刻骨铭心的是,一日深夜,母亲如厕时跌倒,父亲闻声急忙赶去,拼着全身气力,“战地救护”般搀起母亲,送母亲回房。具体情形尽管我们谁都不曾目睹,后来提起时父亲亦只淡淡一笑:“天晓得你们怎么都睡得像只猪!

”我却能真真切切地想见他是怎样吃力地搀起母亲,怎样生怕稍稍弄痛了她而小心翼翼地半背半抱,一步一喘地送母亲回房的。父亲那年72岁,历三次心肌梗塞劫后余生,又做过心脏搭桥大手术,但他全然不顾自己是重病之人。

母亲失眠由来已久,每天借助药物方能入睡,药力未过时全身绵软,其沉重可想而知,年迈的父亲居然能将母亲背起,岂不奇哉!我很自然地想起了一首歌谣:“一对老头老太太,他们两人上北海;老头背着老太太,摔了跟头起不来。”

这一幕动人的情景,刚好与父亲为纪念结婚30周年(结婚日为1938年1月11日)所写的一首诗中的“白发相偕愿已足,荒山野岭共销磨”互为印证。

最慈爱的父亲

我的名字是父亲取的。据母亲说,我出生后,她问父亲给我取什么名,父亲拿过一本字典,闭上眼睛任意一翻,又在那一页上任意一指,然后睁眼看到了平日少见的“笃”字,于是父亲说:“就叫笃笃!”这名字我一直用至考大学。用比较生僻的字取名有一个好处,那就是避免了因其通俗上口而容易被老师提问。

父亲幽默诙谐开朗的性格,我觉得在与我相处时发挥得最淋漓尽致。他曾给我取绰号“小狗”。他说,因为你属狗,有许多“狗性”。其实我明白,他喜欢狗,养狗、玩狗是他业余最大的乐趣。他给我取“小狗”是昵称,是对我的真心实意的爱。为此,我很高兴。我初中时学的是俄语。一天,我在家练习“P”的发音时,脑后的两把短短小刷子随着“P”“P”一翘一翘,父亲说这非常像小狗的两只耳朵。从此,我这“小狗”的名字就叫开了。

父亲肥硕、大腹便便,睡房又在阳光充足的楼上,他登楼梯略显困难,每次登楼前都大叫:“小狗!”(意即:快来呀,我要上楼了)然后转身面向楼梯,将左手搭在楼梯扶手上。我听到喊声会马上站到父亲身后,把双手置于父亲后腰部位用力向上推。我知道,父亲并非真的困难到这一步,只不过是借机享受女儿的爱,也享受对女儿深爱的快乐。

父亲对我的学业很严肃认真,但这种严肃认真常以并不严肃认真表现出来。

1965年夏,我把报考大学的“志愿表”带回家。我爱好文学,从小学到高中,在作文、语文、外语课堂上常受表扬,我总是神采飞扬,充满自信;在数学、物理、化学课堂上,我则判若两人。我那时最崇拜白衣战士,觉得白大褂、手术刀又潇洒又神秘,故在“志愿表”上填了“医学院”、“医科大学”等等,连一向喜爱的文学都暂且不顾了。

父亲大逞“霸道”,撕了我的“志愿表”,又另外清一色地替我写上了一大串外语院校,如“北京大学东语系”、“外国语学院亚非语系”等等,真叫我傻了眼。

父亲对我说:“学医是不错,有个女儿学医多方便!可学医太累,还要值夜班什么的,学外语可就轻松多了。对吧?”他说这话时不停地冲我眨眼睛,我一时不知他的真意。后来,我收到“北京大学东语系”的录取通知,专业是日语。

父亲知道后,哈哈大笑,说:“这就对了!这倒不是由于我出生在日本,希望女儿精通日语,而是因为中日两国要世世代代友好下去,就需要有人做工作,我希望有个女儿接班。这是一件很不容易的工作,困难不少,比医生值夜班也许更累。”“噢——!”我明白了。我就这样别无选择地学了日语。

记得我第一次从北大回家,虽懂日语却因久不使用而淡忘了的祖母笑呵呵地拉着我的手,对我说她惟一记得的日语:“你吃早饭了吗?”可惜我那时还听不懂这么长的句子,一个劲地摇头傻笑。见到父亲后,我十分得意地说了一句日语:“这是爸爸,那是妈妈。”谁知父亲听后,前仰后合地大笑起来,好不开心。原来,我把日语中用于物品的代词“这”错用于人,这句话就成了:“这(东西)是爸爸,那(东西)是妈妈。”

我第一次在大庭广众之下为父亲做翻译,面对许多德高望重(如孙平化叔叔)、精通日语(如给毛主席和周总理做译员的王效贤、林丽韫)的资深前辈,初涉外交场合的我紧张至极。父亲站在闪闪发亮的麦克风前处之泰然,我却由于双腿颤抖,手里的译稿上下不停地颤动。

虽然头天晚上我开了一个夜车译好并已很熟悉父亲要讲的欢迎词,但不知为什么,这时从麦克风中传出的我的声音却完全走了调。此刻,我体会到许多日语译员对我说过的“给你爸爸做翻译是最难的”这句话了:父亲在日本出生,并在那里度过了童年和少年时代,他的日语不但流利纯正,而且许多典故、笑话,常令译员茫然咋舌。

我看到父亲朝我瞥来的狡黠目光。他瞅个空子在我耳边轻轻地说:“别害怕,你就照你准备的翻译。除了讲稿,我保证一个字也不多说。”译完下来,我浑身已是大汗淋漓。

尽管父亲平时常常讥笑我只是“小学生日语”(我是“文化大革命”前最后一届大学生,真正上专业课只有7个月),但我深知到了紧要关头,能救我燃眉之急的一定是父亲。这种情况的反复出现,使我很自然地对父亲产生了一种亲情之外的类似报恩的情感以及师徒之情。这是我永生不忘的。

使我永不能忘记的还有父亲对我深爱的快乐和爱怜。记得在我读高中时,一次因面临物理大考,急得晕头转向,吃睡无心。夜深了,家人都早已去梦国神游,各种声调和有节奏的鼾声此起彼伏,想到惟有自己还在灯下受此煎熬,不免咬牙切齿。

这时房门“呀”地开了,父亲胖大的身影出现于眼前,想是夜读久了,出来走走。我抬头看他,竟然是一脸的幸灾乐祸,仿佛在说:“哈哈!这下可好了,看你怎么办?”

我大嗔,起身用力将他向外推:“快回去,快回去吧你!”他却越发开心起来,索性在我对面坐下,双手撑腮作愉快至极状,一心一意要“看你怎么办”。气得我把头埋在书本中,不再理他。他却随手抢去我的铅笔,一阵的“刷刷刷刷”,然后掷过一张纸来,抚掌大笑而去。

那是一张速写,画上的我愁眉苦脸。一对狗耳朵(因为属狗,父亲喜以“小狗”称我)上架着晶莹发亮的眼镜,面前的课本上打满了问号。上面还配有打油诗一首,记得开头四句是:“廖家有女初长成,物理临考真心焦;两鬓莹莹挂眼镜,娇声狺狺摆细腰……”这张速写我曾保存很久,但后来却在“文革”中散失。而今,那半首打油诗,当然也永难再续了。

1969年春,我作为“可教育好的子女”“发配”青海,离京前“获准”去向关在“监管地”、不能回家已有数年的父亲辞行。父亲在得知我的“发配”后未作一语,但当分别时,我却看到他的眼圈已经湿润了。我一步一回头地望他,只见他的苍苍白发在晚风中拂动,直到暮色中的身影模糊难辨,他还一动不动地站在那里。

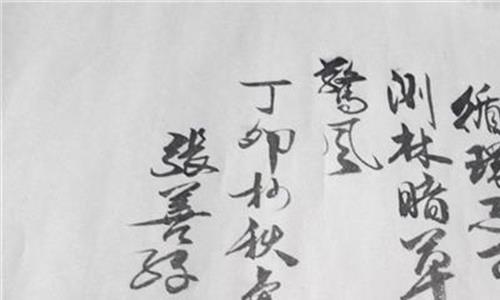

后来,父亲把当时的心境,融成了一首《浣溪沙·遥赠》:“早起微明独对窗,秋风拂面映朝阳,腮边湿处倍清凉。 昨夜无眠空辗转,几番悄自启衣箱,去年小影笑容双。”

不知何故,这首词父亲并未寄我,而只是题写在一张与我合影的照片背后。我清清楚楚地记得,父亲去世后,我们整理他的遗物,当我看到在他那只随身携带的淡绿色的皮夹内,仔仔细细收藏着这张照片,而一经翻转,突见此词的时候,热泪一下子涌上了我的眼眶……

1988年,赵朴初伯伯在读了父亲的全部诗稿后,曾经发出了“至性至情”的感叹,并且还作了一首长诗,其诗曰:“廖公殁五年,笑容时入梦。漫画多滑稽,妙语一堂哄。豪情溢四海,热忱感万众。作诗不示人,婉恋恩意重。

外现长欢欣,内蕴多伤痛。知公殊未尽,能放而善控。终身慕慈母,寸草和泪供。幽居忆老妻,婵娟千里共。遥怜小儿女,题照念雏凤。生死别友朋,肝肠酬一恸。感慨读遗篇,疑云初破冻。平生饱艰危,所欠胸穿洞。动心忍性事,一一深藏瓮。出门春风扬,开户哀弦动。哀弦只自听,孤怀绝迎送。斯人有斯文,莫谓闲吟弄。”

诗中“遥怜小儿女,题照念雏凤”,说的就是上面那首《浣溪沙》。当慈祥的赵伯伯轻轻舒开宣纸,给我看他亲手书写的这首五言长诗时,开头“廖公殁五年,笑容时入梦”,就令我大恸。伤父之情,竟无法自已。赵伯伯摸摸我的头顶,亦无言。从这万箭穿心的哀恸与深沉的默然中,我确切知道,父亲实实在在是已经远走,永不能回来了……