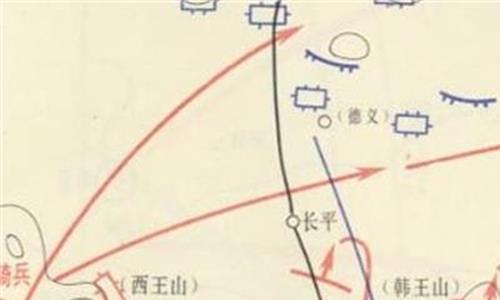

涿鹿之战地图 涿鹿之战交战双方 涿鹿之战地图

关于黄帝的身世,南朝裴在《史记》"集解"中提及黄帝号"有熊",并引晋代皇甫谧的话说,有熊为地名,即河南新郑。

皇甫谧还说,"黄帝生于寿丘,长于姬水,因以为姓。居轩辕之丘,因以为名,又以为号"。至于"少典之子"的说法,唐代的司马贞说少典不是人名,而是"诸侯国号"。综合起来解释就是:黄帝是少典国君之子,本姓公孙,因为在姬水边长大,所以后来改姓姬。

"轩辕之丘"据说在新郑,那么黄帝出生的寿丘在哪?唐代人张守节说,"寿丘在鲁东门之北,今在兖州曲阜县东北六里"。张守节不仅给出了黄帝出生地的确切位置,而且十分详细地描绘了黄帝的诞生经历—有一天晚上,黄帝的母亲在"祁野"看见一道耀眼的电光环绕着天枢(北斗第一星),感而怀孕,24个月之后生下一个"日角、龙颜"的孩子,即后来的黄帝。

张守节的说法自然不足为信,后世的历史学家多认为黄帝生于中国西北部的姬水,也即后来姬姓周人的发祥地陕西某地,但这个说法也遭到很多质疑。

按照司马迁在《史记·五帝本纪》的自述,他所依据的资料大约有两类,一是百家之言中的"雅驯"之文,就是他读过而且自认比较可靠的文字;二是自己实地考察、访谈时的所见所闻。黄帝姬姓之说,较早的记载见于《国语》,司马迁毫无疑问是读过《国语》的,那么他为什么不在《五帝本纪》中直言黄帝姓姬呢?难道他认为不"雅驯"?

炎帝的身世同样可在《国语·晋语》中见到:"昔少典氏娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。"这段记载被后来的学者们广泛征引,它不仅说炎帝姓姜是因为他长于姜水之畔,而且还说黄帝和炎帝是兄弟—这是个很有意思的说法,如此一来,阪泉之战的实质就成了兄弟相争!

关于这个说法,司马迁在《五帝本纪》中只字未提,而且也没说炎帝姓甚名谁,倒是皇甫谧说得明白—炎帝即姜榆罔,他的母亲任姒是有蟜氏的女儿,后来做了少典氏的妃子;任姒在游华阳时见到龙首之神,也"感而怀孕",生下了"人身牛首"的姜榆罔。

必须提到的是,皇甫谧还说炎帝即神农氏。这就奇怪了,如果炎帝和黄帝是两兄弟,而炎帝又是神农氏,那黄帝不也是神农氏一族么?

张家口作家曲辰认为,张冠李戴、将炎帝视同神农氏的始作俑者是东汉的班固。实际上炎帝与神农氏根本是两回事,这一点在《史记》中也可得到证明。在《史记·五帝本纪》中,司马迁先说"诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征",后又说"炎帝欲侵陵诸侯"—如果炎帝就是神农氏,为什么前面说无力征讨,后面又说要"侵陵"?而且,神农氏为当时天下共主,对诸侯用兵理应称作"征讨",怎么能用"侵陵"呢?因此可以确定炎帝绝非神农氏。

至于黄帝和炎帝是否兄弟,无法确证,但有人推测他们属于同一族群。

三位主角中的最后一位—蚩尤,历来被视作历史舞台上的反面人物。他的身世同样被后世渲染得错综复杂、难辨真伪,而且彼此之间差异极大。有人说蚩尤是平民百姓,也有人说他是"古天子";有人说蚩尤是黄帝的臣子,也有人说他是炎帝的手下—虽然这些说法并非主流观点,但是不难看出历代对于蚩尤的争议有多大。

对于蚩尤的主流解释,依据在中国最早的历史文献之一《逸周书》中。《逸周书·尝麦》篇说,天下未定之时,有黄帝和炎帝两位部落首领;黄帝授命炎帝分派地方官员,炎帝就派蚩尤去山东地方任职,但蚩尤到了那里后却起兵驱逐炎帝;炎帝不是蚩尤的对手,就北逃至涿鹿,向黄帝求援;黄帝出兵,最终杀掉了蚩尤。这段记载与《史记·五帝本纪》部分相合,但更为详细曲折。

而根据《尚书》等史籍,有人认为蚩尤为"九黎之君",即九黎部落的首领,根据地在今天山东半岛,因此被划在东夷文化圈内。这个观点广为流行,几乎成为蚩尤身份的定论。商务印书馆出版的《古代汉语词典》在"蚩尤"条目下的解释即是"传说中东方九黎族部落首领,勇猛善战"。

此外另有一种说法,认为蚩尤即炎帝。

这就是我们所知道的传说时代,一切似乎都有可能,但却没有任何确凿的证据;我们既不能把它当作信史,也不能一概视为虚妄。我们能做的,只是在这些流传几千年的传说中仔细搜检,发现其背后隐藏的历史真相——

《史记》说黄帝部落"迁徙往来无常处,以师兵为营卫",似乎是游牧部落的写照;炎帝的帝号与火有关,有人称其为烈山氏,也许有放火烧山、开荒种植的意思,应该属于农耕部落;蚩尤在东夷,历来传说他掌握金属兵器,比较先进,可能也是农耕部落(事实上,当时农耕与游牧可能并没有截然分开,只是比重各有大小而已)。

因此台湾著名学者许倬云认为阪泉之战可能是牧人与农夫之间的战争,即游牧文明与农耕文明的冲突;而涿鹿之战则反映了华夏族群与东夷族群之间的对抗。

神农氏应该不是一个确定的人物,而是一个超越部落概念、延续几百年甚至上千年的部落共主世家(类似东周时的周王室),后来则代指神话时代末期、传说时代初期的一段历史时期。炎帝、黄帝、蚩尤都是神农氏时期的英雄人物,因此从大概念上来说,他们都属于神农氏,只不过代表了不同的族群。

在共主势力衰微的时候,他们都有心取得对天下—地域、人民、财产的支配权,所以彼此间战争不断,最终在涿鹿之战后尘埃落定,黄帝得天下,成为主角中的主角。

剥开神话的外衣

黄帝一生,最重要的一件事应该是"涿鹿之战"。关于这场大战,其他古书是如何描述的呢?

根据《山海经》《逸周书》《龙鱼河图》等书的描述,这场战争不仅惨烈,而且拥有异常丰富的细节,更不缺乏战略战术等重要元素。我们可以把这些内容综合串联起来,尽可能详细地讲述—

在涿鹿山前的旷野上,公孙轩辕的部落联军与蚩尤的军队展开了激战。由于彼此实力相近,所以胶着在一起,难分胜负。

公孙轩辕天生神灵,但蚩尤也毫不逊色,何况他有81个兄弟,个个兽身人语,铜头铁额,勇猛异常。他们以沙石为食,手持兵杖、刀、戟、大弩—这些在当时即是先进武器了。双方激战之际蚩尤张口喷出滚滚浓雾,遮天蔽日,在旷野上持续三天三夜,公孙轩辕的士兵在战斗中迷失了方向。于是,公孙轩辕制造了指南车,在浓雾之中为自己的士兵引导方向。

战斗旷日持久,公孙轩辕又派应龙(《辞源》注:有翅膀的千年龙)去攻击蚩尤。应龙善用计谋,他见蚩尤的军队驻扎在河流下游,便在河流上游筑坝蓄水,等水量积蓄到足够高度时,立即决坝放水冲毁了蚩尤的城寨。蚩尤大怒,召唤风神和雨神前来协助,于是瞬间狂风大作,暴雨如瀑布,涿鹿之野波浪滔天成为一片泽国。

公孙轩辕立即施展法术请神女旱魃前来助阵。旱魃虽是神女,但相貌却令人恐惧,据说她是由僵尸变成,眼睛长在头顶上,头发则是无数条小蛇;她身上长满白毛,所到之处,雨水立即停止,并且连旱三年,大地上寸草不生。风神雨神一见旱魃到来立即逃走,大水随之消失。

至此,公孙轩辕的军队彻底掌握战场主动权,由对峙转为反攻。九黎部落大败,蚩尤被公孙轩辕捉住后杀死在凶黎之谷。残余部众一路南逃,最后隐匿在贵州省的群山之中,成为苗族的先祖。