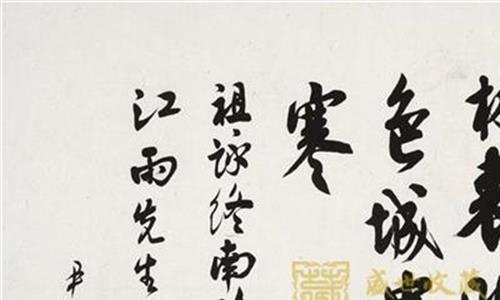

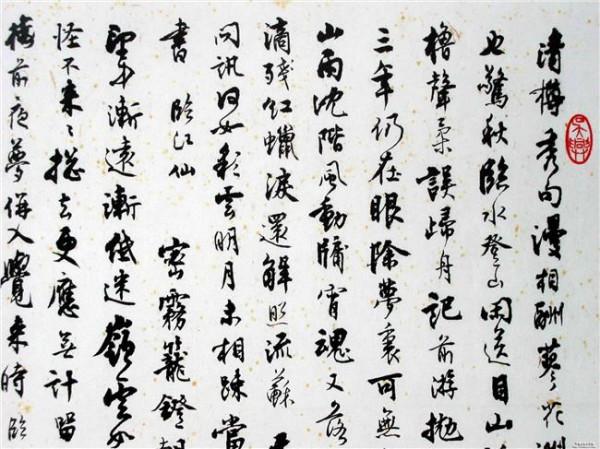

沈尹默墨迹集 沈尹默《书法漫谈全集》(上)

我自幼就有喜欢写字的习惯,这是由于家庭环境的关系,我的祖父和父亲都是善于写字的。祖父拣泉公是师法颜清臣、董玄宰两家,父亲斋公早年学欧阳信本体,兼习赵松雪行草,中年对于北朝碑版尤为爱好。祖父性情和易,索书者有求必应。

父亲则谨严,从不轻易落笔,而且忙于公事,没有闲空来教导我们。我幼小是从塾师学习黄自元所临的欧阳《醴泉铭》,放学以后,有时也自动地去临摹欧阳及赵松雪的碑帖,后来看见父亲的朋友仇洡之先生的字,爱其流利,心摹取之,当时常常应酬人的请求,就用这种字体,今日看见,真要惭愧煞人。

记得十五六岁时,父亲交给我三十柄折扇,嘱咐我要带着扇骨子写。另一次,叫我把祖父在正教寺高壁上写的一首赏桂花长篇古诗用鱼油纸蒙着勾摹下来。这两次,我深深感到了我的执笔手臂不稳和不能悬着写字的苦痛,但没有下决心去练习悬腕。

二十五岁左右回到杭州,遇见了一个姓陈的朋友,他第一面和我交谈,开口便这样说:“我昨天在刘三那里,看见了你一首诗,诗很好,但是字其俗在骨。”我初听了,实在有些刺耳,继而细想一想,他的话很有理由,我是受过了黄自元的毒,再沾染上一点仇老的习气,那时,自己既不善于悬腕,又喜欢用长锋羊毫,更显得拖拖沓沓的不受看。

陈姓朋友所说的是药石之言,我非常感激他。就在那个时候,立志要改正以往的种种错误,先从执笔改起,每天清早起来,就指实掌虚,掌竖腕平,肘腕并起的执着笔,用方尺大的毛边纸,临写汉碑,每纸写一个大字,用淡墨写,一张一张地丢在地上,写完一百张,下面的纸已经干透了,再拿起来临写四个字,以后再随便在这写过的纸上练习行草,如是不间断者两年多。

1913年到北京大学教书,下课以后,抽出时间,仍旧继续习字。那时改写北碑,遍临各种,力求画平竖直,一直不断地写到1930年。经过了这番苦练,手腕才能悬起稳准地运用。

在这个期间,又得到好多晋唐两宋元明书家的真迹影片,写碑之余,从米元章上溯右军父子诸帖,得到了很多好处。1933年回到上海,重复用唐碑的功。隋唐各家,都曾仔细临摹过,于褚河南诸碑领悟较为深入。

经过了遍临各种碑帖及各家真迹的结果,到了1939年,才悟到自有毛笔以来,运用这样工具作字的一贯方法。凡是前人沿用不变的,我们也无法去变动它,前人可以随着各人的意思变易的,我也可以变易它,这是一个基本原则。在这里,就可以看出一种根本法则是什么,这就是我现在所以要详细讲述的东西——书法。

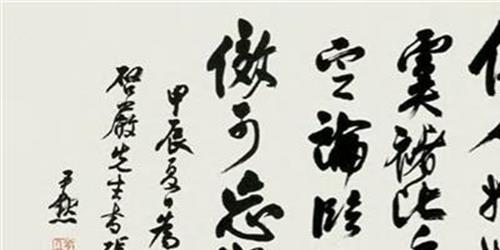

沈尹默《临兰亭序》

写字的工具——毛笔

有人说,用毛笔写字,实在不如用钢笔来得方便,现在既有了自来水钢笔,那末,毛笔是不久就会废弃掉的。因此,凡是关于用毛笔的一切讲究,都是多余的事,是用不着的,也很显得是不合时代的了。这样说法对吗?就日常一般应用来说,是对的,但是只对了一半,他们没有从全面来考虑;中国字不单是有它的实用性一方面,而且还有它的艺术性一方面呢。

要字能起艺术上的作用,那就非采用毛笔写不可。不要看别的,只要看一看世界上日常用钢笔的国家,那占艺术重要地位的油画,就是用毛笔画成的,不过那种毛笔的形式制作有点不同罢了;至于水彩画的笔,那就完全和中国的一样。

因为靠线条构成的艺术品,要能够运用粗细、浓淡、强弱各种不同的线条来表现出调协的色彩和情调,才能曲尽物象,硬笔头是不能够奏这样的功效的。

字的点画,等于线条,而且是一色墨的,尤其需要有微妙的变化,才能现出圆活妍润的神采,正如前人所说“戈戟铦锐可畏,物象生动可奇”,字要有那样种种生动的意态,方有可观。由此可知,不管今后日常写字要不要用毛笔,就艺术方面来看,毛笔是不可废弃的。

我国最早没有纸张的时候,是用刀在龟甲、兽骨上面刻字来记载事情,后来竹简、木简代替了甲骨,便用漆书。漆是一种富有黏性的浓厚液体,可以用一种削成的木质,或者是竹的小棒蘸着写上去,好比旧式木工用来画墨线的竹片子一样。

渐渐地发现了石墨,把它研成粉末,用水调匀,可以写字,比漆方便得多。这样,单单一支木和竹的小棒子,是不适用的了,因而发生了利用兽毛系扎成笔头,然后再把它夹在三五寸长的几个木片或者竹片的尖端去蘸墨使用的办法,这便是后来毛笔形式的起源。

曾经看见龟甲上有精细的朱色文字尚未经刀刻的,想必当时已经有了毛笔,如果没有毛笔的话,那种字是无法写上去的。不知经过了多少年代的改进,积累经验,精益求精,直到秦朝,蒙恬才集其大成,后世就把制笔的功劳,一概归之于蒙恬。蒙恬起家便做典狱文学的官,想来他在当时也和李斯、赵高一样,写得一笔好字,可惜没有能够流传下来。

在这里,我体会到了一件重要事情,就是我国的方块字和其他国家的拼音文字不同,自从有文字以来,留在世间的,无论是甲骨文,是钟鼎文,是刻石,是竹简木版,无一不是美观的字体,越到后来,绢和纸上的字迹,越觉得它多式多样得生动可爱。

这样的历史事实,无可辩驳地证明了我国的字,一开始就具有艺术性的特征。而能尽量地发展这一特征,是与所用的几经改进过的工具——毛笔有密切而重要的关系的。因此,我国书法中,最关紧要和最需要详细说明的就是笔法。

沈尹默临《兰亭序》(局部)

写字必须先学会执笔

写字必须先学会执笔,好比吃饭必须先学会拿筷子一样,如果筷子拿得不得法,就会发生拈菜不方便的现象。这样的情况,我们时常在聚餐中可以遇到的,因为用筷子也有它的一定的方法,不照着方法去做,便失掉了手指和两根筷子的作用,便不会发生使用的效力。用毛笔写字时能与前章所说的规律相适应,那就是书法中所承认的笔法。

沈尹默临《兰亭序》(局部)

写字何以要讲究笔法?为的要把每个字写好,写得美观。要字的形体美观,首先要求构成形体的一点一画的美观。人人都知道,凡是美观的东西,必定通体圆满,有一缺陷,便不耐看了。字的点画,怎样才会圆满呢?那就是当写字行笔时,时时刻刻地将笔锋运用在一点一画的中间。

笔的制作,我们是熟悉的:笔头中心一簇长而尖的部分便是锋;周围包裹着的仿佛短一些的毛叫作副毫。笔的这样制作法,是为得使笔头中间便于含墨,笔锋在点画中间行动时,墨水随着也在它所行动的地方流注下去,不会偏上偏下,偏左偏右,均匀渗开,四面俱到。

这样形成的点画,自然就不会有上轻下重,上重下轻,左轻右重,左重右轻等等偏向的毛病。能够做到这样,岂有看了不觉得它圆满可观的道理。

这就是书法家常常称道的“笔笔中锋”。自来书家们所写的字,结构短长疏密,笔画肥瘦方圆,往往不同,可是有必然相同的地方,就是点画无一不是中锋。因为这是书法中唯一的笔法,古今书家所公认而确遵的笔法。

沈尹默临《兰亭序》(局部)

用毛笔写字时,行笔能够在一点一画中间,却不是一件很容易做到的事情,笔毛即使是兔和鼠狼等兽的硬毛,总归是柔软的,柔软的笔头,使用时,很不容易把握住它,从头到尾使尖锋都在画中行而一丝不走,这是人人都能够理会得到的。

那末,就得想一想,用什么方法来使用这样工具,才可以使笔锋能够随时随处都在点画当中呢?在这里,人们就来利用手臂生理的作用,用腕去把已将走出中线的笔锋运之使它回到当中地位,所以向来书家都要讲运腕。

但是单讲运腕是不够的,因为先要使这管笔能听腕的指挥,才能每次将不在当中的笔锋,不差毫厘地运到当中去;若果腕只顾运它的,而笔管却是没有被五指握住,摇动而不稳定,那就无法如腕的意,腕要运它向上,它或许偏向了下,要运它向左,它或许偏向了右。

这种情况之下,你看应该怎么办呢?因此之故,就得先讲执笔,笔执稳了,腕运才能奏功,腕运能够奏功,才能达成“笔笔中锋”的目的,才算不但能懂得笔法,而且可以实际运用笔法了。

沈尹默临《兰亭序》(局部)

执笔五字法和四字拨镫法

书法家向来对执笔有种种不同的主张,其中只有一种,历史的实践经验告诉我们,它是对的,因为它是合理的。那就是唐朝陆希声所得的,由二王传下来的擫、押、勾、格、抵五字法。可是先要弄清楚一点,这和拨镫法是完全无关的。让我分别说明如下:

笔管是用五个手指来把握住的,每一个指都各有它的用场,前人用擫、押、勾、格、抵五个字分别说明它,是很有意义的。五个指各自照着这五个字所含的意义去做,才能把笔管捉稳,才好去运用。我现在来分别着把五个字的意义申说一下:

擫字是说明大指底用场的。用大指肚子出力紧贴笔管内方,好比吹笛子时,用指擫着笛孔一样,但是要斜而仰一点,所以用这字来说明它。

押字是用来说明食指底用场的。押字有约束的意思。用食指第一节斜而俯地出力贴住笔管外方,和大指内外相当,配合起来,把笔管约束住。这样一来,笔管是已经捉稳了,但还得利用其他三指来帮助它们完成执笔任务。

勾字是用来说明中指底用场。大指食指已经将笔管捉住了,于是再用中指的第一、第二两节弯曲如勾地勾着笔管外面。

格字是说明无名指底用场的。格取挡住的意思,又有用揭字的,揭是不但挡住了而且用力向外推着的意思。无名指用指甲肉之际紧贴着笔管,用力把中指勾向内的笔管挡住,而且向外推着。

抵字是说明小指的用场的。抵取垫着、托着的意思。因为无名指力量小,不能单独挡住和推着中指的勾,还得要小指来衬托在它的下面去加一把劲,才能够起作用。

以上已将五个指的用场一一说明了。五个指就这样结合在一起,笔管就会被它们包裹得很紧。除小指是贴在无名指下面的,其余四个指都要实实在在地贴住了笔管(如图一)。

图一

以上所说,是执笔的唯一方法,能够照这样做到,可以说是已经打下了写字的基础,站稳了第一步。

拨镫法是晚唐卢肇依托韩吏部所传授而秘守着,后来才传给林蕴的,它是推、拖、撚、拽四字诀,实是转指法。其详见林蕴所作《拨镫序》。

把拨镫四字诀和五字法混为一谈,始于南唐李煜。煜受书于光,著有《书述》一篇,他说:“书有七字法,谓之拨镫。”又说:“所谓法者,擫、压、勾、揭、抵、导、送是也。”“导”“送”两字是他所加,或者得诸光的口授,亦未可知。

这是不对的,是不合理的,因为导送是主运的,和执法无关。又元朝张绅的《法书通释》中引《翰林禁经》云:“又按钱若水云,唐陆希声得五字法曰擫、押、勾、格、抵,谓之拨镫法。”但检阅计有功《唐诗纪事》陆希声条,只言“凡五字:擫、押、勾、格、抵”,而无“谓之拨镫法”字样。由此可见,李煜的七字法是参加了自己的意思的,是不足为据的。

后来论书者不细心考核,随便地沿用下去,即包世臣的博洽精审,也这样原封不动地依据着论书法,无怪乎有时候就会不能自圆其说。康有为虽然不赞成转指法,但还是说“五字拨镫法”而未加纠正。这实在是一桩不可解的事情。我在这里不惮烦地提出,因为这个问题关系于书法者甚大,所以不能缄默不言,并不是无缘无故地与前人立异。

再论执笔

执笔五字法,自然是不可变易底定论,但是关于指的位置高低、疏密、斜平,则随人而异。有主张大指横撑,食指高勾如鹅头昂曲的。我却觉得那样不便于用,主张食指止用第一节押着笔管外面,而大指斜而仰地擫着笔管里面。这都是一种习惯或者不习惯的关系罢了,只要能够做到指实掌虚,掌竖腕平,腕肘并起,便不会妨碍用笔。所以捉管底高低浅深,一概可以由人自便,也不必作硬性规定。

图一 龙眼

前人执笔有回腕高悬之说,这可是有问题的。腕若回着,腕便僵住了,不能运动,即失掉了腕的作用。这样用笔,会使向来运腕底主张,成了欺人之谈,“笔笔中锋”也就无法实现。只有一样,腕肘并起,它是做到了的。但是,这是掌竖腕平就自然而然地做得到的事,又何必定要走这条弯路呢。

又有执笔主张五指横撑,虎口向上,虎口正圆的,美其名曰“龙眼”(如图一);长圆的美其名曰“凤眼”(如图二)。使用这种方法,其结果与回腕一样。我想这些多式多样不合理的做法,都由于后人不甚了解前人的正常主张,是经过了无数次的实验才规定了下来,它是与手臂生理和实际应用极相适合的;而偏要自出心裁,巧立名目,腾为口说,惊动当世,增加了后学的人很多麻烦,仍不能必其成功,写字便成了不可思议的一种难能的事情,因而阻碍了书法的前途。

林蕴师法卢肇,其结果就是这样的不幸。

图二 凤眼

推拖撚拽四字拨镫法,是卢肇用它来破坏向来笔力之说,他这样向林蕴说过:“子学吾书,但求其力尔,殊不知用笔之方,不在于力,用于力,笔死矣。”又说:“常人云永字八法,乃点画尔,拘于一字,何异守株。”看了上面的议论,便可以明白他对于书法的态度。

他很喜欢《翰林禁经》所说的“笔贵饶左,书尚迟涩”两句话,转指的书家自然是尚迟涩的,自然只要讲“筋骨相连”、“意在笔先”等比较高妙的话,写字时能做出一些姿态就够了,笔力原是用不着的。

林蕴对于这位老师的传授,“不能益其要妙”,只好写成一篇《拨镫序》,传于智者。我对转指是不赞成的,其理由是:指是专管执笔的,它须常是静的;腕是专管运笔的,它须常是动的。假使指和腕都是静的,当然无法活用这管笔;但使都是动的,那更加无法将笔锋控制得稳而且准了。必须指静而腕动的配合着,才好随时随处将笔锋运用到每一点一画的中间去。

运腕

指法讲过了,还得要讲腕法,就是黄山谷《学书论》所说的“腕随己左右”。也就得连带着讲到全臂所起的作用。因为用笔不但要懂得执法,而且必须懂得运法。执是手指底职司,运是手腕底职司,两者互相结合,才能完成用笔的任务。

照着五字法执笔,手掌中心自然会虚着,这就做到了“指实掌虚”底规定。掌不但要虚,还得竖起来。掌能竖起,腕才能平;腕平肘才能自然而然的悬起,肘腕并起,腕才能够活用(如图三)。肘总比腕要悬得高一些。腕却只要离案一指高低就行,甚至于再低一些也无妨。

但是,不能将竖起来的手掌跟部的两个骨尖同时平放在案上,只要将两个骨尖之一,交替着换来换去地切近案面(如图四)。因之捉笔也不必过高,过高了,徒然多费气力,于用笔不会增加多少好处的。

这样执笔是很合于手臂生理条件的。写字和打太极拳有相通的地方,太极拳每当伸出手臂时,必须松肩垂肘,运笔也得要把肩松开才行,不然,全臂就要受到牵制,不能灵活往来;捉笔过高,全臂一定也须抬高,臂肘抬高过肩,肩必耸起,关节紧接,运用起来自然不够灵活了。写字不是变戏法,因难见巧是可以不必的啊!

图三

前人把悬肘悬腕分开来讲,小字只要悬腕,大字才用悬肘,其实,肘不悬起,就等于不曾悬腕,因为肘搁在案上,腕即使悬着,也不能随己左右的灵活应用,这是不言而喻的事情。至有主张以左手垫在右腕下写字,叫作枕腕,那妨碍更大,不可采用。

图四

以上所说的指法腕法,写四五分以至五六寸大小的字是最适用的,过大了的字就不该死守这个执笔法则,就是用掌握管,亦无不可。

图五 图六

苏东坡记欧阳永叔论把笔云:“欧阳文忠公谓予当使指运而腕不知,此语最妙。”坊间刻本东坡题跋是这样的,包世臣引用过也是这样的。但检商务印书馆影印夷门广牍本张绅《法书通释》也引这一段文字,则作“予当使腕运而指不知”。

我以为这一本是对的。因为东坡执笔是单勾的(山谷曾经说过:“东坡不善双勾悬腕。”又说:“腕着而笔卧,故左秀而右枯。”这分明是单勾执笔的证据),这样执笔的人,指是不容易转动的(如图五、图六)。再就欧阳永叔留下的字迹来看,骨力清劲,锋铓峭利,也不像由转指写成的。我恐怕学者滋生疑惑,所以把我的意见附写在这里,以供参考。

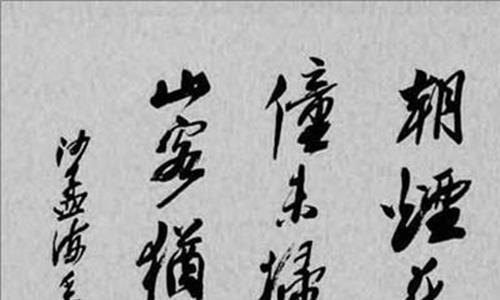

沈尹默行书

行笔

前人往往说行笔,这个行字,用来形容笔毫底动作是很妙的。笔毫在点画中移动,好比人在道路上行走一样,人行路时,两脚必然一起一落,笔毫在点画中移动,也得要一起一落才行。落就是将笔锋按到纸上去,起就是将笔锋提开来,这正是腕的唯一工作。但提和按必须随时随处相结合着:才按便提,才提便按,才会发生笔锋永远居中的作用。正如行路,脚才踏下,便须抬起,才抬起行,又要按下,如此动作,不得停止。

在这里又说明了一个道理:笔画不是平拖着过去的。因为平拖着过去,好像在沙盘上用竹筷画字一样,它是没有粗细和浅深的。没有粗细浅深的笔画,也就没有什么表情可言;中国书法却是有各种各样的表情的。米元章曾经这样说过,“笔贵圆”,又说“字有八面”,这正如作画要在平面上表现出立体来底意义相同。字必须能够写到不是平躺在纸上,而呈现出飞动着的气势,才有艺术的价值。

再说,转换处更须要懂得提和按,笔锋才能顺利地换转了再放到适当的中间去,不至于扭起来。锋若果和副毫扭在一起,就会失掉了锋的用场,不但如此,万毫齐力,平铺纸上,也就不能做到,那末,毛笔的长处便无法发展出来,不会利用它的长处,那就不算是写字,等于乱涂一阵罢了。

前人关于书法,首重点画用笔,次之才讲间架结构。因为点画中锋底法度,是基本的,结构底长短正斜疏密是可以因时因人而变的,是随意的。赵松雪说得对:“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。”这是他临独孤本兰亭帖跋中的话,前人有怀疑兰亭十三跋者,以为它不可靠,我却不赞同这样说法,不知道他们所根据的是一些什么理由。这里且不去讨论它。

沈尹默条幅

永字八法

我国自从造作书契,用来代替结绳的制度以后,人事一天一天地复杂起来,文字也就不能不随着日常应用的需要,将笔画过于繁重的,删减变易,以求便利使用。小篆是由大篆简化而成的;八分又是由小篆简化而成,而且改圆形为方形;隶书又是八分的便捷形式。

自今以后,无疑地,还会有进一步的简化文字。分隶通行于汉代,魏晋有钟繇,王羲之隶书各造其极(唐张怀瓘语)。钟书刻石流传至今的,有《宣示》《力命》《荐季直表》诸帖,与现在的楷书一样,不过结体古拙些。

王羲之的《乐毅论》《黄庭经》《东方朔画赞》《快雪时晴》诸帖,那就是后世奉为楷书的规范。所以有人把楷书又叫作今隶。唐朝韩方明说:“八法起于隶字之始,传于崔子玉,历钟王至永禅师。”我们现在日常用的字体,还是楷书,因而有志学写字的人,首先必须讲明八法。

在这里,可以明白一桩事情:字的形体,虽然递演递变,一次比一次简便得不少,但是笔法,却加繁了些,楷书比之分隶,较为复杂,比篆书那就更加复杂。

字是由点画构成的,八法就是八种笔画的写法。何以叫作永字八法?卢肇曾经这样说过:“永字八法,乃点画尔。”这话很对。前人因为字中最重要的八种笔画形式,唯有永字大略备具,便用它来代替了概括的说明,而且使人容易记住。

但是字的笔画,实在不止八种,所以《翰林禁经》论永字八法,是这样说:“古人用笔之术,多于永字取法,以其八法之势,能通一切字也。”就是说,练习熟了这八种笔法,便能活用到其他形式的笔画中去;一言以蔽之,无非是要做到“笔笔中锋”地去写成各个形式。

八种笔画之外,最紧要的就是戈法,书家认为“戈钩”是难写的一笔。不包括在永字形内的,还有“心”字的“卧钩”,“乙九元也”等字的“竖弯钩”,“卩力句”等字的“横折钩”,“阝了”等字的“弯钩”。

现在把《翰林禁经》论永字八法和近代包世臣述书中的一段文章,抄在下面:

点为侧,侧不得平其笔,当侧笔就右为之;横为勒,勒不得卧其笔,中高下两头,以笔心压之;竖为努,努不宜直其笔,直则无力,立笔左偃而下,最要有力;挑为趯,趯须蹲锋得势而出,出则暗收;左上为策,策须斫笔背发而仰收,则背斫仰策也,两头高,中以笔心举之;左下为掠,掠者拂掠须迅,其锋左出而欲利;右上为啄,啄者,如禽之啄物也,其笔不罨,以疾为胜;右下为磔,磔者,不徐不疾,战行顾卷,复驻而去之。

这是载在《翰林禁经》中的。掠就是撇,磔又叫作波,就是捺。至于这几句话的详细解释,须再看包世臣的说明。

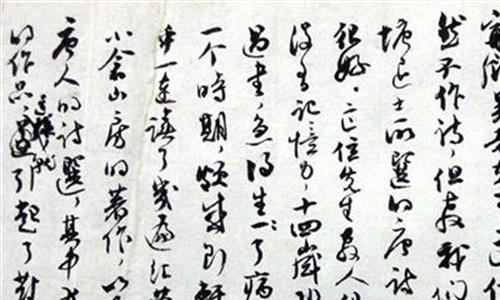

沈尹默手札

包世臣的说明:“夫作点势,在篆皆圆笔,在分皆平笔;既变为隶,圆平之笔,体势不相入,故示其法曰侧也。平横为勒者,言作平横,必勒其笔,逆锋落字,卷(这个字不甚妥当,我以为应该用铺字)毫右行,缓去急回;盖勒字之义,强抑力制,愈收愈紧;又分书横画多不收锋,云勒者,示画之必收锋也。

后人为横画,顺笔平过,失其法矣。直为努者,谓作直画,必笔管逆向上,笔尖亦逆向上,平锋着纸,尽力下行,有引努两端皆向之势,故名努也。

钩为趯者,如人之趯脚,其力初不在脚,猝然引起,而全力遂注脚尖,故钩末断不可作飘势挫锋,有失趯之义也。仰画为策者,如以策(马鞭子)策马,用力在策本,得力在策末,着马即起也;后人作仰横,多尖锋上拂,是策末未着马也;又有顺压不复仰卷(我以为应当用趯字)者,是策既着马而末不起,其策不警也。

长撇为掠者,谓用努法,下引左行,而展笔如掠;后人撇端多尖颖斜拂,是当展而反敛,非掠之义,故其字飘浮无力也。短撇为啄者,如鸟之啄物,锐而且速,亦言其画行以渐,而削如鸟啄也。捺为磔者,勒笔右行,铺平笔锋,尽力开散而急发也;后人或尚兰叶之势,波尽处犹嫋娜再三,斯可笑矣。”

包氏这个说明,比前人清楚得多,但他是主张转指的,所以往往喜用卷毫裹锋字样,特为指出,以免疑惑。