转-白雪仙自传

如可赎兮, 人百其身, 笔墨什么都可以形容, 就是一个爱字不可以形容。爱,我很难爱一个人, 爱一个人我便永远都不会变。

任姐大殓那一天, 我没有知觉, 也没有灵魂,我如今仍是活在迷惘之中 人家说, 时间可以冲淡一切, 无奈这不是真的,时间愈长感受只会愈浓。

初见任姐时, 我十五岁, 她三十岁, 比我大十五岁,那时我跟父亲在澳门演戏, 陈艷侬带我到后台 任剑辉当年已经很红,我听过她的名字很久了, 心想她一定是很古老的, 原来她已经很时髦,她是新声的文武生, 名气大得不得了, 戏迷往后台送燕窝的有, 送鱼翅的有,起初的印象就是这样, 之后她订了我去演戏, 很难说有什么特别的感受,只能说这是缘遇来的。

画艇生活很苦

平日我们演完戏便各自各的回家, 但在下乡的时候,便在画艇里 画艇并非红船, 生活很苦的, 一只船载画景, 另一只船载人,大概像现在大艘的「大眼」,却挤上六十多人, 洗脸和沐浴都在船上,有一回我排队排得不耐烦了, 加上小时性子暴躁,便一古脑儿和衣跳进水里去, 也不下面有牌有钉会刺伤我的,我自恃懂得游泳, 管他弄得衣服破烂, 我叫工人把衣服进水里让我换掉算了,任姐说:「你第日就系死系条颈上面。

」(他日你便是死在倔强上面。)

任姐有诨号叫「奸仔好」,她从前当第三小武时叫「任唤好」,而第三小武是多半演奸角的,别以为她不会武打,其实她的武功很好的。

我们那时学戏,哪儿有人教的,都是自己摸索,从梅香做起的,我的师傅是薛觉先,薛觉先演戏从来不准人在虎度门看的,却是特准我看。当然,大老倌教新丁,就像大学教授教啤啤班一样,教到呕血都未必教得懂。其实所有艺术界都是七、八成靠天份,两、三成靠努力的,我演戏算是上天的安排。

和平后回到香港,我与任姐不是跟芳艷芬拍档便是跟红线女拍档,我那是得一步一步做起来的,先做二帮,到了「鸿运剧团」,我才第一次当正印花旦,第二花旦是凤凰女,文武生还有陈锦棠。

不大喜欢拍电影

人家常问我后来《仙凤鸣》的任、白、梁醒波、靓次伯和唐涤生的班底是怎么组成的,其实我在「鸿运」那时已经开始合作的了。和平后再演了很久的戏,如果下乡,画船半夜两点钟泊了岸也要开锣,一直演到天亮为止,由下栏做「天光戏」。怎么不天光呢?有些?村小得只有一间祠堂,几条乡的人一起跑来看,他们得等到天亮才能回乡的,戏班怎能不演到天亮呢?

起初我一直不大懂得什么叫做对自己有要求,直到我们去安南演戏时,才赫然发觉安南的观众很认真,要求很高,你唱错了什么,做错了什么他们都知道,那时我才开始知道什么叫做要求。

五、六十年代我拍了很多电影,可是我不大喜欢拍电影,一听见通告取消了便很开心,任姐笑我:「今天不用拍,改天还不是要拍?」她拍电影比我多,赚钱比较多嘛,登台做大戏实在赚不了多少钱的,但我还是喜欢舞台的潇洒自如,电影有导演,有局限。

她什么都胡里胡涂

「仙凤鸣」的成员,像任剑辉、梁醒波和靓次伯,每个都比我「叔父」, 但私底下我们十分融合。人, 你得对他们恩威并济,台上无情可讲, 我把条文通通写了出朼, 不准这样, 不准那样,但是下了台我都会跟大伙儿一起吃饭, 大家都是手足姊妹来的, 大家都是人,只不过你幸运点, 天赋可以当主角,但其他的人都是有不同的冈位吧。

唐涤生说:「当花旦的, 一定要有个『怜』字,惹人怜爱的怜, 没有观众的怜爱是不行的。」

当小生, 必须有「潇洒」这两字, 你看任姐,她就是靓, 她真的很自然, 很潇洒,天生是吃戏行饭的,她演戏从来没有固定的一套,每次演都不同的。我的老师孙养农夫人说任剑辉:「讲规条,她样样都错,但却错得好漂亮, 别人是学不来的。」

她生出来便只会演戏, 什么都胡里胡涂,什么都不知道。没有她出场白时候, 她便在后台看看哪一个不用出场,她便找哪个聊天去, 没有人跟她聊天呢, 她便吃东西, 不然便睡觉,还不用把勒头的纱捋起来. 一般人勒头都用湿纱,干了缩了便能够把眉勒得起, 不舒服的; 空下来的时候都会把纱捋起,她不但不捋, 勒头湿纱不用而用干纱, 她眉额上有两片肉, 刚好让纱托住,你说她是不是天生演戏的?

我没有人可侍候了

如今夜里, 有时听旧时的声带,她的感情好得不得了, 像《帝女花》中三唤「公主」(第六场「迎凤」,驸马周世显解劝公主上表),三次都有不同的感情层次。唉,以前我为什么不跟她多谈点戏呢? 不过, 她懒得要命, 谈什么戏?

她最喜欢一大堆人围绕着她谈天说地, 没有人时,我在房间她在客厅,我在客厅她在房间看电视。她懒得很啊, 看见一份报纸掉在地上都不捡的,一步跨过了事。

去旅行, 任姐连手袋也不拿, 我却大包小包的,连她的枕头都捧着去, 因为她是走到哪儿睡到哪儿的,人家看我就像个疯婆子一样。

一直以来, 我以为她需要我多于我需要她,如今她不在了, 我才发觉我需要她多于她需要我, 我没有人可以侍候了,尽心尽力地去照顾她原来是一种享受。

她是百事不理的, 问她鲍鱼多少钱一斤,她竟然可以答是五百元一斤,有时她喜欢吃她西樵家乡的小菜有一款是豆豉加猪肉片, 旁边放些芋头丝;有一款是「嫩豆炒虾仁」, 去掉鲜嫩荷嫩豆的叶, 只用; 里面的豆炒虾仁,不过虾仁是不吃的,只吃豆。

但你听过吃雪糕吐渣没有。问她为什雪糕也吐渣,她说:「那杯雪糕是我的, 我爱吃多少便多少。」宵夜她的胃口可不少,一个人可以吃一尾鱼, 和花雀季雀她可以一吃九只, 不然便吃一整碗,后来我觉得她发胖了, 便不准她吃太大碗面。

平日她不练功也不唱曲,她说:「没钱收的唱来干吗?」我觉得任剑辉很特别,那么的便在台上潇洒自如, 不过, 她在台上潇洒自如,生活时间表却是很刻板的, 几点起床, 几点打麻雀,八点钟一定要吃晚饭,还有她必须要睡足八个小时才起床, 都是一成不变的, 除非有钱可收,你要是说付钱, 叫她起床打老虎都可以, 我说她发钱寒, 她说你未穷过,不知穷的凄凉。

「我用身体挡着你」

她这个人啊, 胆小又怕事,我却是胆子很大的。拍《李后主》亏本了, 拍完之后我的荷包只有五十元,过了十天之后还是只得五十元, 任姐便去美国登台演戏,由南红当花旦。由于《李后主》是李晨风导演的, 而李晨风是「中联」的,「中联」当时又被视为左派的, 那便当了我们是左派,在三藩市登台时已经招惹了很多麻烦和恐吓,我和任姐两个女人每晚得绕得不同的路离开戏院,司机还得把一把枪放在面前。

到了纽约更加惊惶, 任姐是什么都惊的,怕有人说我们瞒税, 那我只好一陪她一找律师,又有人说任剑辉来美演戏是为了掩护白雪仙把《李后主》那部左派电影带来美国,其实我哪儿有带。

搞事分子既嚷; 罢看又嚷罢买票子,忽然又谣传戏院门口打死了人, 不过那些阿婶说: 「我等了几十年啦,还不让我们去看, 我们便罢工。

」有些老公喊罢看, 太太却偏要看,还叫老公散场时接她出来, 结果第一晚都满了九成,见没事后便场场爆满。

在纽约, 我们得坐警车上台, 用警车开路,观众都得搜过身才让入场, 任姐惊得啊, 在后台戴了一顶帽子又戴一顶帽子,睡到半夜还惊醒起来, 频问:「阿仙, 我怎么办?」我说:「我上台扮梅香,有事我便用身体挡住你吧。」

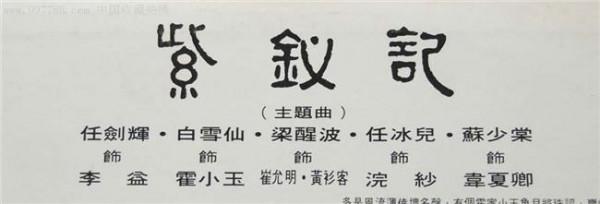

要不是看见任姐登台那么辛苦,我也不会演一九六八、六九年那几台戏。我跟她说:「回到香港后我陪你做几台戏啦。」那我们便在六八年演了《帝女花》、《牡丹亭惊梦》和《紫钗记》;六九年演了《再世红梅记》、《琵琶记》和《帝女花》。

人说唐涤生是依着我的性格来写戏的,是我演的角色都是爱恨分明的。任姐说:「你不要令白雪仙憎厌你,她会一辈子都憎厌你的。」任姐,她一生人都是有爱无恨的,但有时这未必好,那个人分明不好,她还要特特别待他好,还说他很可怜啊,所有人都憎厌他。任姐是「包宠坏」校长,胡胡涂涂的。

每晚跟她谈心

本来,自一九六九年,任姐和我告别舞台后,便过着优愉的退休生活,真箇不羡仙的生活,任姐逝了,我说我于情我失所依,于艺我已无所望,至今我仍有这种心情。

我叫做有点点儿成就,是上天所赐。我所得到最好的,便是找到一个这样的好朋友,不是对我好就算好,全世界都说她好那样才是真正的好。

任姐走了,但我每一个晚上都跟她谈心的。

重泉若有双鱼寄,好知他、来年苦乐、与谁相倚。

我自终宵成转侧、忍听湘弦重理。

待结箇、他生知己。

还怕两人都荡命、再缘悭、剩月零风里。

情泪尽、纸灰起。

(清纳兰性德, 金缕曲)

我常常觉得她很忍心,为什么会把我留下来。