李慎之天益思想库 李慎之:只有一个顾准

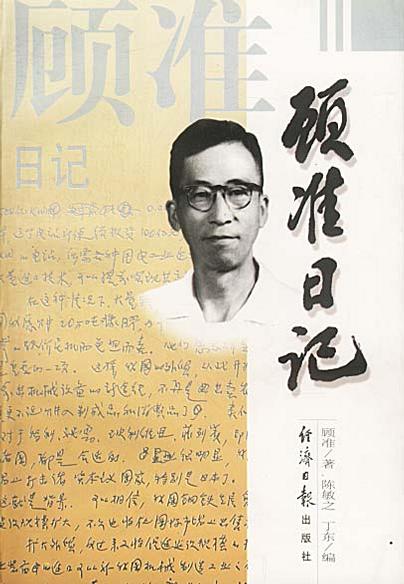

《〈顾准日记〉序》是我在1997年7月写的,当时我因为中风住在医院里。日记的编者给我送来的原稿只有商城日记(195910~19601)的打印稿。他倒是告诉我还有另外几部分,但是原稿字迹太凌乱,怕我看起来太费劲就不给我了。

我平常很少作文,近年来偶然也给有些书写些序言或者作些评介,一般总要把原书看上两遍,而且因为记忆力衰退,都要做笔记。这次对商城日记也是一样,所以不到五千字的文章还是花了两个多礼拜的时间。

但是对其余部分我也就因病而偷了懒,不料偷一回懒竟还是出了问题。说实在话,1997年10月,《顾准日记》印出来送到我手里的时候,我还并没有发现问题。因为只是粗粗翻了一翻,看到许多日记只有一两句话,甚至只有几个字,就没有想从头至尾看一遍,因为我在序文中第一句话就说过“这不是一本好看的书”,只是有历史意义,对后人有教育意义。

至于内容,我想当然地以为右派改造、干校生活到哪儿都是大同小异,我是过来人,再看也不过是重温旧(噩)梦而已。

1997年年底看到《文汇报》上沙叶新同志的文章《泪眼读顾准》,说顾准日记中有一部分也许是“伪日记”,才有所触动,心想应该好好看一个究竟,但仍然迟迟未能行动。直到最近看到2月6日《南方周末》上林贤治同志的文章《两个顾准》,才憬然自觉到当初未读毕全书便轻率作序之非。

把《顾准日记》找来重读一遍,我觉得有义务向读者检讨我的马虎与不负责任。在《顾准日记》中确实存在着表面完全相反的“两个顾准”,我为日记作序而不向读者解释这一点是不可原谅的罪过。

但是,我判断,事实上不可能存在“两个顾准”,我有责任向读者说明这一点。

我完全同意沙叶新同志的第一个推测:一是顾准担心“文化大革命”中的日记被抄,从而写成不但不“反动”而且还很“革命”的日记。也就是说这是一本伪日记,只有在他记述他对自杀的妻子的深深怀念时,才使人感觉是真情,其他全是伪饰。

我同顾准素昧平生,怎么能知道他的心?根据是我自己的经验和我的不少朋友的经验。以顾准的学历、经历,如果说他在1952年被打为“恶劣分子”之后还没有彻底觉悟的话,那么他在1957年、1965年两次被打成右派分子之后,已经不可能不彻底觉悟了。

当然所谓“彻底”总是相对的,但是,那时的他已经足以看穿一场又一场人为的阶级斗争而绰绰有余了。而且,一个十几岁就主动追求马克思主义,不到20岁就参加了共产党,刚过20岁又当上大学教授,在20多年的时间里几经沉浮可还是不断担任过地下、地上党的领导工作的人,一旦觉悟,说这种觉悟是“彻底”的,也并不为过。

他的着作完全足以证明他是“一点真疑不间断”,“打破砂锅纹(问)到底”的人。

那么,已经是右派分子,是专政对象了,为什么在商城还敢写真话,在息县却只敢写假话了?这里就牵涉到一个“文化大革命”所以被称为“史无前例”的问题。

原来,“反右斗争”虽然照邓小平同志的说法是20年极“左”路线的开始,虽然它的逻辑和恐怖与“文化大革命”并无不同,但还算是“有领导地”进行的,还没有发展到“文化大革命”一上来就可以随意抄家,随意打砸抢的地步,多少还有一些保留个人的私隐(privacy我历来主张译为私隐,一来更近于原意,二来也避免与中文固有的“阴私”二字相混淆)的余地。

右派分子根据言论定罪,一般还不要求你交出日记、笔记、原稿……之类的东西。

背后发些牢骚,或者写下一点像张中晓那样的东西还是可能的。但是“以排山倒海之势,挟雷霆万钧之力”以俱来的“文化大革命”一上来就是红卫兵外加社会上不知什么来头的革命派完全任意的抄家与“打砸抢”。这是中国人几辈子没有经历过的经验,其结果便是“人人自危”。

说“人人”即使是有点夸大也夸大不多,不但是“走资本主义道路的当权派”、“反动学术权威”、“三反分子”、“五类分子”,就是按定义怎么说都属于“人民内部”的人,只要被某一个或几个人看不顺眼,就随时可以遭到抄家的突然袭击,而如果被抄出了按当时标准认为是有违碍的什么东西,例如一件古董,一封怕别人看见的私信,一张印有青天白日满地红旧国旗的照片,甚至一张旧法币,几张旧邮票……就可以招致飞来横祸。

因此,1966年的夏天,北京(全国各地其实也一样)可以说几乎家家都有人在销毁各种“罪证”。这正是漫天盖地的恐怖。这样的教训只能进一步激发顾准的觉悟,然而他的日记却不能不完全改变面貌。

拿我自己为例,我和顾准一样是右派分子。我虽然划右派以后并没有记日记,但是几年中也积攒了满满一抽屉的卡片和读书笔记。我自己很知道这些是极“反动”的材料,然而却并不害怕,因为这只是我个人心底的秘密,不会有别人知道。

“文化大革命”一开始,我就立刻意识到,这都是“剧毒”,甚至是“变天账”,心里紧张得不得了。所好我当时已是“死老虎”,住在我上下左右的人已有不少被抄家挨打挨斗的了,革命群众居然还没有顾上我,使我能够“强作镇静”地每天早晨上班前先把这些卡片撕作碎片,放在大脸盆里泡上,放在床底下,然后到半夜两三点钟起床把它揉成纸浆,倒在马桶里冲掉。

我不敢用烧的办法,一来是怕忙乱中容易出危险;二来是怕火光或者烟气会泄露秘密,大院里已经有人因此挨批挨斗了;三来是甚至不敢让老婆孩子知道,那个年代多一个人知道就多一分危险,至少是增加他们的心理负担。

但是有几次厕所下水道还是堵了,拼命用吮子吮,不料越急越不灵,最后总算通了,但是已经吓得我出了好几身冷汗。我是幸运的,因为我这样连干了十几天,自己觉得“罪证”已完全销毁以后,才轮到第一次抄家。

顾准的经验与我完全一样,可是他的运气没有我好。据他的弟弟陈敏之说,他也是用水泡法来销毁“罪证”的,不过因为纸太多来不及沤烂,以致把抽水马桶都堵塞了,结果是“人赃并获”,和妻子汪璧都没有能逃脱“私毁罪证”的罪名。《顾准文集》,贵州人民出版社1994年版,第6页……

我用这么多的笔墨来写这个经验,并不是“白头宫女说天宝遗事”,而是希望能让今天的青年和后人能够具体地了解一点“文化大革命”的恐怖和它对人心灵的扭曲,看来青年人对30年前的旧事已经很隔膜了。

“文化大革命”结束以后的20多年来人们始终没有深入全面地回忆、研究“文化大革命”。头几年可能是“文化大革命”的余威犹存,人们还不敢说话:后十来年则似乎有一条不成文法,叫人们不要谈“文化大革命”。巴金老人关于设立“文革博物馆”的建议也始终没有人理睬。

然而一个失去记忆、不知反省的民族是很难有出息的。远的不论,如果大家把“文化大革命”加上前10年的“二十年极左路线”的创痛忘掉了,那又怎么能证明邓小平理论的价值,怎么能证明改革开放的必要呢?

《顾准日记》里的商城日记与息县日记时间相隔10年。历史背景的差别就在于:10年以前顾准还能自己对自己写真话,10年以后就连这点儿余地也没有了。

对环境的变换,顾准是有交代的:请看1969年12月26日的日记,其中讲到“安置”以后的生活,实际上是住集体宿舍。有这么一段话:“安置”中当然出现形形色色的现象,大体说来,还是符合政治第一,但政治工作不能代替“管理教育”这一概括。

也有一种好处,即这里不可能有办公室和家庭的二重生活,一切都无法隐蔽,于是口头革命派就无所遁其形迹了。这里的“口头革命派”实际上就是顾准自己。他深知这里已无“二重生活”的余地,只能做一个“彻头彻尾”的,也就是把自己真实思想完全隐蔽起来的“革命派了”,其业绩就是125页的息县日记,他名之曰《新生日记》——“新生”这是国家要求犯罪分子改恶从善的话,表明他从此要“革面洗心,脱胎换骨”,做一个“新人”了。

这话他大概已不知讲过多少遍了;不过那都是给组织,给群众看的,而现在却甚至不能不写在本来只给自己看的日记上。悲剧进一步深化了。

这里,我又要改正我在原来的序言里的一个错误。在那里,我一上来就说“这不是一本好看的书,因为它本来不是让别人看的”。现在我要更正为,这部日记有一部分是让别人看的,至少是随时准备让别人看的。

细读《顾准日记》,还可以发现一个奇特的现象,就是实际上有两套息县日记。一套是从1969年10月31日至1971年9月11日,几乎没有一天间断,但是,每天只有一两句话,印出来基本上不超过一行,是简到不能再简的流水账。

一套是从1969年11月12日到1971年9月2日,时间完全包括在简本日记之内,倒是不乏千言以上的长篇,也就是现在引起人们探讨“顾准之谜”的所在。我把两者仔细对照了一下,发现所谓《新生日记》几乎完全是在休息日(或公休,或雨休,或病休)期间写的。

有的则在这一本或那一本日记上写明是“写检查报告”、“写思想汇报”、“写批判稿”、“写学习心得汇报”。我因此怀疑这本《新生日记》实际上是顾准的“检查报告”或“学习心得”的底稿。

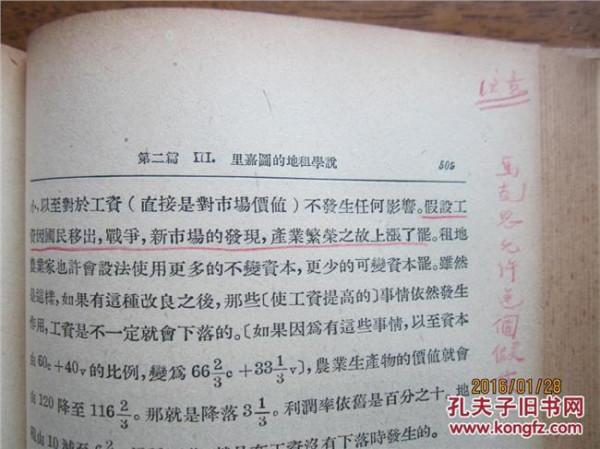

在那个时代受过整的人都知道,除对自己的“错误”做检查之外,案情告一段落之后还要定时做“思想汇报”或“报告学习心得”。那真是一种折磨人灵魂的酷刑。两次戴上右派帽子的顾准当然也不能逃脱这个命运。“汇报”的要求是苛刻的,当然主要要讲正面话,也就是所谓的“与人民日报社论一致”。

另外还必须“暴露真实思想”,也就是交代一些尚未改造好的错误思想,或者“反动本性的流露”,否则就是“伪装革命”,是“不肯对党交心”,“不肯缴械投降”。

但是又不能简单直白地暴露,那样又成了“恶毒攻击”了,而是必须有所批判。我自己的经验,写思想汇报是很艰难的事,真可谓绞尽脑汁,想来顾准也不会两样。所以我敢于认定所谓《新生日记》就是他的“思想汇报”或“改造收获”的底本。利用记日记,先趁有空思考的时候写下一个草稿,再润色一下,抄一遍,就可以上交了。

毫无疑问,《新生日记》中有些部分可称浮夸,甚至荒唐。但是当时改造的要求是“像”,就是你交代的思想必须与你平素的性格和思维特点相一致,“像”你这个人的真实思想。我想这就是顾准在日记中大谈国际形势,妄作分析与预测的原因,这样好使革命群众觉得这与他好想大问题的习惯与身份相一致。至于顾准自己,我敢断定他是不会相信这些话的。

如果把一个人思想汇报里的思想当做他的真实思想,那么在“文化大革命”中,可以说几乎每一个人都可以看成是两个人。

这使我想起叶浅予的一句名言。他在回忆录中说:思想改造的目的就是要改造到人人都能自觉地说假话。许许多多人(包括我自己)都是靠说假话活过来的。

对中国人的良心来说,在那假检查、假批判成风的年代,唯一的道德戒律是:绝对不能对别人造成真实的伤害。因为不慎而无意中伤害人已经是不可原谅的了;如果有意伤害人,那就绝对是“品质问题”了。

附带使我想到,我在上交了上百份苦心经营的思想汇报之后,终于跟一些红卫兵一起下放到五七干校,彼此间慢慢地有了一些交情。林彪自我爆炸以后,干校的气氛大大缓和,简直变了一个样子。有一次在劳动中聊天的时候,有一个红卫兵对我说:“老李,你真傻,那么认真地写思想汇报。其实,交到我们手里以后,头两次还看看,后来的收到以后就随手扔到字纸篓里了。”我虽然若有所悟,但是当时我敢不写吗?

正因为如此,“文化大革命”不但是一场大悲剧,也是一场大笑话。

当然,还不能排除顾准利用日记给自己的真实感受和思想留下一些密码,以备日后查考、反刍之用。这是只有他自己才能分辨,才能明白的事情,我们只能看到一些蛛丝马迹。

请看1969年11月14日他在下放前夕在北京记的只有17个字的日记:“雨,抢救行李,东来顺晚餐。‘还君明珠双泪垂’。”《顾准日记》,经济日报出版社1997版,第133页。什么叫“还君明珠双泪垂”?其用意只有顾准自己懂,别人是无法猜,也不必猜的。

巧合的是,我自己那个时候(即“林副统帅”一号通令下达以后)也在东来顺吃过一顿涮羊肉,因为过不了几天,全家就要各奔东西,骨肉离散了。但是,我并没有记日记,到现在已记不清是哪一天了。读了《顾准日记》才又记起北京城凄凉冷落,东来顺顾客寥寥,我们一家子强颜欢笑,实际上是肝肠寸断的情景。

又一个迹象:1971年8月30日的日记:“‘偷生’半天,《小逻辑》睛”。“偷生”是什么意思,还打上了引号?《顾准日记》,经济日报出版社1997版,第157页。

不过,老早有哲人讲过,要完全编假话,与完全说真话一样是不可能的。因此八九十篇的《新生日记》中也不时可以看到一些真话,如1970年元旦顾准听说自己在北京的藏书散失之后的日记:即使这些书全部丧失,我也写得出东西来。

手稿,比之要写的东西幼稚肤浅,可以采用者少。卡片不外抄摘与感想,有,当然好,丧失了与丧失书籍手稿结果一样。一个人用全生命写出来的东西,并非无聊文人的无病呻吟,即应该是铭刻在脑袋中,溶化在血液里的东西,我所要写的没有书籍、卡片也可写,丧失他们,又何所惧。

这里现在并不是可以写作的环境。但这种情况不会长此下去。一年以后有四人一间的宿舍,有灯,冬夜可以取暖,其情况就与大韩继后期相类,我要在那种环境下分篇写出一些东西来,作为日后在良好环境下补充、扩大、延长、完满的基础。这就是我的打算。这是与他在商城时下的决心一致的,回到北京后也果然这样做了。

顾准是一个勤快人,不像我是一个懒人。我在《顾准日记》的“序”中说,以中国之大,绝不会只有一个顾准,顾准之所以突出,只因为只有他做到了“把自己的思想变成了铅字”,而所以能做到这一点又与他的勤快分不开的。他思想不停,记述不停,终于使自己的部分思想得以冲破网罗而留存于天地之间。我们永远要感激他向世界证明了,即使在那样天昏地暗的年代,也不能说“中国无人!”

1986年在美国,余英时先生送我一本《陈寅恪晚年诗文释证》,看完之后,我在扉页上写下了下面一段话:呜呼,当红羊换劫之际,“所南心史,固非吴井之藏;孙盛阳秋,同是辽东之本”,岂特先生一人之隐情哉!唯他人大抵无先生之博学,可以藏密码于七言;更无先生之高名,可以待发覆于千载耳。

……陈先生当然是高风亮节可以师表百代,但是他不属于顾准这一代人。他是我们的老师一代。少年高名,而且就因为自己的高名而奇迹般地在某种程度上保护了自己。

然而到“文化大革命”中还是免不了一再交代。在那个“横扫一切牛鬼蛇神”的时代,像他那样的人要不被扫到实在是不可能的。不过陈先生大概可以做到不做假检讨、假批判。如果如此,那在当时也是极其稀有的例外了。

我在《新生日记》中看到一些与顾准一起下放在息县的人的名字,其中不乏我熟识的人,如吴敬琏、赵人伟、张曙光同志,我向他们一一打听了顾准在息县的表现同以前或以后相比有无异常。他们的答复是一样的:顾准就是顾准,没有什么异常。

赵人伟同志还告诉我,就在息县,顾准还根据边际效用的原理向他解释当时十分响亮的口号——“颗粒还家”之错误。顾准就是这样一个执着探索不停的人,其实他们当时都是听过顾准“沉痛的”认罪服罪的检查,听过他“热情地”颂扬毛主席革命路线的赞歌的。

这些肯定要比《新生日记》里写得强烈,但是他们谁都没有把那当做一回事,甚至没有留下印象。谁又能记得那些假检讨呢?所谓“无产阶级文化大革命”的伟大,并不在于它真能改造好人们(不仅顾准)的思想上,而在于它居然能把八亿人口的大国改造成一个普遍说假话的大国。

所以我认为,历来的所谓“国耻”其实不过是各国历史上屡见不鲜的“国难”,“文化大革命”才是真正的“国耻”。