章士钊奴论 毛泽东与章士钊的交往

毛泽东一生结交了许许多多党外朋友,其中交往最久、交情最深的,当属爱国民主老人章士钊。毛、章二人是乡邻又是故旧,有公谊也有私交,他们在半个多世纪交往中表现出的那种“道义相砥,过失相规,缓急可共,死生可托”的深厚情谊,至今为人们所称道。

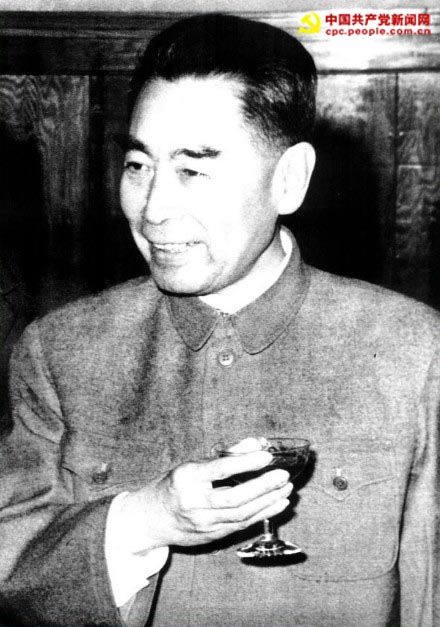

章士钊(1881—1973),湖南长沙人,中国近现代著名学者和社会活动家。他少负才气,22岁时即因主编《苏报》鼓吹革命而名震遐迩。后留学日本和英国,专事研习西方哲学、政治学和法学。回国后办过报纸、刊物,也当过大学教授、校长、律师,在政治、法律、文化和教育诸多领域都名噪一时。

由于章士钊显赫的社会声望加上他高超的处世之道,使得他很早就跻身于政界上层,从辛亥革命后,他一直活跃在社会政治舞台上,在国内的各党各派的各种政权机构中都担任过官职,许多重大事件中也都留有他的身影,是一位经历独特,阅世丰富的传奇人物。

毛泽东最早是通过杨昌济介绍同章士钊结识的。杨昌济即杨开慧的父亲,是章士钊的老朋友。早年在家乡长沙时二人就相识,后同在英国阿伯丁大学留学。虽然当时二人的专业不同,杨昌济治哲学、伦理学及教育学,章士钊攻法律、政治兼逻辑学,但因是同乡又有旧交,遂在学习中结为密友。1918年,应蔡元培邀请,杨昌济到北京大学出任伦理学教授,当时章士钊也正在北大教授逻辑学,老友异乡相遇自然格外亲热,自此章也就成了杨家的常客。

在来北大之前,杨昌济曾在湖南第一师范任教。当时他在众多的弟子当中,最为得意的门生就是毛泽东。他发现这个性格潜沉冷静、行为洒脱不羁的湘中青年,不仅有卓尔不群之才,且有坚忍不拔之志,将来当为国家经邦济世之栋梁,因此备加器重。

杨昌济到北大工作后不久,毛泽东也从湖南一师毕业来到北京,住到了杨家,在这里,毛泽东认识了章士钊。当时虽是初次见面,二人却一见如故。因为早在湖南一师读书时,毛泽东就经常阅读章士钊的文章,并且为章的学识和文才所折服。

而章士钊因不断听杨昌济夸奖他的学生时提及毛泽东这个名字,故而对这位小老乡也留有很深、很好的印象。后来,正是在杨昌济和章士钊的张罗下,毛泽东才在北大图书馆谋得一职。另外,据说毛泽东同杨开慧的婚姻,也是章士钊力促杨昌济而成的。很自然,这些事就更加密切了毛泽东同章士钊的关系。

1920年初,由蔡元培、吴玉章等人领导的“华法教育会”,准备组织部分有志青年赴法国勤工俭学。当时湖南“新民学会”的一些年轻人,闻讯后纷纷报名参加,但出国的经费却一时难以筹措。于是他们到北京找到毛泽东,一起商量解决的办法。

正在生病住院的杨昌济听说此事后,就亲笔写了一封信交给毛泽东,叫他去找因参加南北和谈而滞留上海的章士钊。在上海,章士钊热情接待了毛泽东,并对筹款一事满口答应下来。没出几天,他就把募集到的两万银元交到毛泽东手里。后来这笔巨款一部分资助了赴法勤工俭学的同志,剩下的部分被毛泽东投入了中共早期的革命活动之中。

章士钊慷慨厚助的义举,使毛泽东大受感动,终生未忘。这就引出了一段40余年后“毛泽东‘还债’十年”的生动故事:

1963年初的一天,毛泽东对章士钊的女儿章含之说:“行老(章士钊,字行严)有没有告诉过你,我还欠他一笔债没有还呢!也许行老忘了,这笔债我见到你想起来了,早该还了!”接着,毛泽东把事情的经过一五一十地告诉了章含之,然后说:“你回去告诉行老,我从现在起开始要还他这笔欠了近50年的债,一年还两千元,十年还完两万。”

几天之后,章士钊果然收到了毛泽东派秘书送来的第一个两千元钱。章士钊要女儿转告毛主席说不能收此厚赠,并说当年自己也拿不出这笔巨款,这些钱都是募捐来的。毛泽东闻听此话后微笑着说:“你也不懂,我这是用我的稿费给行老一点生活补贴呵!

他给我们共产党的帮助,哪里是我能用人民币偿还的呢!你们那位老人家我知道,一生无钱,又爱管闲事,散钱去帮助那许多人。他写给我的信,多半是替别人解决问题。有的事政府解决不了,他自己掏腰包帮助了。我要是明说给他补助,他这位老先生的脾气我知道,是不会收的。所以我说还债,你就告诉他,我毛泽东说的,欠的账无论如何要还的。”

自此,每年春节期间,毛泽东必派秘书送钱到章家,到1972年送满两万元。1973年春节,毛泽东见到章含之时突然问道:“今年的钱送去没有?”当得知两万元已还清没有再送时,毛泽东笑了,他对章含之说:“怪我没说清,这个钱是给你们那位老人家的补助,哪里能真的十年就停,我告诉他们马上补送。你回去告诉行老,从今年开始还利息。50年的利息我也算不清应该多少,就这样还下去,行老只要健在,这个利息是要还下去的。”

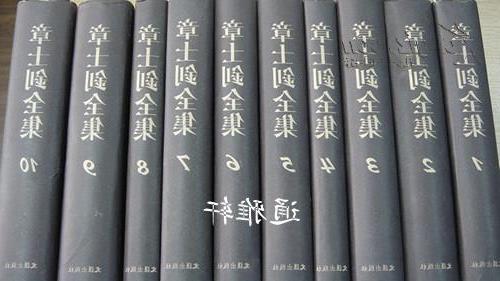

章士钊才华横溢,学贯中西,是出了名的大学问家。他一生笔耕不辍,著作等身,由他撰述的专著就有20余部,其中《政本》、《调和立国论》等政论著作,以其论点鲜明、笔锋犀利而著称于世;而其《逻辑指要》和《柳文指要》两部学术著作,则更是有口皆碑、享誉文坛的鸿篇巨制。

章士钊早年在国外是专门学习逻辑学的,是国内最早从事逻辑学教学与研究的人。据说“逻辑”(Logic)这一中文译名,就是他在一篇文章中首先提出来的。1918年他在北京大学讲授逻辑学时,以欧洲逻辑体系为“经”,以中国古代名辩理论和实例为“纬”,系统而生动地介绍了逻辑学基础知识,很受同学们的欢迎。后来他根据讲稿整理补充写成《逻辑指要》一书,于1943年出版。

上世纪50年代党中央提出“双百”方针后不久,国内逻辑学界发生了一场大论争,争论的焦点是形式逻辑和辩证逻辑关系问题。毛泽东同志十分关注这场学术之争,认为它对于繁荣和发展我国的学术研究大有好处。因此,这场论争中的每篇文章他都尽量找来阅读,遇到问题还经常向专家请教。

有一天,毛泽东在一次茶话会上遇到了章士钊,对他说:“行严先生,听说您过去曾有过逻辑方面的著作,是否能够拜读一下?”章士钊一听便知道毛指的是他写的《逻辑指要》一书。但这本书是抗战期间为响应蒋介石“以精神之学教天下”的号召撰写的,书中有些话今天看来显然已不合时宜。

想到这里,章士钊颇为踌躇地回答说:“《逻辑指要》这本书原印于重庆,与叛党有关,我如果把它呈送您阅览,岂不是侮辱您了吗?这怎么可以呢?”毛泽东笑着说:“这是学问方面的事,没有什么关系。”

不久,毛泽东邀请章士钊前去聚谈。这时书桌上正放着他送去的《逻辑指要》。毛泽东指了指书说:“行严先生,您的大作我已从头到尾、一字不遗地读过了。这些年来,我阅览的有关逻辑的书也不算少了,但大多数都是从西方翻译过来的,不足称为专著,独先生吸取中国古籍材料,排比于逻辑间架之中,在同类书中,可以说是仅见的一种……”毛泽东还告诉章士钊,中央政治研究室拟出一套《逻辑丛书》,想把《逻辑指要》列入其中,重新刊行。

章士钊听了这个消息自然高兴,但他提出出版前要对该书作些修改。“这就全由先生做主了。”毛泽东回答说。

一个多月后,章士钊把修改后的书稿送呈毛泽东。当时毛泽东正患重感冒,但他抱病仍坚持把全书认真地看了一遍。当毛泽东发现书稿对原著作了多处删补而大为增色时,深深为老先生的这种不辞辛苦、精益求精的治学精神所敬佩,遂援笔写信给章士钊,建议章为该书的新版写一个“出版说明”,就《逻辑指要》成书的历史、再版的原因、修改的内容等,向读者作一解释。信中毛还把自己代为起草的这一“说明”书呈章士钊,听取意见。

章士钊接读毛泽东的信后,老泪纵横,他对夫人说:“主席亲自为我写出版说明,真正不敢当啊!学问者,天下之公。主席是真正的重学问,真正的懂学问!”那天晚上,他独坐灯下,时而摩挲旧稿,时而诵读来信,久久不肯入睡。他想起当年该书最早拿去给蒋介石看时,蒋却不屑一顾,只是搪塞地说:“看了一下。没有工夫研究。”真是清浊分明,高下立判啊!

1961年,《逻辑指要》由三联书店出版,章士钊送出的第一本自然给了毛泽东。

《柳文指要》是章士钊晚年完成的另外一部扛鼎之作,该书从编写到出版,一直得到毛泽东的倾力支持,可以说没有毛泽东的帮助也就没有这部百万巨著。

章士钊一生酷爱“唐宋八大家”之一的柳宗元的文章。1960年,时年八十高龄的章士钊,利用平生掌握的资料和自己的研究成果,开始着手写作《柳文指要》一书,经过五年焚膏继晷地奋力笔耕,到1965年完成上下两部近一百万字的初稿。

毛泽东也十分喜爱柳文,当他得知章士钊写书的消息后,便急切地借来书稿先睹为快,并且一边读,一边逐字逐句地研究,写出大段大段的修改意见,拿去同章士钊切磋。毛泽东这种把朋友的事当作自己的事的古道热肠,给垂暮之年的章士钊极大的欣慰。

可是当章士钊把书稿按照毛泽东的意见修改完后送去出版时,没想到却遭到了康生种种理由的阻拦。毛泽东知道这一情况后,不得不于1965年底亲自给康生写信,才迫使康生改变态度,佯作同意出版。但不久就爆发了“文化大革命”,《柳文指要》出版的事自然也就被搁浅了。

1970年,当“文革”的狂潮减弱转为“斗、批、改”的时候,章士钊又重新提出《柳文指要》出版的问题。这时已窃取“中央文革”要职的康生,又变着花样出来干扰。他专断地提出要章士钊改变观点,用所谓马列主义、毛泽东思想将全书重新修改一遍才能出版。

章士钊对此极为愤怒,写了一封措辞激烈的长信给毛主席并康生,断然拒绝按照康生的意见修改全书。结果,章士钊的这封信不仅没有招来杀身之祸,反而促使毛泽东下指示由中华书局立即排印《柳文指要》。

1971年,《柳文指要》终于出版了,并且版式同“毛选”一样,用的是大号仿宋字排印的,这种礼遇在“砸烂一切旧文化”的“文革”期间是绝无仅有的。《柳文指要》的出版,令九十高龄的章士钊激动不已,他含着热泪挥毫赋诗一首,来抒发他的兴奋之情:

人生修短本难必,伊谁八五谁九一?两人相逢应同坐,少长僧儒堪指摘。九十一翁不识公,语胡自至吾岂怿?幅巾随处一悠哉,声闻自迩宁不忆?古寺荼毗一个僧,孤忠血化千年碧。忽然讲经忽坐化,存原可取去勿惜。诗虽不如寿过之,入忘胜天齐损益。胜负也于马力见,辕下一鸣人已识。吁嗟乎?长途焉用咫尺为?久暂至今持一息。二十年间试回想,新生万木森森立。老夫蠡此事何事?徒抱雄心沸衷臆。诗成笑比坠驴人,遮莫夔龙纷满壁。

作为从旧世界营垒走出来的爱国民主人士,章士钊的一生是曲折而复杂的。历史上他有过多次不同的政治选择,其中也走过弯路,办过错事,但革命的风雨最终使他靠向了共产党,成为共产党人真诚的朋友;特别是他同毛泽东之间结下的那种肝胆相照、荣辱与共的诤友情结,更是党与党外朋友关系的光辉典范。

1945年8月日本投降后不久,毛泽东飞赴重庆,就战后和平建国问题同蒋介石进行谈判。由于八年的战火,弄得生灵涂炭,民不聊生,所以当时国人对这次谈判都抱有极大的期待。但是蒋介石缺乏和平的诚意,谈判进行得很不顺利。

到谈判的后期,他竟暗地里调兵遣将,把内战的乌云密布天空。当时在重庆身为“国民参政会”参政员的章士钊,从密处得知这一情况后,对毛泽东的安全十分担心。有一天,他在参加一位湖南老乡举办的宴会上见到毛泽东,未及长谈,便在手心上写了一个“走”字,然后悄悄地说:“老蒋是不会和共产党合作的。

他现在是拖延时间,准备内战,你应该是三十六计走为上计。”当时毛泽东为了力促国共谈判取得积极成果,正想再对蒋介石做些工作,听了章士钊的劝告后,不久他就离开重庆返回延安。多年后,毛泽东在回忆起这件事时,曾感慨地说:“只有真正是共产党的朋友,才能提出这样直言不讳的意见。”

1949年建国以后,国内政治运动接连不断。像章士钊这样历史情况复杂的人,受到冲击在所难免。当时社会上有一种普遍的舆论,认为章制造了1926年的“三·一八惨案”,称他是“屠杀青年学生的刽子手”。这自然让章士钊感到巨大的思想压力,日子很不好过。

所谓“三·一八惨案”,是1926年3月18日,北京段祺瑞执政府镇压游行示威的学生制造的一件血案。当时北京的一份小报《世界晚报》报道这一事件时,称此惨案的主谋是教育总长章士钊,这引起了各方面进步人士对章的猛烈攻击。

鲁迅先生就“三·一八惨案”写过《纪念刘和珍君》和《论费厄泼赖应该缓行》两篇杂文,也对章士钊进行了一番痛骂。事实上,惨案发生前三个月,章士钊已辞去教育总长改任执政府秘书长,惨案发生当天他在天津并不在北京,“三·一八惨案”与他毫不相干。

为此,当年章士钊就曾在报上刊登声明,指出报纸的传闻有误;解放后他也在不同场合说明事实真相。但是因为有鲁迅的那两篇文章做着“明证”,又有谁能相信章士钊自己的申辩呢!

毛泽东后来听说了这一情况,觉得在这时候应该帮这位党外朋友一把。有一天,他把刘少奇、周恩来、朱德等七、八位中央领导请到家中作客,席间专门安排章士钊给大家讲清了他与“三·一八惨案”以及与鲁迅的关系;事后,还让周恩来把有关情况告诉了鲁迅夫人许广平。就这样,章士钊几十年的不白之冤被洗清了,他重新获得了党和人民的信任。

1966年,“文化大革命”的疾风暴雨席卷中国大地,一场新的灾难又落到了章士钊的头上。那年八月的一天晚上,一群红卫兵高呼着“打倒老牌反革命”、“穷追猛打落水狗”的口号冲进章士钊家,抄了他的家、又把他揪到院子里进行了批斗。

他们把已经铁案如山的“三.一八惨案”等陈年老账又拾掇出来,逼着章士钊低头认罪,此举让这位八旬老人既愤怒又痛心。当晚,他就给毛泽东写信,诉说了所发生的一切。毛泽东接信后,亲笔复信抚慰,并嘱托周恩来把章士钊一家送进301医院保护起来。

在医院里,家人非常感谢毛主席给了他们一个安全的“避风港”,都劝章士钊读书写字打发时光,别再惹事生非了。但生性耿直、忧国忧民的章士钊,看到“文化大革命”把一个好端端的国家弄得民生凋敝,破烂不堪,他怎能不管不问,安闲度日呢?特别是他看到当时斗争的矛头指向国家主席刘少奇,心情十分沉重,他对身边人说:“这个运动再搞下去,国家要完了,不能打倒刘少奇。

这些家伙(指江青一伙)要把中国毁掉。”他要女儿章含之把他的话捎给毛泽东,女儿表示这话不好给主席说;于是他毅然决然地宣布说:“那我就给毛主席写信,请他制止打倒刘少奇。

毛、刘分裂就会使国家分裂,使人民遭难。”他记得,1957年“反右”前夕在全国政协的一次座谈会上,他也曾吁请中央注意加强领导核心的团结,他说:“古语云‘物必自腐而后虫生’。

譬如一个水果,表皮坏一些不甚要紧,削去一些并无损果子味道。惟果子自核心处腐烂生虫,虽表面光泽尚存,但从里往外逐渐腐蚀,最终此果是不可食的。

中国共产党乃国家兴旺之柱石,犹如果实之核心。社会其他方面有些毛病较易纠正,惟共产党核心之健全最为重要。”虽然当时一些人把他的发言斥为反党、反社会主义言论进行批判,但他给毛泽东写信反映情况后,毛认为章的这些话虽有些过激,但用意是好的,并没有过多地责怪他。

现在事情已经发展到共产党核心公开分裂,情况如此严重,我作为党外朋友不去说话谁去说话?1967年3月,章士钊向毛泽东发出了一封情真辞切的“规劝”信,信中说:“共产党起家不易,由草创以至统一全国,前后40余年之久。

两公(指毛、刘)皆始终其事,此何等珍贵友谊,实不宜于国内延长动乱,阻吾进路。”“凡事毋为亲爱者所痛而仇隙者所快。吾为此惧深有感于斯言。

”他希望中共团结,毛、刘握手言和,“以民族利益为重,以国家兴盛为念,切不可打倒刘少奇,以停止‘文革’之乱。”与此同时,章士钊也给刘少奇写了一封信,劝他以大局为重,主动向毛检讨认错。信发出三天后,毛泽东就回了信,信中说:“惠书敬悉,为大局计,彼此心同。

个别人情况复杂,一时尚难肯定,尊计似宜缓行。”信中“个别人情况复杂,一时尚难肯定”,显然是说刘少奇犯有你并不知道的严重问题。为了让章士钊了解这一点,几天后毛派工作人员送来了刘少奇的“罪证”材料。

章士钊看过之后,轻轻摇了摇头,不由长叹一声:“欲加之罪,何患无辞!少奇同志的这些罪状,都是经不起推敲的。看来,有人蓄意要置他于死地。”接着他回过头去对女儿说“我老了,不中用了,我的进言没人要听了,国家就要遭难了”。

虽然章士钊这次的犯颜苦谏没能奏效,但他为了国家民族的利益,不屈流俗的卓越见识,不顾安危的侠肝义胆,使我们看到一个正直的民主人士对共产党的真情实谊。

在章士钊多姿多彩的人生经历和同毛泽东亲密交往史上,有一件不能不提及的事,那就是他一生中多次担当和平使者,为国共两党的沟通、和解和会谈而奔走。无论是他代表国民党同共产党谈判,还是他带着共产党的使命去同国民党秘密接触,都是为了国家的和平安定和祖国的统一大业,因此章士钊被海内外誉为中国的“爱国老人。

1949年1月,在解放战争取得决定性胜利,国民党南京政府覆灭已成定局的强势压力下,蒋介石被迫下野,由李宗仁出任代总统。李宗仁上台以后,看到再继续打下去已没有出路,于是准备同中共和谈。为了在正式会谈前了解中共的意向,李宗仁决定先派几位民间人士前去探路。

这时他首先想到了章士钊,因为章在社会上名气很大,又是毛泽东的同乡,早年他还参加过南北议和的谈判,应该是最为合适的人选。当时章正在上海闲居,李宗仁就亲赴上海登门拜访。

一向以国事为重又“爱管闲事”的章士钊,听说要他出马为国内和平奔走,二话没说便爽快地接受此任,并于当年2月13日与颜庆惠、江庸一起,组成“上海人民和平代表团”飞往北平,与中共方面接洽。在北平,叶剑英、董必武等中共领导人对他们的到来给予了高度重视和热情接待,并就国内形势、两党和谈等问题同他们进行了坦率的交谈。

2月22日,毛泽东在西柏坡接见了代表团一行。一见面,他握着章士钊的手说:“行严老,重庆一别,我们三年多没能见面了”,接着二人亲热地拉起了许多往事,章士钊借此机会向毛泽东转达了李宗仁的和谈愿望,毛泽东也向章士钊介绍了共产党关于和谈的基本立场和原则,并希望他为国内和平作出贡献。

第二天,毛泽东亲自为章士钊一行送行,并把给李宗仁的亲笔信交到他的手里。章士钊深深为共产党人朴实无华和真诚待人的品格所感动,他暗下决心,一定要为国共两党和谈的成功做出自己最大的努力。

4月1日,章士钊作为国民党政府代表团成员,再次来到北平参加正式会谈。经过几轮商谈,双方最终达成了“国内和平协议”。可是后来南京政府却拒绝在和平协议书上签字,致使和谈成果毁于一旦。对此章士钊十分痛心和失望,他与邵力子联名写信给李宗仁,痛斥国民党假和平真备战的骗局。此后,章士钊与其他代表团成员一起拒绝返回南京,留在了北京。

新中国成立以后,如何尽早解决台湾问题,完成祖国统一大业,一直是党中央议事日程中的一项大事。早在上世纪50年代初,毛泽东就曾有过和平解放台湾的考虑。1956年1月,他在第六次最高国务会议上,正式提出了“第三次国共合作”的构想。

他说:“国共已经合作了两次,我们还准备进行第三次国共合作”。章士钊听到这个消息后无比振奋,他找到周恩来主动请缨,表示愿意为国共两党的再次合作做些力所能及的工作。章士钊的这一请求很快得到毛泽东的批准,他知道章在国民党上层中还有不少故朋好友,章完全可以继续扮演为海峡两岸传递和平信息的角色。

1956年5月,章士钊带着毛泽东和周恩来的重托,以探亲的名义来到香港,找到了在香港负责国民党文宣工作、主持《香港时报》的许孝炎。

许孝炎是湖南沅陵人,章士钊的老乡,抗战期间二人同为“国民参政会”参政员,交往甚密。章士钊首先把这次来港的使命向许讲明,然后把中共中央的一封信嘱托许转交蒋介石。许自知事关重大,当天即飞赴台北直奔“总统府”,当面把信交给蒋介石。

蒋介石当时并没有表态,一年后他突然派出一名“信使”由香港经广州来到北京。这个使者叫宋宜山,也是湖南人,国民党名将宋希濂的哥哥,过去同国共两党都有些联系,现居住在香港。

这次他是以探望被关押的胞弟宋希濂的名义来大陆的。在北京,周恩来总理亲切会见了宋宜山;中共中央统战部部长李维汉还就第三次国共合作、祖国统一等问题同他进行了具体会谈。这次北京之行给了宋宜山良好的印象,回港后他写了一万多字的报告转交给了蒋介石。

由于报告中有过多赞美共产党和大陆成就的话,引起蒋介石的不悦,加上当时大陆正搞反右运动,蒋介石认为国共谈判的时机还不成熟,从而中止了国共间进一步的接触。此后的1962年和1964年,章士钊又两次赴港找国民党故旧做工作,可惜也都没有取得效果。

几次三番斡旋活动的失败,成了章士钊心中的一块痛。眼看着自己越来越老了,身体又患多种疾病,他多么希望在有生之年能为海峡两岸的和平再尽一把力,以了却心头的一桩宿愿。1972年底,他向周恩来表达了要再去香港一趟的念头,但周认为章已92岁高龄,恐怕身体已不允许他作此长途旅行了,就没有答应。

后来毛泽东知道了这件事,他很了解章士钊此时的心情,遂答应派一架专机送章赴香港。在周恩来精心安排下,1973年5月,章士钊乘“中国民航”专机再次来到香港。

他顾不上休息,从到港的第二天起就频繁地走访各方的旧友,有时连续几天很晚才回到家。由于气候不适,加上过度劳累,到6月下旬章士钊就病倒了,后竟一病不起。周恩来听到章士钊病重的消息,立即派医疗专家赶赴香港,但国内的医生还没有赶到,章老先生就带着深深的遗憾,与世长辞了。就这样,章士钊这位“爱国老人”,为了实现国共和谈、完成祖国的统一大业,奋斗到生命的最后一息。