陈之佛工笔花鸟画 【名家欣赏】陈之佛工笔花鸟画赏析

中国二十世纪中叶的现代工笔花鸟能大放异彩,陈之佛于其中,作了决定性的努力。与他同期的另一位工笔花鸟画家于非闇与他,素有“北陈南于”之称,只是于非闇的工笔更偏工整、更脆、更明艳,陈之佛的工笔更自在、更柔、更雅致而已。

陈之佛1944年所作的《山茶露》(设色纸本 52×87.5cm)是他比较少见的横幅作品之一。他大多数的作品是立轴、四连屏或扇面,横幅如一家人兄弟众多、只有一两个姐妹那样稀罕可爱,所以开篇将它放于此饱赏。

欣赏它,当然更在于它透着陈之佛纯正的工笔花鸟气息,我们可以一下子切入对陈之佛艺术的真实感受中。

陈之佛的《山莺哺育图》(设色纸本 立轴 53.5×33cm)所描绘的自然与动物的关系,感人肺腑。享受过父母之爱的人,或从来没有过父母之爱的人,在这幅作品前,想来有着同样深刻复杂的感受。

很久以来我一直不喜工笔,认为画家无非是在规规矩矩地照搬自然的样子。现在知道,描摩自然,未必就是自然本来的面目,有可能极其主观。这件作品,我就认为它很主观,且主观得这么好。

与陈之佛大多的工笔画相比,此幅《安居乐业》(立轴 52×29cm)显得随意,不那么工整,“勾”的痕迹轻些,“染”的痕迹重些,且勾得不如他其它作品流畅,也不知是他在琢磨更多的表现手法,还是这件作品本身存有真伪的问题。不过就画面渗出的气韵,对世间万物的爱意,它是陈之佛特有的。

在欣赏陈之佛的作品时,比较遗憾的一个感受是,他大多的作品都没有日期,这给研究他的人带来了很大的难度。人生的哪个时段完成哪件作品,哪种风格孰先孰后体现,都是很重要的脉络。这个脉络,至今不够清晰,只知他的主要工笔创作,约在1934年至1962年之间。

陈之佛的《雪夜柳禽》(立轴 设色纸本 128×33cm),使我们可以领略到无雪不成冬的美意。

需要说明的是,这样一些笔性淋漓、意境丰盈的作品,有可能全是在抗战年代里画出来的。这类与现实“无关”的作品,不是照国家命运的逻辑、而是照自我艺术发展的逻辑去呈现的,我并不认为它们的产生就一定意味着冷漠了国家。事实是,在很大的程度上,它们抚慰了当时饱受战争伤害的许多心灵。

陈之佛的工笔画,往往十分感性、纯美与宁静,带些儿日本浮世绘的装饰味道,又明明源自于自己的深厚传统。这与他既修日本美术、又修中国水墨的经历有关。《月夜双雁》(立轴设色纸本 103.5×40cm)就是他双修的一枚果实,多汁,脆甜。

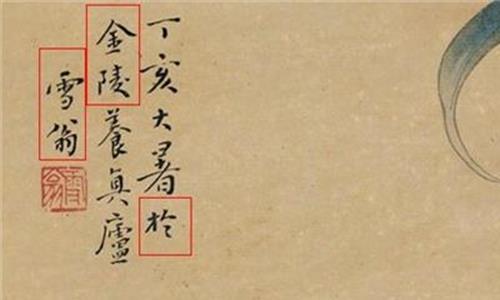

陈之佛作品的题字,通常为雪翁,这是他的名号。也有写“陈之佛”三字的。但是否会写上“雪翁陈之佛”,再加个“画”这样的字,是个疑问,还有待于更深入的考证,是以后要下的功夫。但就其作品的味道与题字的品相,《樱花小鸟》(立轴设色绢本 117×47cm)该是他的作品无疑。

陈之佛的此幅《花鸟》(立轴 设色纸本 127×30cm),在构图上有精心的经营,茶花石榴并开,麻雀蜜蜂齐来。满画面溢着春天的气息,散发着沁人的花香。

陈之佛的《梅花双禽》(立轴 设色纸本 108.5×30cm),是与上一幅同理的画,雀鸟偎依,花朵吐蕊,真是美不胜收。

陈之佛的《梅花吐幽》(立轴纸本130.5×61cm 1948年作),终于标明是哪一年创作的作品了。抗日战争结束,国共两党成败各自成定局,天下终于暂告太平,令人扬眉吐气。

寒风阵阵的冬日里,忍不住就想看鲜花盛开。陈之佛的《茶梅寒雀图》(立轴 77×40cm)该是冬天刚过的景色,如题跋里写的 “腻粉轻红色未消,先催春气上寒条”那样。这是一幅赠送老师的字画,故有题咏之句。画面且染且勾,树叶树枝的撞色尤其漂亮。

陈之佛的《苇塘双雁》(立轴 设色纸本 131×47cm),可以理解为是他个人幸福生活的写照。内心情感充盈的人,写文画画,为人处事,往往带着祥和之气,既不急也不燥。何况他的心胸,是存有大爱的人,所以画面显得更加润泽了。

徐黄门下有雪翁

凡子/文

读史论画,或是习画,从一开始,我都算不得是传统艺术的拥戴分子。从少年时得第一本精美的印象派画册开始,对油画的兴趣,一直远远大于对传统水墨的兴趣。为什么不爱身边之物而偏去喜欢人家的东西,全无道理可讲。工作之后直接进入前卫艺术的领域,离传统艺术就更加远了。

也许,这是从来没有人好好地告诉过我传统的好处在哪里,也或在于在某种潜意识的认知上,会认为老祖宗的东西只属于过去,把它放在神龛上,让几个传承衣钵的人去膜拜就好。新生代要走的,不是万千人走过的老路,而是要在人迹罕至的领地,踩出新的脚印,呈现新的思考。

但正是在对现代艺术的观望中,悟到一个令人惊讶的事实。那断然将传统抛弃的艺术,作品都缺少一种内在的依凭。而那将传统作了独到理解的作品,竟有异样的好。

这个独到,可以是正面的接纳领悟,可以是反面的批判态度。

这使我再一次回身,去打开传统艺术的大门,重新对自己的祖宗一探究竟。这一回身,因是成熟心智后的行为,才终于明白老祖宗留给我们的过去,是一个多么巨大的宝藏,只怕用尽一生的力气,才可探得它的一点皮毛。

原来传统之魅力,正在于它是巨人的肩膀,又是自我的生命构成。所谓艺术的新脚印,是激活这个高度成熟的体系,补给它充分的现代意识,拓展它,新颖它。不至人家说我们有好艺术的时候,指的只是久远以前的事情而不是现在。

民国年间的现代工笔花鸟画家陈之佛(1896-1962),算不算老祖宗中顶尖儿的人物呢?当然算。只是比起过去朗朗上口的一众工笔大家如唐代的张萱、五代的黄筌、北宋的赵佶或清初的恽寿平等,还不那么老,是一位很年轻的老祖宗。这位年轻祖宗出生于浙江余姚浒山镇,是一位书香人家的后代,一粒生来的艺术种子。艺术种子往往更像是上天给人间的美意,与父母是否懂艺术倒没有直接的关系。

陈之佛的父亲陈也樵便只是个商人,经营的是药铺与染坊。母亲则与传统的中国女子无异,温柔贤良,只管理家事。这对好夫妻都是大户人家的后代,结了这门当户对的婚姻,对孩子的照管与教育十分尽心力,付爱意。儿童时的陈之佛蒙受着父母的恩泽,成长得茁壮,到了该受教育的年龄,私塾与学堂一路入读,从不耽误。

这个孩子身量娇小,但读书成绩很是优异,初识字时就显现出了对语言的敏感性,作文写得行云流水。再读到高小时,绘画上更为浓厚的兴趣已经表现出来。有段时期,陈家因家资紧张而致陈之佛缀学,便让他去四叔祖家陪小姑小叔读书。这个陪读时段对陈之佛来说至为重要,因为亲戚家的大书房向他无条件畅开,他读书读得十分忘我,拿本《芥子园画谱》就可画到深更半夜。

小孩子没有功名心,也不懂大人的抱负,他所显现的,一定是吻合他天性的。他所爱好的,一定是他痴迷的。因为读了好多的藏书,绘过好多的图画,待他少年初成时,文化基础已打得十分扎实。受益过这种训练的陈之佛,成年后对教育特别的看重,对学生对儿女一律谆谆叮嘱:人做万事,知识化、文化化是生命首要的底色。有了这个底色,做事才有高度。看陈之佛的一生,会恍然明白这句话的真正用意。

十六岁,这个身量仍然娇小、肚子却装了不少墨水的少年,得长辈们尤其是父亲的支持,去了繁华的省城杭州,入读杭州甲种工业学校,学英文,学图案,学设计。这是偏实用工艺设计的学校而非专门的美术学院,可知早期的陈之佛更擅长工艺美术,而不是像后来与他相稔的丰子恺那样,出了校门做的是一名美术家。

但即使是图案设计,陈之佛的悟性从一开始就不输于美术家,对图案拥有着特殊的敏感力,这使我们不必遗憾他最初读的竟然是工科。一个人的造化不是他从哪个门进入他的领域,偏门旁门甚至未入过门都不要紧,悟性于其中才是最重要的特质。

1916年,二十岁的陈之佛以优异成绩毕业,留校任教图案课,并于当年编写出一本《图案讲义》,石刻印刷了,当成是给学生学习的教材。编写这种教材于今天是很普通的平凡事,而在现代主义美术还没有传播开的新民国,它具有不一般的启蒙意义与价值。

执教两年后,陈之佛考取了日本东京美术学校工艺图案科官费生,出国进一步深造去了:他是第一个东渡日本学习工艺图案的中国青年呢。在日本学习的五年中,陈之佛秉承着少年时养成的好习惯,特别勤奋地学习,跟在他的老师岛田佳矣教授身后,图照描,样照绘,色尽染,希望把能学到的都学回来。

这位岛田佳矣老师中国人不熟,是日本图案法的创立者。他的图案思想体系,甚少有对西方图式的迷恋,却对中国的艺术深怀膜拜之情。他曾对陈之佛说,日本的图案艺术就渊源自中国的古代艺术。对一个中国学生来说,学他国的美术固然重要,自己之国的艺术,那才是取之不尽的宝藏。

技艺得到为师的细心亲授,思想得到为师的重要提醒,回国时的陈之佛,已然有自己初步的艺术观了。陈之佛能到日本留学,有一个珍贵的细节感人至深,不应遗漏它。

人们谈论一个人,津津乐道的往往是这个人如何有成就,如何对国家有贡献,却甚少谈,是谁成就了这个有成就的人。

陈之佛是官费留学生,但官费只是基本的出行保证,不足以应付整整五年的开销。事实上,陈之佛当初能从浒山镇到杭州读书,因家境不力已是勉为其难,到他想出国时,家里再也拿不出一分钱送他上路。是一个平凡女子挺身而出,把家中积蓄的三百大洋兜底给了陈之佛,才成全了他五年的东瀛之行。

女子不是外人,是家中媒妁之言许配给他的年轻的妻。妻不识字,还是小脚,不一定理解陈之佛所做的事,但在这个小女子的眼里,她的男人令她十分仰慕,因他竟可以去国外读书,那是多了不得的本事。她倾力助了他的这个本事,娘家活命的钱全被她拿来资助了陈之佛。这沉甸甸的爱与恩义,想必陈之佛是郑重怀揣着它上路的,且在未来的日子里时刻不忘。

五年的留学是很漫长的分别,但这对夫妻忍了下来。尤其陈之佛,在日本他是新式的中国留学生,他要如李叔同那样有一段异国恋,甚至带回来一个日本妻子,不是没有可能。但陈之佛什么也没做,有多情的日本女子喜欢他,他亦什么也没做。人整个儿地出去,又整个儿地回来了。且一挨在上海落实了工作,便将妻接到了身边,温柔地待她敬她,和她生儿育女。

她成就了他的事业,他则要成全她的情感——在这里,我们准确地理解了男女之间情深义重的含义。

没有这个情深义重,是否会有后来的陈之佛呢?须知稍晚于他到日本留学的丰子恺,因资金有限,仅仅在日本呆了十个月,靠异常的苦读才换来一身的才学。早年的陈之佛如瑶成型,就是这样一个旧式女子舍命把他托举出来。她平凡么,很是不凡呢,她是他“饮水思源”的那个“源”。

陈之佛回国后本来要去的是杭州工业美术学校,准备在那里开设工艺图案科,像岛田教授那样育人。但因学校高层易人,他转而去了刘海粟任校长的上海东方艺术专门学校,以教授图案课为己任。在做先生的同时,他创办了尚美图案馆,开始承接为厂家设计图案的业务,同时为著名杂志作装帧设计,更与一众新兴知识分子如叶圣陶、朱光潜、夏衍等一起创办了“立达学会”,又与丰子恺、陈抱一创立了“立达学园”,一系列新型的艺术教育与普及的实验计划,已然展开。

这个时期的社会背景颇为复杂。美术家在忙美术的事,政治家在忙政治的事。美术家希望美术可以辅助民智的开启,从文化的角度去勾勒新民国的新面貌。而陈独秀领导的中国共产党正在领导工人罢工,以反对军阀的统治。全国罢工运动此起彼伏,社会矛盾凸显。

这也可以解释为什么在那段时期,陈之佛的生活会那么多变,一会儿在上海艺术大学任职,一会儿南下广州去市立美专,一会儿又返上海美专,一会儿又去南京中央大学艺术系当教授。

当然这也在于,当时的美术学校是由美术同行自行组建,个人的工作往往随学校的人事变动而变动,美术教育工作者的生活,都充满着一种波浪起伏般的流动性与不确定性。

但生活的变动并无碍于陈之佛认真对待手上的工作。他当时的图案设计是最为新颖的,得他做装帧设计的众多名家书籍与杂志是最有意味的,而他教学之余编写的许多图书、教材与美术概论,对当时的中国人来说,完全是全新的。

留学时打下了扎实的美术功底,陈之佛在工艺美术领域的诸多方面,既有开拓的精神,又有开拓的方法,是个擅长设计的高手,是今日美术设计中人念念不忘的前辈恩师。这是陈之佛将岛田佳矣当初提醒他的话,牢牢记在心里的缘故:取传统中你懂了的,用新的形式让它活过来。

不过真正勾起陈之佛复活传统念头的,是他1931年受徐悲鸿的邀请到南京中央大学执教之后。在这里,陈之佛有许多的机会,看了不少古代工笔大家的真迹,尤其是宋元明清的众多极品。

这是他在长期耳濡目染现代图案美术之后,首次近距离地感受到中国艺术的魅力。这些作品中呈现出的逼人的性情,欲说还休的性灵之美与笔触之美,把他的情感点燃了,眼睛点亮了,简直可说是欣喜若狂。他第一次知道传统艺术好在哪里了。人与人的相遇可以一见钟情,人与物的相遇,也有类似的情感。

自此,即1934年之后,陈之佛开始了工笔重彩花鸟画的实践。他没有专门拜师学艺,铺开宣纸自己就开始了。钟情所爱之物的意思,就是神魂颠倒,就是废寝忘食,就是画个不休。一边画一边还阅画史读画论,追溯工笔的源头,捋清其中的道理。

同年秋天,在中国美术协会的第一届展览上,陈之佛的工笔花鸟画亮相了,这些画如新式美人出阁,一下吸引了人们的注目。而到1942年在重庆举办的陈之佛的首次个展上,他致力钻研的花鸟画,得到人们的肯定已是毫无疑问的了。

要说有疑问,也只是有人不知那画上所题的“雪翁”是谁,专程来问,寻问的人又还直接问到了在场的陈之佛,陈之佛笑而不语,对面的人才恍然大悟,原来雪翁就在眼前!

此刻我们不能忘记,这是非常年月里的非常展览,是艰难之中的不凡成绩。1937年中日战争已经爆发,陈之佛与好友丰子恺一样,是带全家随学校一起撤往这相对偏僻的西南后方重庆,在展开自己的美术工作的。

1937至1945年间,国难当头,社会动荡,生活实在颠簸,不知一颗做事的心怎么静得下来,不知在物资匮乏,矾宣难找到,颜料难觅得的情形下,又怎么进行绘画创作。但那个时候的人似乎都是异才,每个捱过艰难岁月的人,其精神并不坍塌,气质并不抖缩,心灵并不虚弱,该受的受着,该做的事却一样没拉下。

不仅没拉下,在举办首次个展后,陈之佛又做过三次展览。这第二次的个展既为宣扬他的艺术新主张,又为卖画偿还学校运转所亏欠的债务。奇怪吗,学校的债务怎么要个人来偿还?原来文化这一等的事情,向来并不是国家觉得它有多重要。口头禅一般地叨念文化,落实到具体的事情,承担者与推进者,永远是那有识之士的个人行为。

在重庆期间,陈之佛曾经接受聘请,出任过国立艺专的校长,不过教育部既不增加经费还要管制思想,这两点足以使任何的伟大理想顷刻泡汤。陈之佛辞了职,并将在任期间学校所欠的经费,自己去把它作了个了结。无论是在情感还是在所做的事情上,陈之佛的风格,永远有始有终。

第三次展览是联展,与他一起展出作品的有徐悲鸿、吕凤子、陈树人、赵少昂及傅抱石等一众英豪。是为抗战取得胜利而举办,也是为陈之佛的五十周岁而庆生。似觉不过瘾,联展两月后,陈之佛趁兴又举办了一次个人展览,让自己的作品抚慰了人们一颗颗饱受战争困扰的心。于此,个人到了知天命的年龄,绘画风格也露峥嵘,战争也结束了,新的生活该等在前面了吧?

此时这样说还太早了点。就政治与国家命运而言,外敌是投降了,国共两党争雄的战争却延续着,一轮又一轮无休止,管不了哀鸿遍野,更管不了民不聊生。和谈不可能,炝人的战火便只有持续,到1949年中国人民解放军占领南京,国民党最终退守台湾,弥漫的硝烟才从实质上褪尽,和平的蓝天总算见到了。

对陈之佛而言,太多的工作并不需要坐等到蓝天展颜才动手去做,阴霾天、落雨天甚至料峭寒冬,没有一天可以懒洋洋,没有一时可以停止思考。

我们知道,在传统艺术向现代艺术过渡中,传统工笔花鸟是异常沉寂的。也许是相对于写意的山水,纤毫毕现的工笔太过费功夫,何况它还带有强烈的宫廷趣味,封建体制都瓦解了,执着于这样一种绘画形式,没有更多的理由与基石。

强调时代感与现实感的人,很难站到更高的地方,去看更远的地方。囿于体制观念的人,阶级也会压垮人的思想,挤扁人对艺术的畅想。总之,成见越多,对事物的认识越概念化,自由就离得越远,历史的文脉就越难与它相亲。一个概念中的“旧”字,害了多少传统。一个想像中的“新”字,凭空虚构了多少未来。

比较而言,陈之佛是相信传统魅力的艺术家,他又是熟悉日本绘画的人,图案的形式美感,色彩的无限斑斓,在他看来全可融入自我的艺术手法中去,让作品体现出新意,获得意外的重生。

对新中国的到来,他与其他知识分子一样怀有纯真而热烈的期盼,一腔的报国心,就是想把手中的工作做到好上加好。1952年他出任南京师范学院美术系教授,在艺术观念上继续推行自己的主张,将对工艺与艺术的思考运用到创作中去。1953年他参加了北京第一届全国国画展览,赞颂新中国的作品《和平之春》中艳丽的梅花与靛青的岩石,便很能体现他那个时期的创作思想,形不怕工整,色不怕浓烈,只要意蕴丰满,自然落落大方。

除了潜心绘画,此时的陈之佛更致力于国家系列美术工作的推进,他的官职、头衔因而有很多很多。这些花环是戴在他脖子上的荣誉,也把他压到有点喘气不匀。而他越做事情,就越觉得更多的事情需要做,他只有超负荷地工作,才能让那构想中的事业能早点儿完成,或离得更近一些。

陈之佛是1962年年初忽然走的,因劳累过度,他走在他66岁的这一年。永远不知道,该说他走得好还是不好。他走了,几年之后到来的文革,他就算躲过了。如果他没走,他未尽的事业照样无法完成,而且非人的凌辱一定会在前头等着他。但基于对生命的顽固热爱,对他的离去,我们的心中感到的仍然是难以抑制的悲伤。相比其他高寿而多产的艺术家,陈之佛几乎可说是夭折的。

事实上从五十年代开始,陈之佛就一直处在超量的工作状态下。在染织艺术上,他倡议抢救云南织锦,促成了南京云锦研究所的成立。在刺绣艺术上,他认为苏绣及丝绸该得以更良性的发展,苏州刺绣研究所也在他的操心下建立起来。他是这么多能,又这么好说话,国家设计邮票来找他,艺术院校的教材编写也来找他,他还有繁重的教学任务在身,要疼爱自己的学生,还要抽空画自己的工笔花鸟画。他即使是个神,也该累得倒下了,且果真倒下了。

他对人一副菩萨心肠,谦让无限,但要涉及原则性的问题,也会寸步不让,说出他的肺腑之言。

工笔花鸟画,陈之佛揣摩实践了一辈子,融成了他生命的一部分。这种挚爱与渊源,从未介入过艺术领域的新当家人是不明究竟的,即使有同行懂得,新的意识形态也迫使他们要改变观念,把这种艺术形式斥为异己。尤其在热气腾腾的大跃进与人民公社时代,这颂梅咏雪的事,哪里有一分革命精神,怎么可能是无产阶级的现实需要?!

讲理这么困难,但陈之佛还是讲,断然废除传统,废除美,人的思想没有依凭,情感也没有依靠,未来的人文与文化建设从哪里出发呢?因为他的据理力争,在他离世的前两年,竟然还促成了江苏省国画院的成立。这是陈之佛的幸运吗?有生之年,他还能提出自己的看法且用实际行为维护它,而他离去几年之后,真正残酷的文化革命到来了,可以说真话的可能性已经没有。未来寒心事,难以预测,我们要怎么看待先生的夭折,才好呢。

陈之佛曾被誉为是“徐黄门下独千秋”的大才子。这“徐黄门下”之意,说的是五代时期的花鸟画坛,被两位大家黄筌与徐熙,各自分去半壁江山,一个富贵,一个野逸,再未见后来者。直至陈之佛在世,那种富贵与野逸的气息,才又重新得以见到。

陈之佛是否会同意这种说法呢,他大约会心悦,但不会真的以为自己“独千秋”。他是埋头做事的人,只关心事做得好不好。且越懂传统的人,越会怀谦逊之态,因为传统太丰厚了,黄筌徐熙,八大南田,悟一些他们的道理,取一些他们的精髓,再辅以岛田老师的教诲,就足以养真,足以玉成自我的艺术了。

又其实,与其说他念念不忘传统,不如说是融化了它们。人在落笔时,哪里会想那么多理论,执笔而行的,是直觉,是天赋。陈之佛的花儿鸟儿,既源自自己的文化,又带些日本浮世绘的痕迹,气象端庄得很,大气得很,把人看得喜上眉梢。

我们都知道所谓工笔是对应“写意”的这一个概念,其特点在于以线立形,尽其精微,随类敷色,画出准确十分的眼前之物。工笔易引人不喜,其弱处正在那个 “工”字。世间万物本来灵动多姿,一挨工整,鲜活的感觉往往化成死板的线条。

可是在陈之佛的笔下,那个精微被他进行了独特的演绎。他淡化勾勒的线条,柔和晕染的色彩,让人感觉他的花草树木是隔着一层薄雾才看到的,是淋着毛毛细雨才触摸到的,清新朦胧,令人愉悦万分。

他的荷莲尤其开得美貌,朵朵挺立,似在嫣然一笑。却又还有一个奇特处,向来不忌是枯荷还是败叶,小虫眼儿都画上,却一身华贵气。已开近尾声的荷叶,莲瓣,垂垂地要谢了,也兀自有着它雍荣揖逊的面貌。

想来是他沉静的文人学养和优美的人生态度,都融于其中之故。而他的那位平凡妻子,得了他忠贞情感的庇佑,替他活过了九十岁。她于她的晚年,率全家将陈之佛的绝大部分作品捐给了国家。

她有这么好的家教,举止这么不凡,我们该一起记得她的名字,她叫胡筠华,也叫胡竹香。