季羡林的故事 季羡林先生不为人知的故事

他是农人的儿子,从小家里没有一本书;他的叔父决议送他上学,令其命运有了转机,但也给他一个包办婚姻,在离家肄业十余年后,他依然跟老婆相濡以沫;他一同考上了清华和北大,为了能够出国挑选了清华;他在哥廷根大学有过一段苦涩的异国之恋;他谢绝剑桥约请,决然回国;在受过“文革”的地狱往后,走出“牛棚”,他笑脸照常;耄耋之年,他依然笔耕不辍:这即是一代学术大师季羡林先生终身的几个片断。

在解放军总医院一住即是4年,这是入院时谁也没想到的。但季老先生自谓早已抵达“悲欢聚散总无情”的境地,不只泰然自若,而且,很快在医院树立起了新的咱们庭。这个家庭的成员,从医师、护士、护工,到清洁工,再到别的病友及其宗族,热炽热烈,挨近无间。

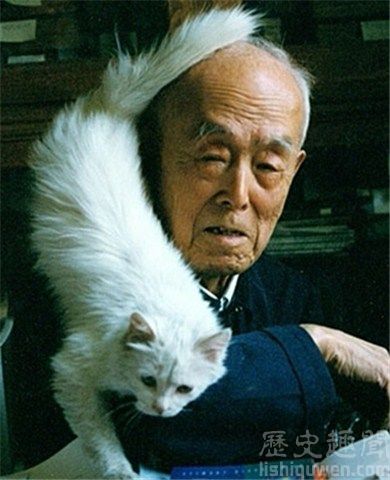

季先生被称为“爷爷”或“老爷子”,三天,护士们给他买来个毛绒猫咪;两日,小保安又送来几个柿子;再几天不见,传达室的老门卫就带话来问安了。深夜有了尿,老爷子老是把两次三次憋成一次,甘心自个睡欠好也不叫醒护工,因为“他们白日也很疲乏了,黑夜不忍再让他们起来”。

季羡林终身培育了6000名弟子,其间30人变成各国驻外大使。但作为誉满国表里的学术大师,季羡林却没有半点架子和气量。可是,他却遭到咱们的遍及敬仰。在北大校园里,季羡林常常穿一身洗得发白的咔叽布中山装,圆口布鞋,出门时拎着一个0时代出产的人工革旧书包。他像一个工友,说话往常,老是面带笑脸;他像一个老农,动静消沉,和蔼可亲。他的家谁都能够推门而入,同他说话,如沐春风,决不会感到严峻短促。

有一天,一位年青护士说起某报正在连载季先生的作品《留德十年》,标明很爱看。老爷子立刻把秘书李玉洁找来,叮咛叫人去买,说“书是给人看的,哪怕有几句话对年青人有用了,也值得”。这一来颤动了全医院,咱们都来伸手,还索要签名本。“都给。”“买去。”季先生发话说:“钱是有价之宝,人家有收益是价值连城。”终究,一趟一趟买了600本,也一笔一画地签名600本。

1917年,6岁的季羡林从乡间的爸爸妈妈家,来到城市济南的叔父家,叔父虽未受过规范教学,却思维开通,有远见。在季羡林上高小时,他便出钱让侄子课余去学英语,学古文,一向要到黑夜十点才干回家。在清华、在德国哥廷根大学学习的十几年里,他的日程即是学习、就餐、睡觉,与旅行、晚会、跳舞、文娱都无缘。

1946年,季羡林回国后经陈寅恪举荐赴北京大学任教,被聘为教授兼东方言语文学系主任。为了专注研讨,单独过了16年,他才把宗族接来。

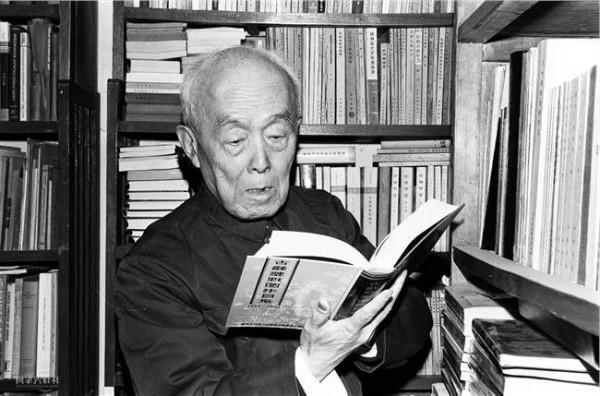

即便“文革”时期当门房时,他依然暗自怀揣小纸片,翻译蜚声国际文坛的印度两大史诗之一的《罗摩衍那》。而他平生最艰巨的两部书,长达80万字的《蔗糖史》和长达数十万字的吐火罗文(焉耆文)的《弥勒会晤记剧本》的译释,都是在耄耋之年完结的。

为了写《蔗糖史》,在长达两年的时刻中,八十几岁的季老天天都要跑一趟图书馆,风雨无阻。“只需有一口气就得干活”,从入院榜首天起,季先生就把单位搬到医院来了。

凡输液,必伸左手,留下右手写东西。滴水石穿,一部《病榻杂忆》就这么逐步出来了;因为双眼有必要维护不能再看电视,季先生格外注重读报,他订阅了13份报纸和若干大学的校报,《参阅音讯》的大字版他篇篇必读,有时由李玉洁或护士念给他听。

季老曾说:“‘真情、实在、逼真’是我做人干事的准则。”他对事真,对物真,对情真。在《留德十年》这部回想录中,他真挚地宣告了自个三十岁时一段不为人知的情事:在德国时,他和德国姑娘伊姆加德因为给论文出清样,有过一段爱情。

与伊姆加德联络,自个将来的日子或许是夸姣满意的。但这么一来就意味着对老婆儿女的变节,意味着把自个的亲人面向苦楚的深渊。虽然置身于包办婚姻中,季羡林终究决议,为了不危害或少危害他人,仍是由自个来咽下这颗苦果。

他想,伊姆加德还年青,她往后还会碰到意中人。风闻,伊姆加德小姐终身未婚。季羡林还以敢讲真话而出名。早在1986年,他就写了《为胡适说几句话》一文,颤动文坛。其时胡适仍是个“反面教员”,人人谈“胡”色变,无人敢进入这一“禁区”,有兄弟劝他不要写这么的文章,危险太大。

季羡林以为,因为胡适在我国现代学术史上的首要方位,胡适的评估疑问就不只仅是一自个的评估疑问,而是一件触及到很多严峻学术疑问的大事。自个有必要站出来说话,把本相通知咱们,还胡适以真面目。他的文章宣告后,得到学界的遍及必定和呼应,翻开了从头评估百年学术史的先河。

前些日子,外省有一位专家在某报撰文,责怪季羡林先生“自封大师”如此。季先生闻说后如往日通常安静,说:“人家说得对,我正本就不是啥大师。只不过我命运好,功德都往我这儿流。”他说:“我就两条,爱国和勤勉。

我总觉得自个不可,我是样样通,样样松。”见李玉洁不服气,季先生就叫她规矩心境,并说:“人家说得对的是鼓动,说得不对是鞭笞,都要谢谢,都值得考虑。即便胡言乱语,对人也有长处。就怕一边倒的定见,人就晕了。”

他格外能看到他人的长处,赞扬起来从不小气。在《我眼里的张中行》中,季先生称张先生“是高人、逸人、至人、超人。恬淡安静,不慕荣利,老实无华,待人以诚。”“我常常想,在现代作家中,咱们读他们的文章,只须读上几段而能认出作者是谁的人,极为稀见。

在我眼里,也不过几自个。鲁迅是一个,沈从文是一个,中行先生也是其间之一。”可贵一位大专家对另一位大专家如此赏识。季羡林先生把他对张先生的敬佩的本地老老实实通知读者,一副自愧不如的若谷虚怀。

用季老自个的话来说:“近年季羡林走俏”。可是,光环和空名并不能帮忙咱们了解季羡林,了解他的平峻峭孤寂,了解他回绝“一代宗师”的称谓。“啥‘一代宗师’,如同听着不中听。”季羡林这么反响。