黎介寿肠屏障基金 研究肠道时间最长的专家:黎介寿院士《肠屏障功能的认识》

黎介寿院士早在1998年《中国胃肠外科杂志》的第1卷第1期发表《肠功能障碍》一文。随后于1999年于《中华医学杂志》发表《加强对肠屏障功能障碍的研究》,2008年于《肠外与肠内营养》发表《对肠功能障碍的再认识》。

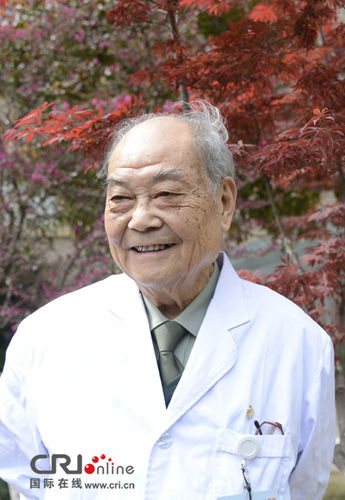

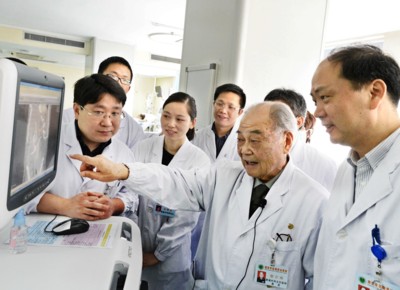

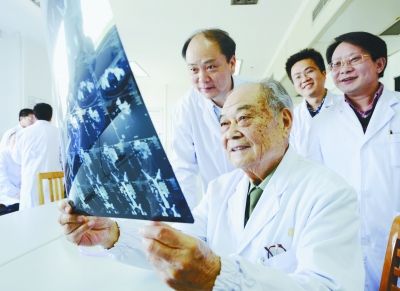

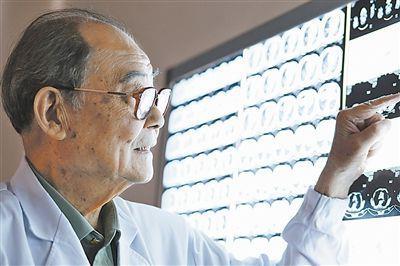

经过长达数十年对肠道研究,今天年逾九旬的黎介寿院士给再次我们讲述《肠屏障功能的认识》,从肠屏障研究的历史,到今天研究的进展;从对肠屏障功能的重要性,到今天对其认识及评价的局限性。在长达一个多小时的解读中,我们看到了这位医学大师的对知识的态度和修养。这种治学的精神值得我们后辈好好学习。南京鼓楼医院普通外科范圣先

黎院士首先从认识“肠屏障”(肠源性感染)的过程(20世纪80年代未→90年代初)讲起,同时介绍了MOF(1973)→MSOF(1980); SIRS→Sepsis→MODS(1990);肠源性感染肠细菌易位→“肠屏障”;营养支持PN→EN等重要观念的转变及历史变革。

时至今日,人们逐渐认识营养支持的金标准:当胃肠道有功能且能安全使用时,首选肠内营养;供给量不足时补充肠外营养。纵观目前有关于营养支持的各大指南,无一不提出宜应用早期肠内营养的益处。同时,现在人们逐渐认识肠道微生态对于肠屏障功能的认识的重要性。

通常来说肠屏障功能主要包括粘膜屏障 (mucosal barrier),免疫屏障 (immune barrier)和生物屏障 (biological barrier)。各个屏障均有其重要作用,并且互相联系,防止肠源性细菌的入侵。

然而在危重症时,组织脏器的缺血、缺血再灌注及释放的炎症因子均会导致肠屏障功能的损伤。肠道部分细菌会通过损伤的肠屏障进入淋巴系统或血循环系统,进而导致其他组织脏器的感染的发生。

肠道菌群约含量 1014个,10倍于人体的细胞数;约有15000~36000种细菌;每一宿主500~1500种;可培养得结果者仅30%;150倍于人体的基因数。肠道菌群可参与代谢,菌群调控,免疫机制,护卫作用。

现在人们认为肠道菌群有益于人体,“人与细菌共生”“A microbial world within us. ”,因此肠道菌群被喻为“器官中的器官”(an organ within an organ)。

人类肠道菌群可能功能包括宿主抗病源与毒素的功能;产生与维持肠免疫系统;提供支持消化的酵解能力。肠道菌群的失衡已证实与肠道疾病,内分泌疾病,心血管系统等都有关系。菌群的紊乱和肠屏障的受损共同导致细菌的移位。

肠屏障功能如此重要,因此有人称:肠源性感染是主要的内源性感染,肠是外科应激的中心器官(1988 Wilmore),胃肠道是MODS的发动机(2007 MacFie),肠是危重病MODS的发动机 (2016 Crit Care Clin 32:203–212)。

目前对于肠屏障功能检测的方法主要包括:血细菌、内毒素;双糖试验;血尿中的瓜氨酸,I-FABP;粪菌群测定;肠镜。尽管肠屏障功能重要性已被大家熟知,其检测方法的特异性、敏感性和易检性均不能让人满意。结合我科自己的研究成果及相关的研究进展,向大家介绍了重症急性胰腺炎结肠粘膜病变与血培养、胰周感染的相关性;重症胰腺炎常规血培养与DGGE检测DNA测序的结果。

并且推测推测:在肠屏障失功时,多种不同的细菌同时进入体内,由于机体功能与治疗,某些细菌被抑制,某些细菌得以繁殖,出现血培养阳性细菌的更替,细菌分次在血培养中呈优势较之细菌分次逐一进入的可能性为大。

这一推测有待在临床病例中得到证实。随后介绍了瓜氨酸与肠结合蛋白(I-FABP)的测定在评价肠屏障功能时的意义、局限性及相关研究进展。

尽管已经认识到肠屏障功能的重要性,目前缺乏合适有效的肠衰竭(intestinal failure)的定义与肠功能障碍( gut dysfunction)评分系统。黎介寿院士回顾了1981-2012年间25位作者对 intestinal failure 给予定义,而让人遗憾的是Intestinal failure(肠衰竭)一词当前文献中仅按营养吸收情况而定。

评分系统依然如此,各专业学者从不同的重点对肠功能障碍作出评分评级。

危重病医学专业学者Acute gastrointestinal injury (AGI) 专指ICU病人发生的胃肠症状以临床症状的严重度分级,如:腹胀呕吐消化道出血……等,并无肠屏障功能的体现。这与肠功能多且复杂,难以评分(Marshall)有关。

肠屏障功能失调确诊有困难,偏重于预防,预防措施主要包括:防止缺血缺氧的产生,防止肠菌群紊乱(控制制酸剂的应用,合理应用抗生素),益生菌、益生原的应用和早期肠内营养的应用。肠碱性磷酸酶是肠粘膜透通功能的重要调剂物,能改变饥饿引起的肠屏障失功,肠道供给肠碱性磷酸酶可能是一种维持危重病人肠完整性的新进展。

关于碱性磷酸酶的研究,2008年以后文献报告开始增多,尚无人用制剂。最后黎院士重点强调了肠内营养的重要性,肠粘膜的修复、再生、免疫需直接与食糜接触,而肠外营养不足处之一是旷置了肠道。

我们科早在1996年就认识到“腹部外科危重病人能应用肠道营养时,他就有救了”。而在1997 欧洲研究人员Mette M. Berger(University Hospital of Lausanne Lausanne)提出相似的观点“如果可以有效地使用肠内营养,这个重危病人就有救了! ”。

![>[原创]1996年南大刁爱青三根手指碎尸案(正确?)分析](https://pic.bilezu.com/upload/f/bc/fbc02d7643007ae921edcf91f60c80cf_thumb.jpg)