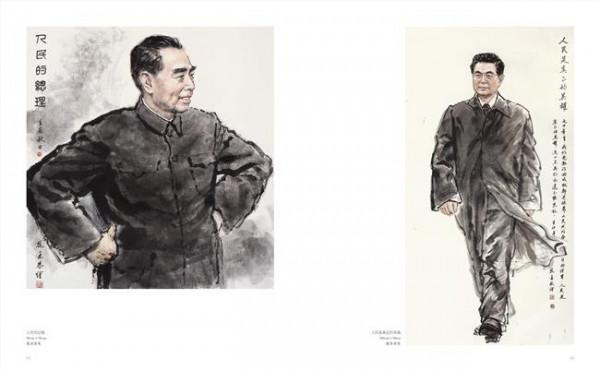

《尉晓榕写生集》序言

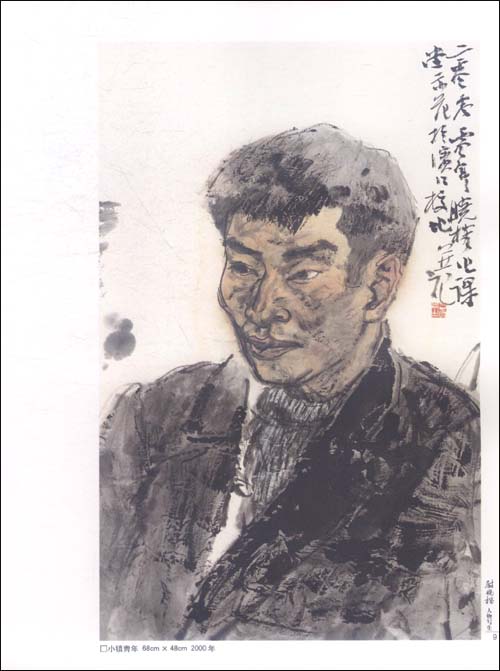

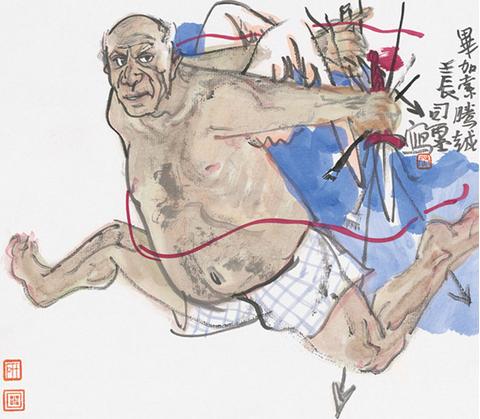

本册的画中人多是从我的生活圈中急召来的朋友,我很熟悉他们。但在写生时,我并不试图去努力揭示他们的内心世界与其精神风貌,而是将之作为一堆感觉材料,以现象学的启示去自然主义地摄取,尊重其间的种种自在真实。这更像是后现实主义文学中的"描述" , 反而不太像绘画中的"表现"。

我喜欢这样的体验:一种冷静的、客观从容的技术性再现。其时,模仿成了一件乐事,大脑让位给手,令其放手去画,而主体意识却被搁置。仿佛一切都停止了,只有眼球和手的频频运动证明着时间的绵延。

能这样去画,是画者的福分。正如拉菲尔提到的:作画时其实并不思考,也来不及思考。也许我们只有在画前画后才应该思考,胸有成竹便是这个意思,庖丁解牛也是这个意思,三易其稿还是这个意思。

在作画时,我努力保持心态的松弛,为的是试图使写生变成单纯的视象还原,而心态的放松并非空白,它既能使我们逃避理性侵犯,得以用儿童的眼睛去看,也能格外引发技术支撑。关于这一点,所有需要高超技术的运动项目都可以作为佐证。

比如一个体操运动员越是在做高难动作时,就越需要彻底放松,将瞬间判断让位给肌肉记忆。我相信大脑的钝化可以使长期受训的手和眼格外地富有感性,仅靠肌肉记忆和潜意识的作用便会有出色的表现。

同时,一些潜在能力也能被神奇地释放。主体意识通常有明确的指向性,在其指导下肯定要丢失大量浑然不明而十分有用的东西。所谓"厚积薄发" , "厚积"的东西会在紧张写生的应激状态下被有效地"激活"和取用,却不太可能在理智的程控下有序地登场,因为这根本来不及。

特别是意笔写生,其间丰沛水分的自性流转;笔笔生发的速度感和随之而至的压迫感;还有笔法形神之间的紧张关系等等,这里潜伏着太多千钧一发的时刻,容不得你一漫二看三通过。

其真相是:人物写生面对的是人,却更是一种混沌 —— 一种个体智慧无法面对的混沌。我们所能做的,永远只能是自以为是和将错就错。厚积薄发也不过是让我们有限犯错的直觉方法。

可以推度,很多人画不好画,正是因为太想在画面上展示明晰谨细的品格和深思熟虑的姿态,太相信钢性法则在绘画中的决定性意义,从而抑制了直觉和错觉的作用,封堵了"上帝之手"的神秘来路。

我说这些,是要强调熟练的技术能在意识缺失的情形下,产生临场的应激作用。我想,在写生中,技术是第一性的。所有技术之外的优势都不能真正代偿技术功能,高难的技术及其恰当的投放是优秀绘画的基本品质,其次便是有效地释放技能的那种松弛状态。

如果以一揽子好的和熟练的技能作保障,那么,当我们诉诸直觉和错觉去作画时,那些不得不犯的错误竟会变得不太像个错误(这种似是而非的效果恰是审美所必须的),其直接效果是一幅虽不尽完美但却有神采的画,其间接效果则是实力在握的自信,会将你引入轻度的迷狂,借以打开法则的壁垒,开放种种深埋的可能,我们不妨将这种情形视之为人神际会的美妙时刻。

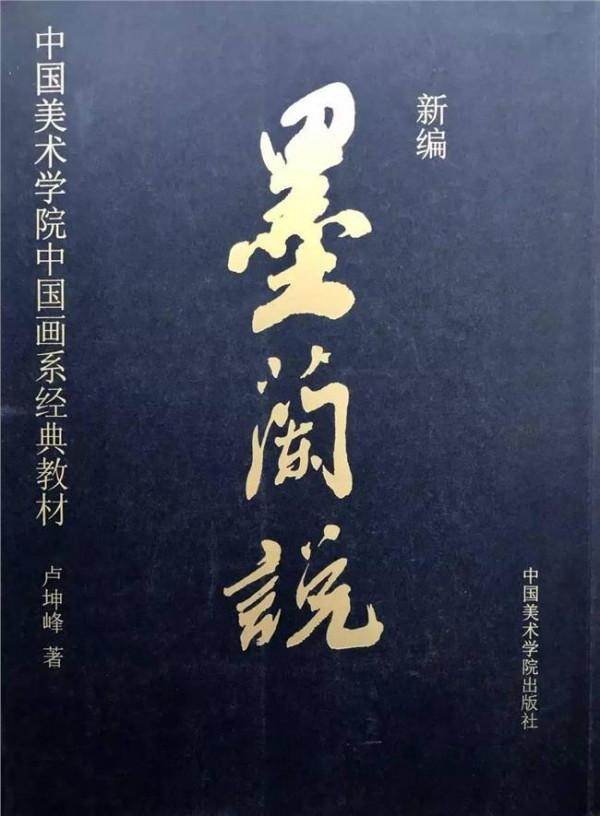

时下,技术的磨练被疏离,人们一提国画,言必气格为先,道为上而技为下,全不顾及其中同体异相共生共灭的关系。"道",不过是"技"的高级显现,而所谓气格的超迈,在图式中也无非是高超技巧的某种简约疏朗的效果。又则,一提到人物画,就搬出"传神阿堵"四字神咒,并借重文人画言说,说什么"形似为末","形似者俗子见也",当然还有东坡先生的那句诗,他们脱离绘画的基本建制去玄谈绘画,直把"形似"这样基本的技术要求说得无足轻重,他们把道技关系与形神关系作简单的二元对立,貌似道法高卓,实则是俗人论画。

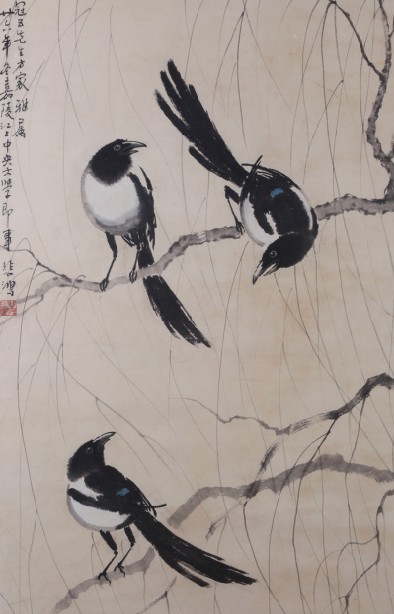

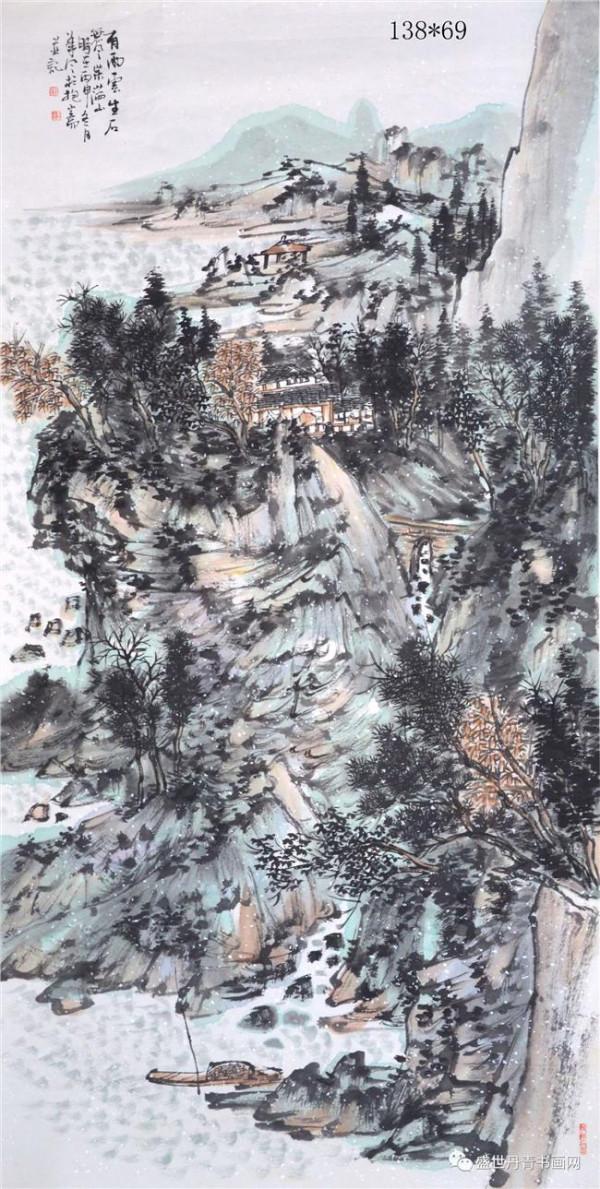

俗人论画,好拿流俗之见当高调,拿名人和古人来压人,他们通过顺从而获取大众或主流的认同,这是思想气格和言说方式上的俗。就人物画的取材而言,本来可被视为俗的东西,确实比山水花鸟多。一般说,山水花鸟更有诗性,仿佛每个细节每个角度都存有咏物言志寄情的空间,同时,作为审美主体的人,很容易在山水花鸟与人的天然距离中领受一份闲适自在的审美距离。

而人物画则不然,要沉重得多,它背负着自然科学与社会科学的双重负担,还要承受人对人的零距离逼视。

屈从于这样的重负,人物画在许多地方根本就"雅"不起来,这在人物写生方面表现更为突出。因为比较其他人物画门类,人物写生所面对的科学方法的干预和种种细节的前置性规定性约束,显然更多也更为苛刻。

我有一种感觉:即觉得中国画人物写生的发育发展和学术地位一直被强大地抑制着,而抑制力正是来自它自身存在的对于精确性的特别要求。写生的对象不是群类,而是"这一个",有分明的个体指定性。一幅写生刚画好面部,简单的评判即随之而来:要么像,要么不像,要么有点儿像。

而像不像在很大程度上就等同于好不好。完全可以推度,不论"写真"、"肖像",还是"画像",种种称谓都表明了"画得像"正是人物写生的题中应有之义。

这种评判尺度显然迥异于山水花鸟。在山水写生中,画山可以不必是此山,在花鸟写生中,也大不必拘泥于"这一朵"或"这一只" ,人物写生就无奈了,画出"这一个"是起码的审美要求。这在传统的画理中已有显现,山水因求诗境而"写意";花鸟因求生趣而"写生";人物因求神貌而"写真"。

前二者之所求都是画者所能给出的,神貌则是被画者的客观显现,是画者必须被动接受的,作类型化处理的空间少得可怜。比如画关公,就不能按张飞的感觉去画,尽管他们俩都属忠勇的英雄类型,其个性及其特征仍不能被混同。

仿佛只有在人物写生或绣像这个系统中,人物画家们才被允许犯这样的天条:即个性大于共性,个体大于整体。然而,人物画被那些更大的系统规则所报复,也是无法规避的。

我在前面已提到,我只是介绍一些自己所信靠的方法,而我的人物写生又是在长期缺席之后才重新开始的,因而一些想法和方法未能在画面上自如显现,是当然之事。譬如我说心态要松弛,自己就没能充分贯彻,还是拘于对形体细节的苛求,画面上仍然呈现着技术压力带来的紧张感。

看来松弛并不容易,它不仅是态度,也是方法,还是能力,更是境界,有如佛家的坐禅,谈起来不外乎由松弛而入定,复由入定而生智慧,智慧圆通了,功德便随之圆满了,但这容易吗?