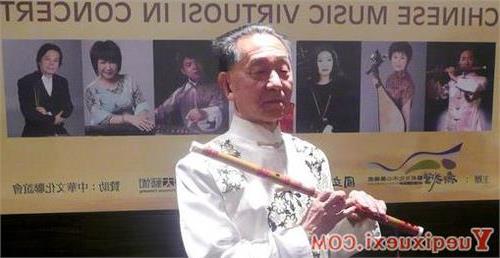

王高飞烙画 烙画大师王高飞:“烫”出来的精彩世界

60后的王高飞是典型的“工人艺术家”,从小并没有受过专门的绘画教育,他与烙画的结缘,纯粹是偶然。“三十多年前在三山街的一家琴行里,看到一把琵琶上除了刻有汉字之外,还点缀着一幅淡淡的墨梅图”,据王高飞回忆,那几朵梅花,既不是刻在琵琶上,也不像是用墨、油漆画在上面。

这幅梅花勾起了王高飞的好奇心,询问后,他终于知道这就是名不见经传的“烙画”。“烙画在中国其实已经有两千多年的历史了,但是现在从事甚至知道的人都已经越来越少了。”

别看如今的王高飞早已经是南京市工艺美术大师、市级非物质文化遗产传承人,他的烙画作品蜚声大江南北,但那时候他压根就是一个门外汉。为了尽快上手,他几乎付出了所有的时间和金钱,刚进单位,每个月只有十几块钱的学徒工资,他省吃俭用买书、临摹、练字、作画,尤其是为了学习美术知识,他常常带着本子去新华书店抄材料,或是带着画纸去美术馆看展览。

“那时候经常带着干粮,在省美术馆看展临摹,一呆就是一天。”那段时间,几乎每一个画展,王高飞都看过,许多画作,他都临摹过。

三十多年里,王高飞研究烙画,这门传统的技艺,在他的手里焕发出新的生命力。他花了十多年的时间研究制作工具,使烙笔不再是传统“粗大笨”的样子,变得小巧、精细,握在手上可以随自己的需求变化笔迹的粗细;传统的烙画是黑色的,但他创新出了“高温熏烤”的技艺,把颜料“烤”在木板上,既丰富了画面色彩,又让颜料可以长时间鲜艳地留在木板上;他还跳出了木板作画的框框,不管是宣纸还是丝绢,“手到画来”,“宣纸和丝绢烙画难就难在不能修改也不能后期处理,必须一点差错也没有”,而这零误差的背后,是王高飞三十多年的“熟能生巧”。

从选材到构思题材,从创作到后期处理,烙画是一项工序繁复的技艺,而且高温作画,很容易被烫伤,王高飞笑说自己的手已经被烫得没感觉了。但是因为对中国传统技艺的热爱,即将60岁的王高飞仍在不停创作,五百罗汉、金陵48景,每个烙画系列都要耗费他两三年的时间,他却乐在其中。

除了创作,王高飞还把更多的精力花在非遗的传承上。记者了解到,他同时担任南京市聋人学校、南京国际学校、逸仙桥小学等学校的课外兴趣老师,每周的课程都排得满满当当,“尤其是南京国际学校的课程,我很看重,因为各个国家的学生可以把烙画这种传统的技艺带到世界各地。”通讯员 于大威 记者 黄欢

在王高飞10平方米左右的工作室里,摆满了多种质地的手工艺品,形态各异的葫芦、废旧的破木板、光彩亮丽的漆器、风干的甲鱼壳,甚至宣纸和丝绢,都能用来烙画。烙画,又称烫画,简单说来就是用火烧热烙铁在物体上熨出烙痕作画,距今已经有两千多年历史。