常书鸿油画 油画家 常书鸿 探寻敦煌背后实现实意义

“盛世和光——敦煌艺术大展”开展一个月以来,不仅引发了春节期间观众“爆棚”,还创下了中国美术馆建馆历史上每日参观人数的新纪录。记者从馆方获悉,据美术馆门票统计系统显示,总参观人数已经超过20万。面对观众踊跃的场面,中国美术馆的老工作人员告诉记者:“只有当年法国印象派大展时才出现过类似的场面,但是和目前敦煌展的盛况相比还是差了许多!”

记者在采访时看到,处处排队成为敦煌大展“特色”。尽管馆方已经采取了相应措施限制参观人数,但一大早,观众们在售票窗口排起的长队还是一直延伸到大街上。展厅里更是人头攒动,不仅参观复制洞窟要排队,听讲解、领取语音导览器,甚至上厕所也要排队候着。但即使是如此“不方便”,观众也争相前来一睹敦煌艺术的风采,留言簿上写得最多的一个词就是“精彩绝伦”。

观众为什么对敦煌展趋之若鹜?今天的敦煌艺术研究究竟有着怎样的现实意义?……带着这些问题,记者做了相关采访。

敦煌艺术展究竟有怎样的魅力,能在艺术市场空前活跃的今天面对观众的挑剔,令人们趋之若鹜?中国美术馆副馆长马书林先生认为:“敦煌艺术所代表的审美取向和价值取向即使在今天也会引起强烈共鸣,敦煌大展引起的爆棚现象就是最好的证明。”

■敦煌艺术价值穿越历史和时空

作为一名国画家,马书林在接受记者专访时从艺术价值角度,对“敦煌热”做出了详细的分析:“敦煌艺术传递出的信息符号蕴含着古代先民的理想与追求,是他们认识生活和理解生活的文明足迹。这些历朝历代没有留下名字的民间艺人创造出的生动艺术形象,完全可以穿越历史、穿越时空,即使对生活在今天的人们也深具魅力。敦煌壁画中的人物画、山水画、动物画等都达到了今人也难以逾越的高度。”

■复制洞窟“集体”进京营造神秘氛围马馆长告诉记者,尽管敦煌艺术已经是

“敦煌艺术大展”为何这么热

第八次来到北京,但这次规模最大,敦煌研究院也前所未有地将该院十个复制洞窟带来北京,“观众现在看到的这些复制洞窟都是极有代表性的。它们透露的信息丰富,可以说集思想性、学术性、趣味性、观赏性为一体。”但是,这些复制洞窟能够来到北京实属不易。

马书林透露,它们原本是敦煌研究院放在陈列中心长久展示的,为了进京办展,研究院的工作人员首先要把洞窟“分拆”,将裱糊在背板上的临摹作品揭下来,而运到北京之后,美术馆的工作人员再把拆下来的作品和背板重新进行组装。据悉,由于拆下来的十个洞窟体量巨大,动用了五个火车皮、几十辆汽车运送了百余趟才把它们安全送达。

■门票减免带来如潮观众

记者同时了解到,中国美术馆最新修订推出的门票减免规则也直接引发了敦煌展的热潮。马书林告诉记者,中国美术馆为了更好地为广大观众服务,也对原有售票办法做出了调整。不仅把免票参观的老人年龄限制从七十岁降至六十岁,还把免票人的范围扩大到十七岁以下的学生,农民工集体参观由组织者凭介绍信提前预约,同时增加了一些免费开放日。

“作为一个公益性美术馆,我们更看重的是社会效益。但是,从另一方面说,馆里的工作人员增加了不小的工作量,对美术馆的硬件设施也构成了极大压力。比如这次敦煌展中的语音导览设备不得不做出了限时的规定。”

记者亲赴敦煌采访“敦煌热”的背后

今日“敦煌学”要穷尽“为什么”与中国美术馆春节期间敦煌大展的热闹场面不同,三危山脚下的敦煌莫高窟却静谧得仿佛另一个世界。今年这里冬季严寒,下起多年不遇的大雪,宕泉河早已冰封,在领略萧瑟寂寥之美的同时,由于敦煌市往返的公交车停开,莫高窟的拜访者可以“有幸”感受到它与世隔绝的独特气质。

记者对敦煌的了解就是从敦煌研究院樊锦诗院长的一番对比中开始的。“你们从大城市过来,到这里会感觉到诸多不便,但比起四十几年前我刚到这里时,条件不知道要好上多少倍。可是我们那时到这里来,毕竟还可以乘坐火车,这又比我们的前辈们只能搭牛车、马车甚至骑骆驼到敦煌不知道要好上多少倍。”

■临品来之不易具有史料价值

早期老艺术家们在艰苦的环境中,完成了早期对敦煌壁画的临摹工作。他们不仅需要自己动手改造画笔,工余时间还得自己动手磨制颜料。樊锦诗介绍说,当时进洞临画没有灯光,只好在洞口放一面小镜子把日光反射进来,随着日光的移动而移动镜子。

有的洞窟无法反光,就只好点上煤油灯,或者一手掌着蜡烛,一手作画。洞窟顶上的壁画很高,看不清楚,只好爬上高梯去看一看再下来画一笔……就这样一天天、一月月、一年年地坚持不懈地工作,这些通史性的代表作和专题资料才得以临摹下来,成为后人了解敦煌的宝贵财富。

据悉,完成一个洞窟的整窟临摹复制一般需要4年左右。1954年,敦煌莫高窟第285窟的整窟临摹复制完成,成为首个完成的敦煌石窟整窟临摹复制。樊锦诗告诉记者:“这是一项相当艰巨、耗时的工作,要从模糊难辨的图形中整理还原出壁画的本来面貌,对每一个绘制者都是具有挑战的。艺术家们在长期几乎匍匐式的劳作中,终于将残破不堪的图形整理出清晰可辨的完整画面。”

她认为,来到美术馆的作品都是临品中的典范,“从艺术角度看件件都经得起推敲。不少作品的临摹时间已经超过五十年,它们本身已经构成了文物。现在的电脑技术虽然已经十分先进,但也不能取代这些临品的价值。”

■今日“敦煌学”要穷尽“为什么”

说到敦煌热,就不得不提到“敦煌学”。最早使用“敦煌学”这个名词的是我国史学大师陈寅恪,1930年他在为陈垣《敦煌劫余录》一书所写的序中写道:“敦煌学者,今日世界学术之新潮流也。”这一名称从此沿用下来,成为约定俗成的专用名词,为全世界所通用。此后,英文中也出现了Tunhuangology这个新词。

但是,由于藏经洞文物的流失,我国的敦煌学研究一度陷于困境。陈寅恪先生在提出“敦煌学”概念的同时感叹:“敦煌学者,吾国学术之伤心史也。”甚至,还有国外学者说,“敦煌在中国,但敦煌学在国外。”“敦煌学概念的提出是用地域来命名的,严格讲是不存在的。

”樊锦诗首先对“敦煌学”的概念做出了自己的解释。她说,敦煌的研究针对藏经洞和石窟中的文物,内容广阔无边深不见底,包括天文、地理、文学、音乐、舞蹈等各个方面,互相之间并无必然联系,但人们已经约定俗成称之为“敦煌学”。

“陈寅恪先生曾经指出,拥有新资料才可以发现解决新问题,但是藏经洞文物和经卷的流失,国内的学者们一度确实无法开展研究。而敦煌学在国外的说法,本身就有两说,是否是误传还有待考证。

”樊锦诗告诉记者,随着敦煌研究院的成立,我国敦煌学研究已经日渐成熟,在国际上拥有了重要地位。“我们这些后来到这里的学习历史和考古的人,可以说是踩在前辈们的肩膀上取得了成绩。几十年过去,大家基本可以搞清敦煌壁画是在画些什么,但敦煌仍为我们留下了许多不解之谜——比如藏经洞究竟为什么要封闭?为什么要藏经等等,敦煌学的继承者就是要穷尽这些古老洞窟里的‘为什么’。”

作为敦煌研究院的第三任院长,樊锦诗为保护敦煌洞窟所做出的贡献有目共睹。与她在敦煌学研究领域的名望一样著名的还有樊锦诗特立独行的个性——面对众多记者的采访,这位看上去瘦小文弱的老太太总是坚决地说“不”,即使在中国美术馆为敦煌大展进京举行的新闻发布会上,她也推辞了每一个要求专访的要求,推辞了许多人看来“宣传”自己的最好机会,远远地消失在记者的镜头之外。

而敦煌就像这位老人心里最最宠爱的孩子,她倾尽自己全部的心力呵护着这里的一切,绝对不许任何人对它有一点点伤害。

1938年生于北京的樊锦诗女士从小在上海长大,25岁时毕业于北京大学历史系考古专业,与敦煌结缘已经有40多年。“其实,当时的我并没有想到自己会留在敦煌,更没想过自己会在这儿呆上一辈子。我学习历史,当时满怀对敦煌神秘的想像,还有对已经在这里的大名鼎鼎的艺术家们无限的崇敬之情来实习。

我原以为这些大学者们都像大学里面的老先生一样,坐在窗明几净的房子里面研究敦煌,可是实际上看到的却完全不是这样。四下里最多的除了土还是土,甚至,早年间研究院里大学者们居住的土坯房里不仅没有自来水,严寒的冬

天居然还没有条件取暖,大家只能靠吃辣椒增加热量,又听说许多人在这里生活了十年、二十年,我只觉得不能理解,不可思议。”

四个月的实习期未满,樊锦诗就因为严重的水土不服患病,不得不提前离开敦煌。“怎么也没想到后来毕业分配时,来敦煌的名单里居然有我的名字。当时我们学校既有去上海的名额,也有留在北京的机会,说心里话我很想留在城市。

父亲知道敦煌点名要我后也亲笔写信,提及我从小体弱多病、希望学校能重新考虑分配一事,但这封信最终樊锦诗的敦煌四十年被我捏在手里没有交给领导。”樊锦诗说到这里强调,当时这样做并不说是自己有多么高尚,“我记得毕业前夕是周总理为我们这些大学生做了报告。

他说我们是青年中的‘少数人’,国家七个农民才能供养出来一个大学生,所以我们都应当到基层、到一切祖国需要的最艰苦的地方去。我在毕业分配的表格上写过服从分配,这在我看来就是对国家的承诺,如果再改口我是做不来的。再说,别人都能在敦煌生活下来我为什么不行呢?”

在樊锦诗眼中,用“激情燃烧的岁月”来形容自己的青春是最合适不过的了。但是,在采访之中她并没有向记者讲述自己如何潜心研究敦煌学以及取得了怎样的成就,却细细回忆着当年每次回家的艰难——当时敦煌未通火车,需要再找长途汽车到达最近的柳园车站。

也许能赶上当天的火车,也许还要再等上一天,樊锦诗才能坐着火车先到兰州、再转到郑州,然后才能到达上海,单程就要60个小时。后来她生产第一个孩子时,远在武汉教书的丈夫根本无法在身边陪伴,以至于孩子生下来许多天都没有衣服穿,一直被裹在军大衣里……

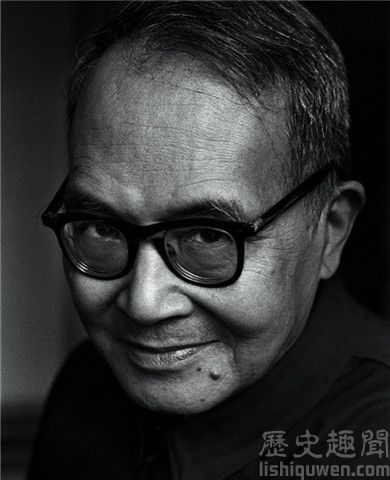

记者来到莫高窟不远处的一座小院子,这就是敦煌研究所首任所长常书鸿的故居,小小的土坯房中,一张土炕和再简单不过的几件日用品,是这位大画家当年所有的家当。

1935年秋,常书鸿在巴黎塞纳河畔一个旧书摊上,偶然看到由伯希和编辑的一部名为《敦煌图录》的画册,约400幅有关敦煌石窟和塑像照片令他十分震惊——在祖国还有这样一座艺术宝库存在,在国外引起了巨大轰动,国人却不为所知。就此,常书鸿决定带着妻儿踏上了回乡之路,他想用自己手中的画笔复活敦煌之美。

常书鸿的女儿、原中央工艺美术学院院长常沙娜接受记者采访时,回忆起初到敦煌的时光。她说,自己当年12岁,只会讲法语不会说一句中文。而敦煌的一切,与自己从小熟悉的巴黎是那样不同。当时“父亲为我安排了周密的学习计划。

除此之外,还要求我与大人们一样每天去洞窟临摹壁画。不过,当时的莫高窟最厉害的要数流沙,只要大风一来,洞顶的流沙很快就会落下来把洞口堵住,所以,以父亲为首的这些艺术家们每天最先要做的工作就是扫沙子。”

在常沙娜眼中,临摹壁画的过程就是最好的学习过程。“张大千在敦煌临摹壁画时,是用图钉把拷贝纸钉在墙上拓临的。但是这种方法容易损坏墙壁,父亲到了敦煌之后就做了规定,只允许对临不许拓临,不能触及壁画。这种临摹方法看似简单,但实际临摹好一张画是很慢的,需要有准确的造型能力,不是人们想像中的那样简单。”

常书鸿先生由于对敦煌壁画进行了开拓性的研究,被后人称为“敦煌痴人”。当年日本著名社会活动家池田大作曾问常书鸿:“如果来生再到人世,你将选择什么职业?”常书鸿回答:“我不是佛教徒,不相信‘转生’,但如果真的再一次重新来到这个世界,我将还是‘常书鸿’,要去完成敦煌那些尚未完成的工作”。

可能是这位“痴人”对敦煌用情太深,他甚至忽视了对妻子的关心,常沙娜的母亲陈秀芝,也是我国第一位留法的女雕塑家,最终忍受不了敦煌的生活离开了他。据说,常书鸿一直追寻她到了几十公里外的瓜州县,但是陈秀芝再也没有回来。

敦煌将新建游客中心害怕“见人”的敦煌敦煌莫高窟保护面临最大的难题是什么?既不是流沙也不是狂风,而是“人”。“莫高窟1979年开放时,年参观人数只有几万。1984年不过10万人,但1998年参观人数翻了一番。这些年更是游客如潮,参观者逐年递增,到2006年已经有55万人。”敦煌研究院院长樊锦诗对莫高窟参观人数了如指掌,她说,这些游客的到来已经使莫高窟不堪重负。

记者了解到,莫高窟85%以上的洞窟都小于25平方米,过去人少,洞窟内温度湿度的小环境长期处于恒定状态,因此得以保存至今。

而这些年莫高窟接待的中外游客几乎每年都以10%的速度递增,游客持续不断地大量涌入,使洞窟中温度、湿度和二氧化碳反复循环升降,打破了小环境的恒定,给窟内本已脆弱的彩塑和壁画带来严重威胁,而解决弘扬敦煌艺术与保护文物之间的冲突已经刻不容缓。

敦煌研究院在十多年前就开展了利用基于数字化技术的石窟保护工作,统称为“数字化敦煌”。据新华社最新消息,敦煌莫高窟保护利用工程可行性研究报告获得国家发改委批复。报告显示,这一系列工程总投资预计将达2.

61亿元,是莫高窟有史以来规模最大的保护工程。目前,工程前期工作已经全面展开。据了解,此次保护利用工程的核心工程就是游客服务中心的建立,它将包括数字展厅、数字展示剧场等。

游客服务设施选址经过慎重考虑决定建在敦煌市省道314南侧,距离莫高窟15公里,并不在莫高窟的游览区域内。这样做既不会破坏莫高窟的景观,又可以借助实景漫游、主题电影等技术,将壁画、彩塑等珍贵文物“移出”洞窟外,让观众在参观之前就通过这些数字手段,系统地了解敦煌的历史、地理、人文知识之后,再换乘专车前往洞窟实地参观。

这样做对游客最大的好处就是,它实际上延长了在莫高窟的参观时间,而不是像现在旅行团通常的做法,只能挑一两个有代表性的讲解一下,旺季时可能只能在石窟中逗留不到一个小时。