王澍象山校区 瓦山——中国美术学院象山校区专家接待中心 王澍新作

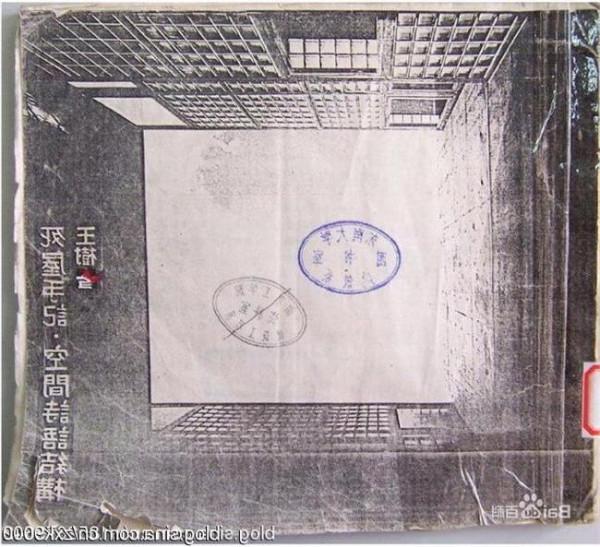

从穿透性视线的原则说,可以把这个瓦屋顶想象为无限宽阔,它至少覆盖着一个广大城市的尺度,只是因为此地一山一河的限制被临时切断。很明显,这个房子的南北界面都不是立面,而是剖面。所有东西向的封闭墙体似乎都被一起切掉了,只留下南北向的长墙。

从功能上看,从东面主入口直到西端,依次分为4段:饮茶、会议、餐饭、住宿。从空间区域去划分,则分为7段。而以那些南北向大墙为划分依据,则可分为18段。这些墙体的疏密布置既和其涵纳的场所有关,也和某种穿越运动的纯粹节奏有关,并因此间接决定了墙的高度与屋顶结构的分区跨度。

如果想要清楚了解这些墙体所分割出的每处场所的性质,一种方法就是用眼睛自东西轴隔河横观。树木的遮挡,位置的逼促,使人永远不可能一眼看到整体,只能一段一段横移着看,如展观一卷册页,或如看电影胶片。另一种方法是用身体由东向西穿越,这种体会需要同时调动所有感官与智性。

人的身体总是被包裹在某处场所内,被包裹在变化丰富的材料和触感内,对场所的性质,处在难以准确归类的状态中。但仔细辨别这些场所的分类,它们也许可以从东到西如此定义:1)披檐很低、木架密叉、有红夯土墙的;2)芦苇边的美人靠,坐下就不想走的;3)二楼有玻璃悬阁的;4)带坡道的夹缝;5)屋顶很低的沿河敞廊;6)小内院,边侧大空间的玻璃顶可以看到上层木屋架的;7)水塘边的大平台,高大夯土墙直插水中,有直梯通往二楼平台的;8)如木架密叉包裹的阔大洞窟,有斜桥从空中横过的;9)带层叠跌水的混凝土台,屋檐分层落水,雨天声响如雷的;10)走廊是坡道的内院;11)被三面夯土墙包裹的二层平台,有山道上屋顶的;12)带穿越南北的道路的夹缝,南见校园,北见象山的;13)带曲折楼梯的楼中空地,俯瞰如深谷的;14)极平静的小内院,红色瓦缸片铺砌的地面;15) 道路盘亘的夹缝,再次南见校园,北见象山,巨大红色瓦缸墙让人晕眩的;16)全部被竹包裹的内部;17)二楼是花园的;18)隐蔽的卡布龙屋顶大茶棚;19)向南如从竹洞中外望校园的;20)向北如从混凝土山洞中北望象山的;21)上屋顶的竹栏小径,可见这个房子的背面的;22)在屋顶四望的;23)钻入木构夹层的道路,闻人声如来自世外的;24)挂在房子北墙外侧的曲折山道;25)如站在长焦镜头内的木拱洞,想在这里上课的;……。

这种意义上的分类学就给“疏密得宜”替换了另一层含义,一种只有情趣差异,没有主次等级的场所分类法,它悄然颠覆了我们习常的建筑权利语言,那种等级式的语言。