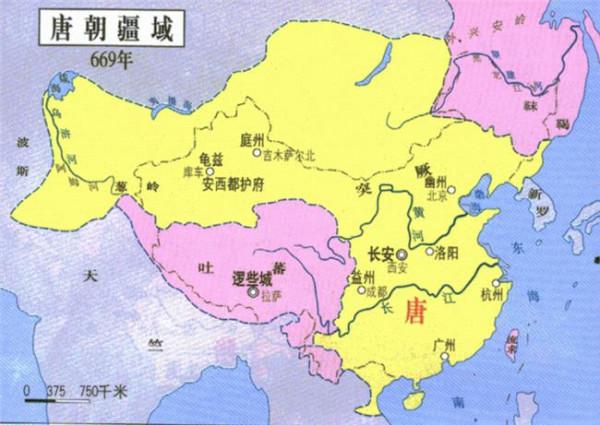

荣新江t唐代疆域 【边疆】荣新江:“西域”概念的变化与唐朝“边境”的西移

传统上来说,中国古代广义的“西域”是指敦煌西北玉门关以西的广阔地域,而狭义的“西域”则指今新疆南疆地区,也包括东疆的吐鲁番和哈密。

自汉代开始,如何处理与狭义的西域的关系,一直是中原王朝政治的核心议题之一。唐朝无疑是对于这一地区秉持较为进取态度的时代,其在这里的统治时间也比较长,对当地社会的影响也相对较大,并留下了相对丰富的关于当时政治经济情况的史料,尤其是借助出土文书材料,历史的很多细节问题得以厘清。

在一时一地具体史事的考证基础上,也有学者提出如何认识唐朝在西域统治的性质问题。张广达先生对此提出具有指导性的意见:“唐以取西州为开始,经过百余年经营,到8世纪中叶,早已在西州以外的地区(这里主要即指四镇地区——引者)发展了某种胡汉军政体制。

”王小甫先生进一步指出:“唐朝胡汉并存的统治方式在具体实践中还有一个介乎州县制与小邦国王间的过渡形式,这就是安西四镇。

安西四镇才是胡汉并存的统治方式具体表现的地方。”显然,学者已经注意到安西四镇地区在唐朝政治体系中的特殊性——在胡汉双轨统治之下,安西四镇地区呈现出相较普通羁縻府州而有所不同的统治形态。

对于唐朝安西四镇统治性质的深入讨论,首先需要对安西地区在唐朝政治体系中的地位加以判定,而要做出这样的判断,则需要考察唐朝“西域”所指范围的变化,换句话说是唐朝边界的西移过程。为此,本文希望在这个方面进行研究。

一、唐朝“西域”范围的变化过程

今人对于“西域”一词的典范性理解,多从《汉书·西域传》中得到:“西域以孝武时始通,本三十六国,其后稍分至五十余,皆在匈奴之西,乌孙之南,南北有大山,中央有河,东西六千余里,南北千余里。东则接汉,阨以玉门、阳关,西则限以葱岭。

”这个范围,大致相当于今天的新疆。不过,自从中原地区与西方有接触以来,就存在另一个想象的“西域”,即并非作为地理概念,而是作为文化概念的“西域”,即广义的西域。在中西文化交流频繁的唐代,这种文化意义上的“西域”,更是不但进入史家的视线,也常为文人所吟咏,因而在多种类型的史料中广泛出现。

由于本文的着眼点是唐朝在西域地区的行政体制的变化,在分析“西域”一词的含义时,就需要特别注意分析史料的来源,尽量使用唐朝官方文件或源自官方文件的史料,尤其是地理类文献,作为讨论的依据。

《隋书·裴矩传》载《西域图记序》明确指出,当时“西域”的范围是“于阗之北,葱岭以东”,而序文中记载的三条通往西域的道路,也是“发自敦煌,至于西海”。可以看出,隋代官方认识的“西域”,指的是敦煌以西、葱岭以东、于阗以北的地区,和《汉书》的认识基本一致。

这种认识在唐朝初年也被保持了下来。《唐会要》卷七○《州县改置》上“河南道”条载:“汝州,武德初,从隋旧制,为伊州。贞观八年,以西域置伊州,遂改为汝州。”可见此时伊州还被认为属于西域的范围之内。

然而,随着政治形势的变化,这种认识并没有维持很久。贞观十四年(640),侯君集攻占高昌国。随后,太宗不顾反对,将其州县化。在设置伊、西、庭三州之后,“西域”所指就不再包括这三州所在的现在新疆的东部地区了,唐朝的边境开始了第一次大规模的西移。

褚遂良在《谏戍高昌疏》中反对太宗的决定,其中说到太宗“诛灭高昌,威加西域”,似乎已经显示当时对西域的认识已经不包括高昌。而这一变化的最明确的证据,来自于攻占高昌国六年之后玄奘完成的《大唐西域记》。

一般认为《大唐西域记》属于佛教文献,是法显、宋云以后求法类游记的集大成者。这固然不错,但是《西域记》还有另一个政治层面的意义,也不容忽视。《大唐西域记》之作是玄奘应太宗要求完成的,完成之后又有秘书省著作佐郎敬播与尚书左仆射燕国公于志宁作序,因而其书之性质,在很大程度上是提供给官方的有关西域的情报辑录,与裴矩的《西域图记》有类似之处,继承了以《汉书·西域传》为滥觞的官方西域书写的传统。

太宗在《答玄奘法师进西域记书诏》中称:“朕学浅心拙,在物犹迷;况佛教幽微,岂能仰测。请为经题,非己所闻。新撰《西域记》者,当自披览。”他自称对佛教经文不能了解,但是对《西域记》却“当自披览”,也从侧面说明在他眼中《西域记》并不单纯是佛教性质的著作,而是有强烈的政治意涵,需要他注意的。

正是由于这个原因,虽然玄奘西行之时高昌尚未为唐朝兼并,而高昌王麹文泰的支持对于他的成功西行也举足轻重,但是《西域记》在开始叙述西域各国时,开篇即说“出高昌故地,自近者始,曰阿耆尼国(旧曰焉耆)”,以焉耆国起首,而不记高昌。

这明确告诉我们,“大唐西域”——即此时唐朝官方认识中的“西域”,已经不包括原高昌国范围,而是指焉耆以西的地区了。

这种变化出现的原因,自然是高昌国被唐朝征服,成为直辖的西州。伊、西、庭地区的州县化,使其不再属于“西域”的范围,而西州也取代敦煌,成为唐朝经营与交往西域的桥头堡。由此可以看出,唐朝官方文献中认识的作为地理概念的“西域”,实际上就是指“疆域以西”,也就是说,在唐朝政治制度管辖区域之外的地区。

大概从高宗统治时期开始,“西域”一词的所指又有了第二次西移的迹象。《通典》卷一九三《边防典》九“吐火罗”条载:“龙朔元年(661),吐火罗置州县使王名远进《西域图记》,并请于阗以西、波斯以东十六国分置都督府及州八十、县一百、军府百二十六,仍于吐火罗国立碑,以纪圣德。

帝从之。”这里王名远所进呈之《西域图记》包含的范围大概只有“于阗以西、波斯以东”。从《大唐西域记》到《西域图记》,“西域”所指有了明显的变化,这种变化的直接原因,就是显庆三年(658)唐朝打败西突厥汗国,整个西域的宗主权从西突厥转归唐朝所有,原西突厥所控制的西域版图,成为唐朝的领地;唐朝把安西都护府从西州移到龟兹,并设安西(龟兹)、于阗、焉耆、疏勒四镇,称为“安西四镇”。

虽然此时唐朝没有在安西四镇直接驻军,但从行政体制上来说,安西都护府等同唐朝直辖州,所以从这一意义上来说,安西都护府所辖四镇地区,即“于阗以东”地区,已经是唐朝的直辖领地,不是唐朝官方认可的“西域”了。

然而,显庆三年以后,安西地区的统治并未巩固,受到来自南面的吐蕃和北面的西突厥余部的侵扰或夹击,四镇在唐蕃之间数次易手,安西都护府也曾几次迁回西州,所以“西域”所指是否包括四镇地区,也随之出现变化。简言之,咸亨元年(670),吐蕃大军进攻西域,先占于阗,又陷龟兹拨换城(今阿克苏),唐朝罢四镇,安西都护府撤回西州。

上元元年(674)十二月,于阗王伏阁雄击走吐蕃,唐朝以于阗为毗沙都督府,同时,唐朝又增设了疏勒、焉耆二都督府,安西四镇得以恢复。

上元二、三年(675—676),唐朝又把西域南道上的两个重镇——鄯善城和且末城划归沙州直接管辖,并改称石城镇和播仙镇。于是,塔里木盆地的东南区域变成与西、伊、庭州一样的唐朝直辖领地。

仪凤初(676—677),西突厥势力与吐蕃联合,再次攻占四镇。唐将裴行俭出兵碎叶,于调露元年(679),再立四镇,并以碎叶代焉耆为四镇之一。武周初年,东突厥复兴,与唐对敌,吐蕃乘机大举进攻。垂拱二年(686)十一月,唐朝被迫再次放弃四镇。直到长寿元年(692),唐将王孝杰率军收复四镇,安西都护府又迁回龟兹城。

在长寿元年王孝杰再度收复四镇之后,狄仁杰和崔融关于是否放弃镇守四镇展开了争论。狄仁杰《请罢百姓西戍疏勒等四镇疏》云:“西戍四镇,东戍安东,调发日加,百姓虚弊。开守西域,事等石田,费用不支,有损无益。”崔融《拔四镇议》则说:“其在高宗,励精为政,不欲广地,务其安人。

徭戍繁数,用度减耗,复命有司拔四镇。其后吐蕃果骄,大入西域,焉耆以西,所在城堡,无不降下。”显然,虽然两人在四镇弃置问题上观点针锋相对,但是双方眼中的“西域”所指,却都是四镇地区,也就是崔融所说的“焉耆以西”。

这是因为他们上疏所说的西域,指的是原被吐蕃占领并刚刚收复的西域地区,四镇还未完全恢复。这里“西域”与“四镇”大致是指同一地区,只不过“西域”是指一个地区,而“四镇”则指镇守这一地区的军政机构。

最终武后接受了崔融的建议,恢复安西四镇,并大规模驻军,这一措施直接造成由此时直至贞元年间唐朝对四镇地区的稳定统治。于是,“西域”所指的第二次西移也由此时开始稳定了下来。

对此《新唐书·地理志》“羁縻州”条有清楚的记载,在“西域府十六、州七十二”纲目之下所罗列的都督府、州都属于葱岭以西地区,安西地区则列在“四镇都督府,州三十四”之下,两者的分别是非常明显的。另外,贾耽《皇华四达记》关于“边州入四夷道”的记载也值得分析:“其后贞元宰相贾耽考方域道里之数最详,从边州入四夷,通译于鸿胪者,莫不毕纪。

其入四夷之路与关戍走集最要者七:一曰营州入安东道,二曰登州海行入高丽渤海道,三曰夏州塞外通大同云中道,四曰中受降城入回鹘道,五曰安西入西域道,六曰安南通天竺道,七曰广州通海夷道。

”这里提到“安西入西域道”,显然说明安西与西域是不同的区域,参考其他诸条的书写方式,前者为“边州”,而后者则属于“四夷”。这条史料也提醒我们,原来属于“西域”的四镇地区,此时被称作“安西”。

这种“安西”与“西域”对举的情况,在唐朝的中期官方文献中还有一些例子。《唐六典》卷三在列举“陇右道”的贡赋时,将安西贡物列在陇右道内叙述,然后才提到“远夷则控西域胡、戎之贡献焉”。《唐六典》所记为开元二十五年(737)的情形,所以其时安西与伊、西、庭同样是作为陇右道所辖的府州登记土贡的。

《资治通鉴》卷二一九至德二载(757)条提到安史乱后入援边兵:“上至凤翔旬日,陇右、河西、安西、西域之兵皆会,江、淮庸调亦至洋川、汉中。”(18)“安西”与“西域”对举,明显指不同的地区。对此最为显豁的记载在《资治通鉴》卷二一五天宝元年(742)正月壬子条:

是时,天下声教所被之州三百三十一,羁縻之州八百,置十节度、经略使以备边。安西节度抚宁西域,统龟兹、焉耆、于阗、疏勒四镇,治龟兹城,兵二万四千。北庭节度防制突骑施、坚昆,统瀚海、天山、伊吾三军,屯伊、西二州之境,治北庭都护府,兵二万人。

通观以下所载十节度职责,均包括了两个方面的内容,一为对外,一为对内,无一例外。对外用词各不相同,包括“抚宁”、“防制”、“断隔”、“捍御”、“御”、“临制”、“镇抚”、“备御”、“抗”、“抚”及“绥静”等,但含义基本类似;而对内则全用“统”。

对这条史料的书写方式有所了解之后,再来看“安西节度抚宁西域,统龟兹、焉耆、于阗、疏勒四镇,治龟兹城,兵二万四千”的记载(开元七年又以焉耆代碎叶以备四镇),就不难发现,这里的西域显然是指对外的方面,与安西节度直接统辖的四镇不同,应该是指葱岭以西的地区。

《唐会要》卷九九“石国”条载:“天宝初,累遣朝贡。至五年,封其王子那俱车鼻施为怀化王,并赐铁券。九载,安西节度使高仙芝奏其王蕃礼有亏,请讨之。其王约降,仙芝使部送,去开远门数十里,负约,以王为俘,献于阙下,斩之。

自后西域皆怨。”这里所说的西域,应该也不包括四镇地区。也就是说,从武后到玄宗时期,唐朝官方文献中对“西域”作为一个地理概念的认识,不再包括塔里木盆地的四镇地区,而是指葱岭以西,这和《汉书·西域传》中“葱岭以东”的西域,已经是两个完全不同的区域了。

总结来说,唐朝“西域”所指范围出现了两次西移。第一次西移,即从指“敦煌以西”改为指“高昌以西”,是贞观十四年高昌国纳入唐朝州县体制之内,成为正州西州这一政治制度变化的反映。而“西域”所指的第二次西移,即从指“高昌以西”变为指“于阗以西”,从自然地理上来说,是葱岭以西,这次西移从显庆三年开始,中间经过反复,到长寿元年完成,其过程反映了高昌以西、葱岭以东的安西地区政治形势的变化。

唐朝“西域”所指范围的西移,标志着唐朝“边界”的西移,随着边界的西移,进入唐朝本土的安西地区在政治制度方面必然发生变化。这种变化的过程应该如何认识,和高昌正州化的过程有没有类似之处呢?以下通过对安西在唐朝疆域中的位置来进一步讨论这个问题。

二、安西四镇在唐朝政治体系中的地位

与现代国家之间精确的边界划分不同,中古时期的欧亚大陆的不同政权之间并没有非常明确的“边境”存在。但是,这并不说明此时不存在边境的概念。至少,在不同的政体之间,存在对于各自“势力范围”的认识。而就唐朝而言,这种对于自身“势力范围”的认识,比较完整的保存在方志类、尤其是总志类地理文献之中。这类文献往往属于官方书写,为了解当时唐朝政府对于安西地区在唐朝行政体系中的位置,提供了第一手的证据。

《旧唐书》卷三八《地理志一》载:

今举天宝十一载地理。唐土东至安东府,西至安西府,南至日南郡,北至单于府。南北如前汉之盛,东则不及,西则过之。(原注:汉地东至乐浪、玄菟,今高丽、渤海是也。今在辽东,非唐土也。汉境西至墩煌郡,今沙州,是唐土。又龟兹,是西过汉之盛也。)

此段记载天宝十一载地理,明确显示将龟兹视作“唐土”,其根据当是唐朝的中央政府保存的档案文献。《新唐书》卷五三《食货志》载:“贞观、开元后,边土西举高昌、龟兹、焉耆、小勃律,北抵薛延陀故地,缘边数十州戍重兵,营田及地租不足以供军,于是初有和籴。”这是对这一情况的较为总结性的描述。值得注意的是,小勃律(今Gilgit/吉尔吉特)也被纳入到“唐土”范围,成为“缘边”——紧邻唐朝边界之地。

与之呼应的叙述,可以在《新唐书》卷二二一《西域传》中看到:“小勃律,天宝六载,诏〔安西〕副都护高仙芝伐之,遂平其国,执小勃律王及妻归京师,诏改其国号归仁,置归仁军,募千人镇之。”这表明,唐朝在天宝六载时,把武力攻占的小勃律也作为与安西四镇同样的直接派兵镇守的区域,因此在《新唐书·食货志》里保留的唐朝文书档案中,就把小勃律也当做“唐土”来看待了。

与此相类似的应当还有《新唐书·西域传》记录的:“喝盘陀,治葱岭中,都城负徙多河。开元中破平其国,置葱岭守捉,安西极边戍也。”喝盘陀(今新疆塔什库尔干),开元年间也成为唐朝的边防重镇,立守捉。

唐朝地理文献的编纂十分兴盛,各地都要编订记述当地地理沿革的地志类文献——图经,每三年上报中央政府保存。虽然我们还没有见到专门记载安西地区的地志,但是唐朝官府编纂的“十道录”一类地理总志中对于安西地区的记载,也可以帮助我们认识该地区在唐朝行政体系中的地位。敦煌写本《天宝十道录》就是这样一部价值很高的材料:

安西,(京七千五百,都八千三百。贡氍毺、绯毡、赤铜豆、白练七千匹、水硙三。)无县,管蕃府四。

龟兹都督府,(户四千九百七十四。在安西城内。无本。)

于阗毗沙府,(户四千七百八十七。安西南二千里。无本。)

焉耆府,(户一千一百六十七。(下残)。无本。)

疏勒府,(户一千八百六十。安西二(下残)二月敕新置。无(下残))(25)

通观整篇《天宝十道录》,可见对安西地区的记录与内地州府是完全一致的,并没有任何区别,所记都是所辖州县的州府距两京里程,土贡,以及下级行政单位的户数、位置、有无公廨本钱等。这一点在《唐六典》卷三“户部郎中员外郎”条对安西的记载中也可以看出:“郎中、员外郎掌领天下州县户口之事。

凡天下十道,任土所出而为贡赋之差。分十道以总之。……六曰陇右道,古雍、梁二州之境,今秦、渭、成、武、洮、岷、曡、宕、河、兰、鄯、廓、凉、甘、肃、瓜、沙、伊、西、北庭、安西,凡二十有一州焉。

”(26)值得注意的是,《唐六典》将安西视为一个“州”,属于陇右道“二十有一州”之一。可见,安西地区属唐朝领地在当时是较为普遍的认识。

天宝五载玄宗《遣使巡按天下诏》云:“豫巡河北道, 巡京畿……麟巡河西、陇西、碛西等道,翘巡剑南及山南西道,光誉巡淮南及江南东道,其百姓之间及官吏之辈如事或未该,须有厘革者,仍委量事处置,回日奏闻。其岭南、黔中、碛西途路遥远,若使臣一一自到,虑有稽迟,任各精择判官,准旧例分往。” “碛西”为“安西”所改,在这里也与其他内地行政区并列出现。

这种安西地区属于唐朝正式管辖范围的认识,并非为唐人所独有。开元十五年,新罗僧人慧超自天竺求法东归,经中亚入唐朝安西地区。记录他行程的《往五天竺国传》为我们提供了当时中亚政治形势概貌,尤其重要的是,他格外重视中亚各国之所属,这与本文讨论的主题密切相关。

以下转引他从胡蜜国(今瓦罕)经识匿国(今Sighnan/锡格南,在帕米尔高原上)入葱岭的一段记载:“此胡蜜王,兵马少弱,不能自护,见属大寔所管,每年输税绢三千匹。

……又胡蜜国北山里,有九个识匿国,九个王各领兵马而住。有一个王,属胡蜜王。自外各并自住,不属余国。近有两窟王,来投于汉国,使命安西,往来〔不〕绝。……又从胡蜜国东行十五日,过播蜜川,即至葱岭镇,此即属汉。

”葱岭镇即喝盘陀。可见,慧超对于当时胡蜜国到葱岭这一区域的政治归属有很清楚的认识,其中九个识匿国或者“属胡蜜王”,或者“来投于汉国”;而胡蜜国则属大食(阿拉伯帝国),葱岭镇属汉(唐朝),均是明确的事实。

但是当他行至于阗之时,又点出“从此以东,并是大唐境界,诸人共知,不言可悉”。可见,葱岭镇在慧超眼中具有独特的地位,虽然“属汉”,但似乎又不是“不言可悉”的“大唐境界”,到了于阗以东,则确定是“大唐境界”了。这种境内、境外的认识,或许正反映了某些新归属安西的地区在行政地位上的特殊性。

《通鉴》卷二一六载天宝十二载:“是时中国盛强,自安远门西尽唐境万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右。”《通鉴》此条下有胡三省注云:“长安城西面北来第一门曰安远门,本隋之开远门也。西尽唐境万二千里,并西域内属诸国言之。

”从《新唐书·西域传》所载诸国距长安里程,于阗“距京师九千七百里”,小勃律“去京师九千里而赢”,罽宾“距京师万二千里而赢”,其中罽宾与于阗、小勃律不同,属于西域地区的王国。

由于这些国家距长安的里程并非直线距离,而往往是循道路而计,所以并不准确。所谓“自安远门西尽唐境万二千里”,应当是包括了到天宝十二载时唐朝西境的最大范围,虽然不能把罽宾囊括其中,但小勃律无疑是在内的。胡注所说“并西域内属诸国言之”,恐怕不够准确,因为当时的吐火罗、粟特诸国,都在唐朝的属国范围内,但不在唐朝境界内的安西地区。

由此可见,虽然无法比拟现代国家间精密的边界划分,但唐朝人对于帝国疆域还是有相当清楚的认识,这种认识集中反映在脱胎于政府文案的地志类文献尤其是地理总志类文献中。由上文的分析可知,在安西都护府设立之后,直至贞元时安西地区进入吐蕃统治时期的百余年间,安西四镇地区属于唐朝的疆域,是唐朝人较为普遍的认识。

总而言之,从高宗显庆三年开始到武则天长寿元年定型,在唐朝的政治体系中,不论由外还是由内来看,安西地区都是属于唐朝政治体系之内,而且常常与内地正式府州并列出现。与此相符合的是,到了开元、天宝年间,随着唐朝在葱岭及西北印度(今吉尔吉特地区)的事功,“西域”即疆域以西在官方文献中也特指葱岭以西地区了。有了这样的结论,对于我们认识安西地区的羁縻府州制度必将有所帮助,但这一问题已经超出本文范围,拟另文专论。