张伯驹毛巾 (八):张伯驹做诗的风度 倾倒毛泽东

在中国的文化里,诗的地位是最高的。我们这个民族的精神,也是诗的。张伯驹在任何场合,都忘不了诗。随时可吟诗,可赋诗。这风度,倾倒了包括毛泽东、陈毅在内的许多人。别说是外出作客、看戏归来,他有所感。就是午眠乍醒、夤夜起风,也能引出诗兴。

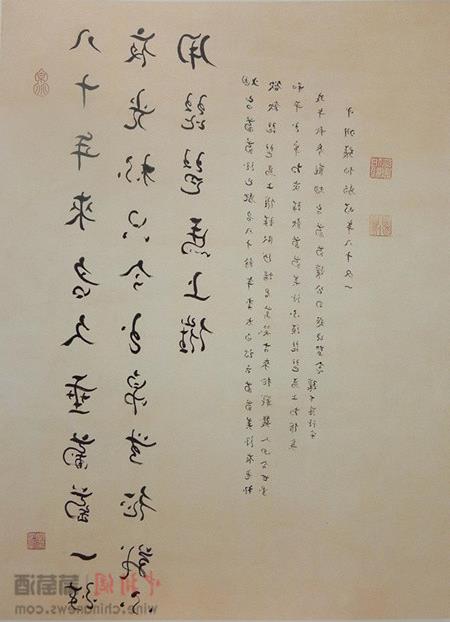

于是,隔三差五,便有新作。他作诗吟联填词,比我心算一加二加三等于几还快。我随便出个题,他张口就来。既合格律又切题,真叫绝了。这是什么?这就是文思、才思和神思啊!与他的诗相匹配的,是他的字。因独创一格,人称鸟羽体。我甚至觉得张伯驹在自己的生活中就扮演了诗作中的人物。或者说他的诗作是一面镜子,里面映照出来的一个风流俊赏之人,那便是张伯驹自己。

张伯驹瘦削的脸型和冷漠面容所显示的一种尊贵神情,常使人感到难以接近。其实,素不相识者只要踏入他所精通、爱好的领域,便可体味到一个诗人的天性———浪漫的自信与理想主义的热情。正是这个天性,让张伯驹在一般中国人尚不知书法、韵文为何物的五十年代,就组织了“北京中国书法研究会”、“北京中国韵文学会”等民间团体。

他经常亲自出面,办展览,开讲座。不仅在北京搞,还跑到济南、青岛去搞。因为活动内容的高质量,单是书法研究会的会员在1957年就从一百多人激增到三百多人。

张伯驹这样做,无非是希望喜好诗的人,能写出合乎规范的好诗;但愿喜好书法的人,能通过指导写出好字来。反右时,那些左派说他如此卖力是在扩大个人影响和共产党抢夺文化阵地,实在是冤枉。

父亲也好诗。在他的藏书里,单是杜甫诗集的版本,就不下几十种。反右以后,就更爱读诗了,而且开始学写诗。偶尔诌几首绝句、律诗什么的,就举着涂改得一塌糊涂的诗作,从书房里狂奔出来,大呼小叫地让我和母亲都来听他的吟诵。

我对父亲说:“怎么张伯驹作诗填词,连想都不用想。你把一本《白香词谱》放在书桌上,翻来翻去,颠来倒去,也没当成诗家词手?”

已是一张老脸的父亲,被我说得还真有点不好意思,不无辩解地说:“我怎么能和张伯驹比?他九岁就能诗,人称神童,是极有天赋的。写出来的东西,颇有纳兰之风。你的爸爸本科读的是英语,留学攻的是西方哲学,以后搞的是政治,成了右派才学诗呢。”

父亲写的诗,仅用于自我欣赏。他拿给母亲和我看,也是为了能获得我们对他的欣赏。他有一首题为《车叹》的五言绝句:轴与轮相辅,方能成器宇。二者去其一,行旅徒呼苦。

这诗一读,便知父亲还处在练手阶段。

写在这同一张纸片上的,还有题为《我说》的另一首五言绝句:先我原无我,有我还无我。我既非常我,今我实非我。

这首诗,有点意思,不过与其说它是诗,倒不如讲更像是一段哲学短语。总之,父亲很想把诗写好,这个念头从1957年一直持续到病重之时。

“张先生的诗词,何以做得又快又好?”父亲恭敬地向他请教。

张伯驹答:“我这个人要学什么,非要学到精通不可!尽管诗词创作的方法与技巧很多,但其要则只有两条。一是谙熟掌故,二是精通格律。而要做到这两条,惟一的办法就是强记。”接着,又补充道:“我真正致力于诗词,还是在三十岁以后。但是自幼记忆力就好,朝诵夕读,过目不忘。有一次去个朋友家,随便翻阅主人的藏书。过了段时日,再去作客聊天,竟然还能背诵出主人藏书里的诗句,而那主人什么都记不起了。”

张伯驹一席话,令我痛下决心:这辈子是永不学诗的了。因为我的记性差得惊人。记得考入北京师大女附中(即现在的北京实验中学),初中一年级才读了半载,在学校的失物招领处,就找回自己不慎丢失的东西大大小小三十四件。刚刚发生的事情,我先后说给三个人听,那就一定是讲述了三则大处相同、小处各异的故事。三人同时质对,我委屈万分,诚恳辩解———决非添油加醋,实实地是记性不好。

张伯驹创作的诗词不求发表,是兴之所致,是习惯使然。一段时间下来,他就自掏腰包,把这些新作油印成册。这些灰蓝封面、薄薄软软的小册子,一摞一摞地码放在客厅沿壁而立的竹质书架上。我有时会觉得它们酷似一个身着素色长衫的文人,长久静立,沉默无语。我有时一不小心碰及书架,那老竹竿发出的吱吱声,仿佛在提醒人们:这里还有诗。我对张伯驹说:“您的诗集,能给我一本吗?”他抽出两本,递过来,道:“拿一本给你的父亲。”

张伯驹既不在诗集的扉页上题款,也不说请我父亲指正之类的话。以后,但凡有了新作,张伯驹一定送我,且一定是两本。每本我大多翻阅前面几页,然后束之高阁。不是不爱看,而是由于用典太多,我读不大懂。好在张伯驹从来不问读后感想。

父亲是读完的,从开篇到页尾。他的读后感是:“中国的文学再发达,以后也不会再有张伯驹。”

对父亲的这句评语,我原以为是针对张伯驹的诗词水平与技巧而言,后来,随着世事变化,特别是到了今天,我才品嚼出它的丰富内涵来。就拿现在的人来说,最大的生活目标不外乎自我价值的实现。继之而来的事,便是如何经营推销自己,实现目标。

而所谓经营推销,就意味着一个持久又复杂的运作方式。这其间包括精密的算计,有效的操作,小心的防范,合理的攻掠,利益的谋取,以及心狠手辣等等。如此经营人生,自然,属于人性的、审美的东西都要摈弃。而这些恰恰是中国传统诗歌的感性基石,也是张伯驹的创作基石。连基石都没了,哪儿还有张伯驹?

![>潘素与张伯驹 [转载]张传綵谈父亲张伯驹和母亲潘素](https://pic.bilezu.com/upload/9/8c/98c268a328ddaea6d324f362af00c14c_thumb.jpg)

![>袁克定母亲 [转载]张传綵谈父亲张伯驹和母亲潘素](https://pic.bilezu.com/upload/8/33/833dee72ee41b9d1a271a98133efa9f2_thumb.jpg)