林洙抹黑林徽因 此情可待成追忆 林洙眼里的林徽因

林徽因1955年4月离世后,1962年,61岁的梁思成经过七年之痒,与清华大学建筑系同事,远在1954年就已经相识,年方34岁曾经有过一段婚史的林洙,缔结良缘,重组了新的二人世界。

2004年6月,林洙出版了她的回忆录《梁思成林徽因与我》,成为窥视这三个人人生风景的一个难得且珍贵的窗口。

林徽因留给林洙的第一个印象是这样的:“我承认,一个人瘦到她那样,很难说是美人,但是即使到现在我仍旧认为,她是我一生中所见到的最美最有风度的女子。”

对自己的前任,做出这样的评价,应该说襟怀很大度,很磊落的。不过,林徽因的确是个众口皆碑,举世公认的美人,女神。尽管为病患所扰,那天生的丽质绝对是风韵犹存,甚至更能增添几分贴近病西施那般的怜爱。

这些,无论有怎样的偏见和嫉妒,大概都是不可能明明睁着眼睛,硬是装作看不见的。否则,读者可能不会买账,把书扔到一边去。当然,林洙的客观,公允,也非常值得赞赏。

有点遗憾的是,在这本页码将近三百页,字数近三十万言的回忆录中,本应占有重要分量的林徽因的身影,却逐渐的少了起来,乃至变得模糊不清,难以寻觅了。

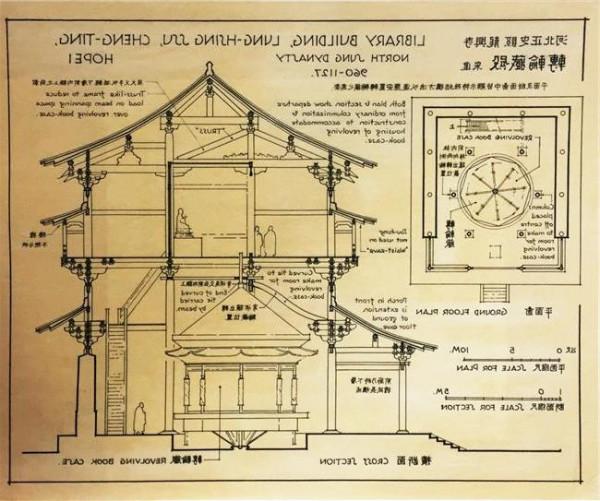

这本书的第四章“15年190个县2738处古建”,集中展示的是这个期间梁思成进行野外实地考察的业绩,是这本书的重中之重,精华所在。

林徽因由于身体以及家务的原因,没能全部参加考察活动,但保守估计,至少应该参加了百分之八十以上。然而,作为梁思成的主要同伴及合作者,记载林徽因之处,却并不很多。当然,梁思成是考察活动的领头人,决策者,不能与他平分秋色。可还是应该占一定的比重,至少不能比助手莫宗江,刘敦桢提到的次数还少。有时候提到了,语句也寥寥无几,几乎一笔带过,粗心的读者或许都没怎么看到。

比如在中国建筑史上谱写了辉煌篇章,被誉为具有里程碑意义的一次考察,即1937年夏天在山西五台山上发现的佛光寺古建筑的那次考察,林洙是这样描述的:“工作了几天以后,才看见大殿梁下隐约有墨迹,因殿内光线不足,字迹又被一层土朱所掩盖,审视了许久只隐约认出官职一二,独林徽因见女弟子宁公遇的名字。”

那么看看当事人之一的梁思成是怎么说的,在见到“女弟子宁公遇”的名字之后,他说,“施主是个女的!而这位年轻的建筑学家,第一个发现中国最珍稀的古庙的,也是个女人,显然不是个偶然的巧合。徽因深怕有误,又详细检查阶前经幢上的姓名”,“果然也有'女弟子宁公遇',称为'佛殿主',名列在诸尼之前。石柱上刻的年代是,'唐大中·十一年'相当于公元八五七年。”

这么一对照,不能不觉得有点蹊跷。尽管差不了多少字,可林洙少了哪几个字呢?那就是——“而这位年轻的建筑学家,第一个发现中国最珍稀的古庙的,也是个女人,显然不是个偶然的巧合。”

一目了然了,省略的,正是梁思成对林徽因满怀激情予以赞美的文字。而“深怕有误”,尽显林徽因身为学者的严谨认真,也是一种赞美。特意标明“年代”,一字千金的揭示了这一发现的历史意义。是个缺少不得的关键词。这么简单一对比,两段文字所含有的意蕴和分量,该有多么悬殊,就不言而喻了。

长了一身诗人细胞的林徽因,面对如此庄重时刻,怎能不欣喜若狂,心潮澎湃呢?有的传记抄录了她的一段话:“我真想在这里也为自己塑一尊像,让林徽因这位女弟子永远陪伴这位虔诚的唐朝大德仕女,于这肃穆寂静中盘腿坐上一千年。”这是多么震撼人心的倾诉,任哪个人听了,都会为之动容。

可林洙却没有。林徽因这几句话,林洙在查找写作资料时,不可能看不到。如同上面那些字被“省略”了一样,这些话是必须得“省略”掉的。

在全面展示梁思成考察成果的同时,林洙也选录不少梁思成此间留下的文字记录,很珍贵。但是林徽因这方面的文字,并不比梁思成少,而且由于林徽因还是个著名诗人,她的文字更富于文采,更有可读性。比如这篇《山西通信》:“我们因为探访古迹走了许多路;在种种情形之下感慨到古今兴废。

在草丛里读碑碣,在砖堆中间偶然碰到菩萨的一只手一个微笑,都是可以激动起一些不平常的感觉来的。”,“东看看,西走走,夕阳背在背上,真和掉在另一个世界里一样!云块,天,和我们之间似乎失掉了一切障碍。我乐时就高兴的笑,笑声一直散到对河对山,说不定哪个林子,哪一个村落里去!”简直就是美文选段。理应也选录一些,可在林洙笔下,一句也没有见到。

林洙的书里,也用了好多篇幅侧重呈现梁思成的著作成果,这是必须的。她提到那部最具有代表性的《中国建筑史》时,这么说:“梁思成于1942年开始编写《中国建筑史》,林徽因,莫宗江,卢绳都参加了这项工作。林徽因负责收集辽、宋的文献资料,卢绳负责收集元、明、清的文献资料,莫宗江负责绘制插图,于1944年完书。”

再听听梁思成本人怎么说:“在编写过程中,林徽因、莫宗江、卢绳三位同志都给了很大的帮助,林徽因除了对辽、宋的文献部分负责搜集资料并执笔外,全稿都经过她校阅补充。”

两个人说的不同之处,在于梁思成加上的“并执笔”。这就不仅仅是“搜集资料”了,而且亲自动笔,直接参与了写作。后面那一句,“全稿都经过她校阅补充”,也不可等闲视之,对林徽因的重要作用,给予了充分肯定。可这些,被林洙又一次“省略”掉了。

梁思成这样的肺腑之言,在另一部重要著作《图像中国建筑史》的“前言”中,吐露得更全面,更充分:“我要感谢我的妻子、同事和旧日的同窗林徽因。二十多年来,她在我们的共同事业中不懈地贡献着力量。从在大学建筑系求学的时候起,我们就互相为对方'干苦力活'。

以后,在大部分的实地调查中,她又与我作伴,有过许多重要的发现,并对众多建筑物进行过实测和草绘。近年来她虽然罹重病,却仍葆其天赋的机敏与坚韧;在战争时期的艰难日子里,营造学社的学术精神和士气得以维持,主要应归功于她。没有她的合作与启迪,无论是本书的撰写,还是我对中国建筑的任何一项研究工作,都是不可能成功的。”

这番话,可以看作梁思成对林徽因在人生历程中付出的辛劳艰苦,以及由此获取的成就,作出的奉献,进行一番总体评价,是高度赞扬,是充分肯定。虽然有夫妻情分在其中,但说得诚恳,实在,没有什么溢美之词。或者说,这是梁思成眼里的林徽因。

林洙在书中没有引录梁思成这番话,完全可以理解。那是曾经作为丈夫说出的话,如今她作为林徽因的后任,说不出这样的话,也不想说这样的话。

书中写到一个细节,一天晚上梁思成回家迟了,原来是林徽因的生日,他去八宝山送了两盆花。林洙写道:“我却深深的自责了,为什么我在欢乐中竟忘了这个重要的日子,也许我应该事先为他买好花,也许我应当陪他去,但是我又否定了。不!这不是我应该做的,也是我不能做的。”

真的不“应该做”,“不能做”吗?难道顶替了她的位置,就与她水火不相容了吗?出于对逝者的尊重和怀念,这些都是应该“做”的吧。某天,金岳霖老先生请几位老朋友相聚,大家不明白缘由,他说明了是给阴阳两隔的林徽因庆寿,老朋友都感叹不已,赞不绝口。林洙以金老做个榜样,会有什么损失吗?梁思成倒是了解这位后继夫人的心理,对此事闭口无言。

林洙这本书的书名中有“林徽因”三个字,可赋予林徽因的文字的确有限。当然不是要面面俱到,反倒必须有删有减,问题在于删什么减什么。这些绝牵涉不到素材的处理,结构的安排之类的写作技巧,反映出的只能是写作的心态。

李商隐的绝唱:“此情可待成追忆 ,只是当时已惘然”,挪用到林洙的回忆录中,后面一句的“惘然”,大概可以改为“漠然”和“淡然”吧。