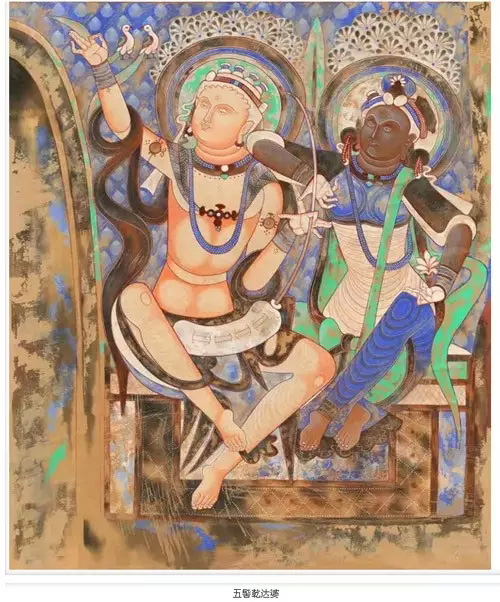

融入壁画的灵魂—大渡专访画家王征

记者:从1993年到2002年,您用了9年的时间对龟兹的壁画艺术进行了研究。您是因为信仰佛教,才对壁画进行临摹,还是因为研究了壁画,从而慢慢有了信仰呢?

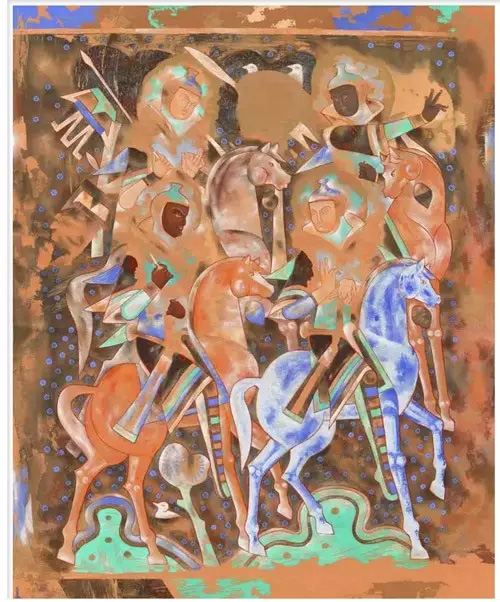

王征:最开始去临摹壁画,更多还是出于艺术的角度。我最早画山水画是用一些很传统的方法,那时常在大山里面写生。但是我认为不能满足于传统的技法和表现形式。因为绘画到了深处是一个大层面。那时候就觉得被笔墨束缚的感觉。另外西域的山川地貌一方面可以把中原文化中的一些内容表现出来,比如庄子所描绘的秋水的感觉,在西域随处可得。另一个自然山川给我的感觉就是应该能包容的东西更加丰厚。那时候就产生了如何去更多地了解西域这种文化。而西域文化又和中原文化相有着密切关联。所以就开始尝试临摹龟兹石窟壁画,当然从绘画技法上还是对色彩的把握也作了一些探索。

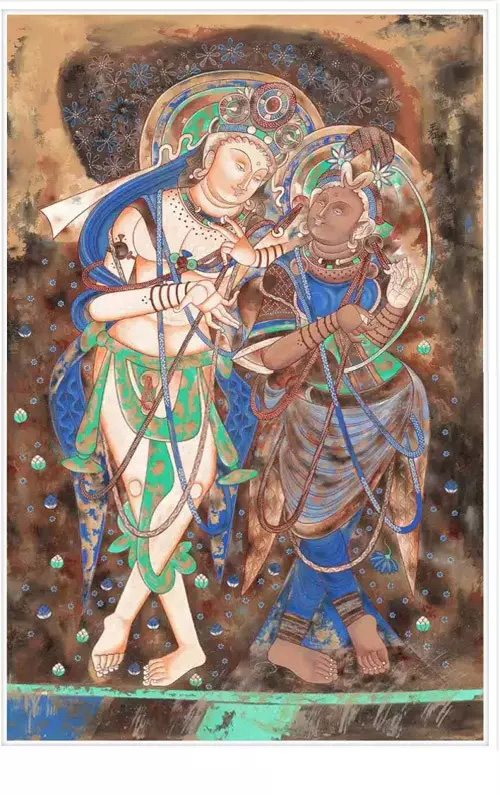

后来有机会去了敦煌,在那里我见到了壁画,顿时感觉豁然开朗。就象推开了一扇门一样,进入了另外一个绚烂的世界。这个时候我就开始对古代佛教壁画有了特别的关注。后来有了这个机缘,到了克孜尔石窟,龟兹石窟。就觉得石窟特别的美,它不单单是传统的展现,另外还给人很多启迪性的思考。

而且还出现了许多现代性的元素。一开始我就是为了寻找感觉,是为了创作才去的。当然那个时候对佛教文化,对古代传统文化心里是带着一些向往,甚至是敬畏的感觉去接近。

后来因为工作的便利,对壁画进行了临摹和研究。深入以后,就由绘画的表象进入了实质的内容的这种状态。我们要了解壁画的历史、艺术史、当然关键的是你要先了解佛教史,包括佛教的思想,比如一副画除了构图等表象的东西,展现出的那个时期人的精神是什么?这些精神和画面统一的又是什么?这个时候就要自己加强学习,就要看很多历史,佛教方面的书。

然后在这样的状态中不知不觉地就进入了佛教艺术的世界,这个世界非常的好,这又是另外一扇门,是另外一个世界,一下子就挣脱了笔墨的束缚,在旷野奔跑的感觉,从宋元到明清的系统瞬间就进入了更早期感觉了,比如说从南北朝到唐代,早期的绘画,艺术,很博大、很灿烂的一段文化世界。

当然这里面是以佛教文化为纽带,是以佛教艺术为桥梁的一种展示。而这种展示不仅是绘画,这里头包含着文化的传承、文化的交融,甚至是文化的创新。在这个状态中发现了自己要做的事情就越来越多,慢慢地就变成了一种责任。

这种责任是什么呢?一定要让自己把这个壁画临摹好,一定通过临摹来传承。另外一个是要去研究,要到理论的层面去研究,到了这个层面的时候,就对佛教史甚至佛教理论、佛教典籍这样的学习和认知有了深入。这个过程很长!

这九年的时间倒让我觉得是一晃而过。也就是因为觉得可做的事情太多了。而且我现在的时间还在做。过去的时间是以龟兹佛教为主。现在慢慢地从单纯研究的角度过渡到一定要把龟兹和佛教艺术和佛教文化的传播用很实证的方法详详细细地表现出来、考证出具体的联系。当然在这之前,一定要先解决一个问题,比如先从龟兹与健陀罗、巴米扬之间的关系推到后面的目标去。

目前只是做佛教艺术和佛教文化的关系。最终是要深入到理论研究方面。敦煌、龟兹、云冈等石窟前辈们都已经做过很多了,而我需要做的就是把龟兹和中原的这种关系更多的从佛教艺术的角度,理论角度实证展现!具体到一幅壁画在画法上是哪一个传承、哪一种连接,从这样的一个角度来看这是一个很长期的工作。

另外还有一个层面的工作就是艺术创作。这个工作呢,我觉得中国的壁画、佛教的艺术、佛教的壁画应该是中国传统文化中非常灿烂的一个篇章。要通过临摹,通过对壁画学习。进行探索出很多的技法,这是其中一个层面。另外一个层面是艺术精神方面。在当代艺术中我们有责任要继承这些壁画艺术,这个继承不止是临摹,而是要让它在当代生根发芽,要让这些古代的技法在当代表现出来的时候依然有很高的价值。第三个方面是展开一个更大层面的思考,比如当前中国的文化如何继承传统、如何从传统中创新,如何与西方外来艺术的碰撞和融合;等等这些问题。古代佛教艺术是个最成功的例子。我们需要延续!

记者:我们目前要做的是把传统和发展要结合起来?

王征:当然,在当代不同的艺术家有不同探索的路。有的是完全追寻传统,以水墨为主。更多是倾向于西方现代的艺术,现代和后现代。当然我们不去评论哪些是对,哪些是不对。我觉得我们是从石窟里出来的,我们是去深入观察和研究古代艺术史,为什么中国的艺术文化在这几个文明古国里一直生生不息,一直被传承,有两个特别重要的因素。一个是中国自古就形成了比较有代表的文化,这一个主脉一直是延续的,甚至是渗透到了生活的每个层面。另外一个就是中国不停的与优秀的外来文化的融合,通过融合再创新。最典型的例子就是佛教文化。佛教来源于印度,但是传入到中国以后与中国传统的文化相融合,就创造出了极其绚烂的中国佛教文化,甚至一些教理、教派在中国都有一些新发展。以至于让整个人类都觉得佛教文化最蔚为壮观的是在中国。

记者:绘画是心灵的,在九年的临摹过程中呢,您的心和画产生了怎样的互动呢?

王征:这些年心灵的变化非常大。在早期画山水的时候觉得非常纯真。追求那种很典雅的水墨。那是理想境界的一些画面。后来经过思考,去了石窟以后对画、对自己的心灵产生了一个很大的变化,慢慢的通过临摹壁画,在技术上学会用了很多鲜亮的色彩。另外是从造型上看到壁画上造型形象既概括、又很强烈。整个画面又让人觉得很安静,很和谐。我觉得这对我个人应该是修炼的过程。让我变得越来越倾向于平和。在石窟工作期间,要有到野外去调查,爬山涉水。但是总体来说我心里越来越倾向于平静,而这个平静并不是表象的平静,可以说是和石窟做个对应,我在创作的时候,从构图,色彩还是很强烈,甚至是很夸张的一种外在的形式,是向外的一种张裂。但是画的的内涵很平和,带着内敛的平静。这也符合中国的传统的思想中阴阳的关系,单纯追求静也是不行的,单纯追求动也是不行的。大自然,社会都是动静的一种融合和平衡。

当今社会从整体面貌上呈现出一个很动的局面,人们对时间效率,交通,人员的流动,还有各个方面恐怕都超过古代社会的动荡。但是从动荡中我们作为心灵者去对待这个社会的时候,我们的心如果也是急躁 心灵不安静,恐怕就会做错很多的事情。

无论是做事做人都应该有一种平和的心态来对待,古代佛教的艺术对我有很大的启发,它在动的表象中达到了一种和谐的心境 。内心的平和对人的身心有很大的提高。我在石窟的时候。随着时间的流逝自己的心境也不断的平静下来,对人和事情的看法的认知和态度上有了很大的转变。

期间接触过很多人,也接触过社会,自己的心都能够很平静的对待,这个来源于我从古代壁画中的体悟。可以不断的支撑自己来进行艺术创作和绘画。

没有过多的欲望和烦恼。我也想通过我让更多的人能够感受到艺术造诣。在这次798展览期间很多不同职业,不同领域的人都能从作品中体会出那种心境。包括以前一位相处很久的朋友从这次展览的作品中达到一种宁静的状态。所以我现在对于从心灵上的修炼更重视,是从画面来引发人们心灵的思考,也是对人的思想做一个指引,做一个方向的延续。

记者:如果您用这9年的时间来创作也许早出名了,但是您选择用这9年的时间来研究壁画。从世俗的角度来说佛教绘画壁画的商业价值并不是很高,那您是怎么来思考这个问题的?

王征:刚才我们说的从艺术角度对中国传统文化有很深的认识。现在大家对于佛教文化,壁画的认知上还有差距。但是从实质上讲佛教壁画有很深的含义,我相信这种文化会随着时间的得到更多的人的认识和认可,欣赏。并且从种汲取营养。

实际上古代绘画从宋、元、明、清各有不同,宋代喜欢在纸上,绢上作画。 慢慢演变到水墨画形式,但是在此之前的唐代南北朝,甚至到汉代时期,绘画角度还是以壁画为主,所占的地位也非常多很重要。比如说吴道子主要从事的是壁画的绘画为主的造诣。

另外从当时的社会环境。壁画创作显得很超越的气势来创作,也反映了人们的心灵和思想的超越。实际上这就是艺术绘画的给社会带来的价值。无论是水墨绘画和其他艺术的层面都是反映了社会和艺术的结合。

我们看青铜器时代。器物品都反映社会的精神面貌。所以我们真正对中国文化的认知,绘画壁画是很重要的一个方面。敦煌的壁画不仅仅是绘画的一个层面,它更多的反映了中国古代文化的层面和研究的价值。当然现在各个文化层面、影视,绘画艺术界都慢慢对壁画有了很深的认识和认可。

壁画的地位和艺术价值也越来越高,以后会得到更多的认可。从我个人艺术创作来说,壁画对我心灵和艺术创作得到了心灵的提升,还有对艺术技术的古今结合也作出了突破,壁画的语言和当代绘画艺术的结合有了更深入的研究和创新。

对于我到石窟中的学习得到了很多的启发。在当今中国的传统和西方文化的结合中我从石窟中得到了启示,在石窟中临摹壁画对于研究壁画材料,了解到各个绘画文化的知识,对于东西方绘画的颜料中做出了自己的一套绘画技术。

使得对壁画怎么能够更好的应用于社会带来了更多的启示。这也对于我在石窟中的研究受益颇多,另外通过去石窟以后真正的进入一个研究层面,不单单是从一个画家的角度去思量问题,而是从理性智慧客观、历史中去更深入的研究了壁画的语言层面和佛教的文化的结合的概念和思路。

从考古观的一个层面去研究,通过这些年的研究对于我个人创作奠定了坚实的基础。不单是只停留在一个绘画思考的层面,更多是的从历史观社会观的一个层面。这对于作品更能赋予艺术价值!

记者: 在这九年你可能失去了很多成名的机会,您不后悔吗?

王征:对于一个学者和艺术家来说,其实我得到的更多 得到的是自己的心灵和艺术创作的提升,另外我不去石窟我不会成为一个学者。当然我说的这个学者是一个从考古和学习认识上有一个很深入了解并能够解决问题的学者。能够发现问题或者是对于有些没有研究到的问题能够到达的一种辨识度。也有种通过一种实证来解决问题。所以在石窟的工作的性质还有着对考古的研究。也是对于中国传统文化的集成,这些也是我去石窟的收获。在这些方面,我们应该像一些老前辈学习探讨,他们在艺术的创作和延续上做的都很好。从这些角度上说我去石窟学习的这段时间是没有遗憾的。

记者:九年的石窟生活有没有什么让您最难忘的事情?

王征:有很多难忘的事,比如说在创作临摹作品的时候,对于一种画法碰到难题的时候,怎么去突破?石壁上的画时间长了特别光泽晶莹,和陶瓷片的硬度一样的晶莹,它不像一个新画完的绢画就能有那种色彩的感觉,自己在创作和绘画中怎么去突破实现这些呢?我做了很多反复的实验和创新!

另外从学术研究的时候,研究到一定程度以后会停滞不前,可能需要图像证据的支撑,图像渊源的考证,龟兹图像和别的地方图像的来源关系等等问题,如果没有一个确凿的图像,那这篇论文还是主观的东西多一些,无法达到发表的程度。

心里非常着急,很偶然的关系我到内地来发现了汉画像上出现了龟兹绘画的技法或者形象。当时只是推论从这个图像到另一个图像的一个演变过程,也有其他的证据材料,就是在一个联系链条中缺一个图像,最后图像出现了,那种喜悦是无法言语的。

否则这个联系链条是不完整的,自己在经过长时间的思考,整理、收集和分析文献材料和图像材料,最后成功的完成了文献,这些都是让人很愉快的事情。也是一生难忘的!

记者:每天都是一个很宝贵的经历?

王征:对,因为做的事情多就会让人觉得时间过的很快。当然也有悠闲,我觉得在那里特别舒服。刚开始在那里工作的时候住在50年代的土坯房里,那时我一边画壁画一边从壁画中吸取营养做创作。我们住的房子特别潮,十月份就需要点炉子,烧上一壶开水,看看书,嗑嗑从单位分的地里种出来的瓜子,喝喝茶,外面云雾弥漫,屋里热气腾腾,感觉很好。为了防止煤气中毒,每天快睡觉的时候都得看着火炭烧完,燃烧的火炭很漂亮。我还琢磨着这些和画画的一些联系,比如怎么兑彩墨。因为一般情况下矿物色和水墨不相溶,为此我做过很长时间的探索,在观察燃烧的炭火时受到了很大的启发。我不是去画炉中的火炭,而是他们给了我一种意向中的感觉,让我解决了矿物质色和墨的关系,让我受益匪浅。那个时候沉浸在艺术中一点也不觉得累。晒晒太阳,看看蓝天白云,看看书,这样的感觉现在回想起来也觉得很难得。

记者:对于您来说生活的乐趣是来自于内心的,而不是依赖于物质的?

王征:对。在石窟那个环境里,人也慢慢变得单纯了,对城市里的物质都淡忘了。以前石窟没有和外界联系的电话,从石窟回到城市的时候发现城市的变化特别大。更重要的是自己内心想沉浸在古代文化的氛围里。有时间的时候爬爬山,想想创作,慢慢的对外界物质的这种概念都淡泊了。我觉得这其实是一种收获,物质不一定就是一个人每时每刻都要追随的。只要能保证基本的生活,我对社会物质也没有太多的去想过,更多的喜好是对书籍。以前托朋友到处收集书,为了得到一些好书,我就用绘画作品和他们交换,我有几本外文研究西域的书,就是用画和别人交换回来的。每次得到一本书都会觉得特别高兴。(本专访记者:杨隽嘉)

![路长全大骗子 [专访]路长全:激活品牌的核心价值“中国元素”](https://pic.bilezu.com/upload/7/db/7db9b13f386051c22b4dc6d371c2a406_thumb.jpg)

![>任继愈是怎样的人 [山东人]任继愈:"读书种子"是怎样开花的](https://pic.bilezu.com/upload/7/51/751b27f1e71853392aa46904310ad5b6_thumb.jpg)