关于徐志摩的爱情故事有哪些

关于徐志摩的爱情故事有哪些

要说徐志摩的爱情故事,最先提到的就是张幼仪了,虽说他们在徐志摩中学毕业之后就结婚了,那时的张幼仪才15岁,他们在结婚之前素未谋面,可以说得上是靠人介绍而结婚的,当时大多都是听命于父母,而他们的结婚时两家人都是十分满意的,因为两个人的家庭条件都差不多,也可谓是门当户对。

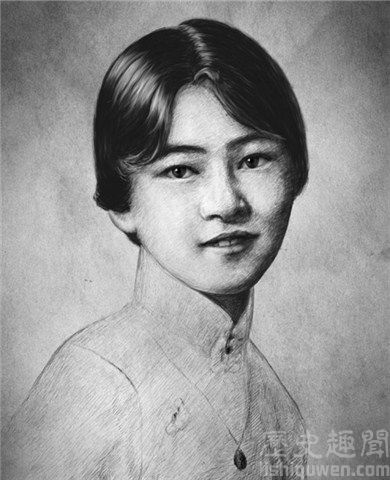

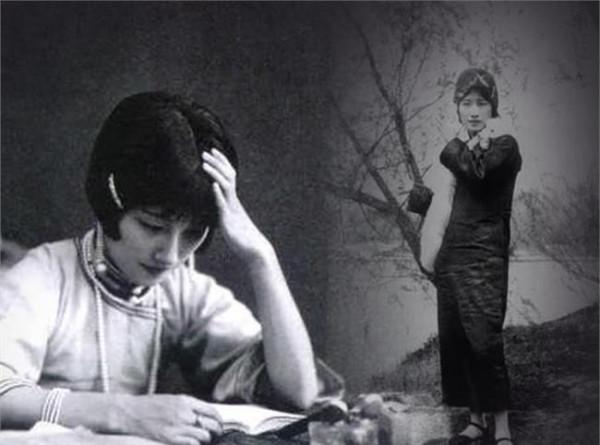

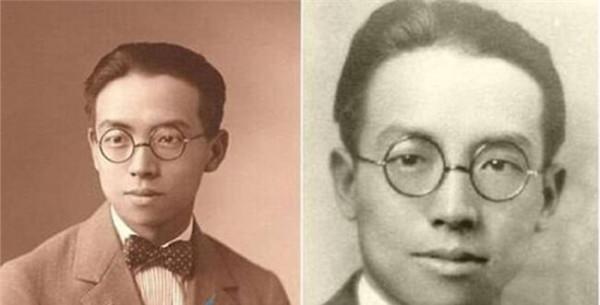

徐志摩图片

张幼仪18岁时给徐志摩生下了第一个儿子,没过多久徐志摩就留学在外,张幼仪也就随着爱人到了英国,去那边陪伴着他。但是好景不长,徐志摩遇见了他的第二段爱情,也就是林徽因,他们一见倾心,想要尽快的结婚,组成一个家庭,于是徐志摩向怀孕两个月的张幼仪提出了离婚,于是,他们的婚姻也因此走到了尽头。当徐志摩转身回来找林徽因的时候,林徽因也回了中国,也就不了了之了。就在他心灰意冷感到孤寂的时候,他遇到了他的最后一段爱情。他最后遇到了陆小曼,没有过多久他们便结婚了,可谓好景不长,陆小曼用钱十分的阔绰,挥霍无度,不仅在家里面与徐志摩大吵大闹不知悔改,还在外面与别人整天厮混在一起不务正业,徐志摩只好在外努力工作补贴家里的用钱,直到徐志摩因一场意外逝世,陆小曼才顿然醒悟,改过自新,这便是徐志摩的爱情故事。

可以说徐志摩的爱情故事充满了波折,直到他飞机失事而死,他的爱情都是不圆满的。

揭秘徐志摩的康桥情结

徐志摩是中国现代著名的诗人,他是新月诗社的成员之一。徐志摩出生在商业家庭,年少的时候就开始出国游历。在英国他遇见了对他一生都影响巨大的康桥。徐志摩有很多关于康桥的诗,包括《再别康桥》、《康桥再会吧》,还有《我所知道的康桥》,这三本书构成了徐志摩的康桥系列,也反应了徐志摩的康桥情结。

徐志摩《再别康桥》诗句

徐志摩的康桥情结和他的家庭、婚姻和游学经历有关。他的父亲是当时著名的商人,在他年少的时候就安排了徐志摩和张幼仪的婚姻,所以说他们的婚姻是包办的。在国内徐志摩受到的是中国的传统教育,虽然他内心有所想法但是没有付诸实施,但是在他到达英国之后,西方开放的教育让他想要追求属于自己的爱情,抛却最开始的包办婚姻。也就是在这里他遇到了林徽因,成就了他对爱情的幻想,林徽因是不知道徐志摩结婚的,所以接受了他,康桥就这样成就了他的爱情。

从传统的教育到西方新式的教学让徐志摩一直躲藏在心中的浪漫因子开始释放,是康桥让徐志摩睁开了自己的双眼来看这个美好的世界,是康桥拨动了他的求知欲望,也是康桥告诉他你应该有自己的意识,不应该固步自封,这样的康桥怎么能让徐志摩不为之动容?康桥是徐志摩的新生地,无论是爱情,还是世界观。

徐志摩的康桥情结是他生命中的一部分,并且对他影响巨大。

徐志摩的作品想飞

徐志摩是近代文坛的闪耀之星,他不仅是新月派德代表诗人,更在散文创作方面独树一帜,自成一家,留下了很多的散文佳作。《想飞》是徐志摩的一篇充满自由气息的散文作品。

影视剧中的徐志摩

1915年徐志摩毕业于杭州一中,并先后进入上海沪江大学、天津北洋大学和北京大学学习。1918年徐志摩留学美国学习银行学,后辗转英国,进入伦敦剑桥大学研究政治经济学。受西方教育的熏陶及欧美浪漫主义和唯美派诗人的影响,徐志摩开始创作新诗。

回国后,徐志摩先后在《学灯》《小说月报》《晨报副刊》等报刊上发表诗文。1923年,他又参与发起新月社、创办《现代评论》周刊等等。同时又任北京大学教授,在印度诗人泰戈尔访华时担任翻译。

1926年徐志摩在北京担任《晨报》副刊《诗镌》的主编,1926年也是他创作最多的一年,他先后写了诗集《翡冷翠的一夜》和散文集《巴黎的鳞爪》《自剖》《落叶》中的大部分作品。徐志摩《想飞》大概也创作于这一时期。

徐志摩《想飞》充满了自由的气息,同时又具有须知独特的激昂语言和充沛感情。作者将“飞”赋予了“超脱一切,笼盖一切,扫荡一切,吞吐一切“的意义,以瞬间的灵感释放了心底压抑已久的感情,并寻求灵魂深处的释放和解脱。但是,正如狂欢过后尽是孤单一样,这种释放并不意味着最终的解脱和成功,宣泄之后反而是更深沉的苦闷与压抑,这就是理想遭遇现实所导致的结果,从文中我们可以看出作者对于现实的愤恨、不满,以及深深的无奈。

徐志摩经典语录有哪些

“得之我幸,不得我命。”此句出自徐志摩经典语录。这句话的表面意思是世间万物都有其不确定的因素,世人不可能得到想得到的一切,有些东西是不能强求的。这是徐志摩对生活有着一种豁达的心态。能得到就是足够幸运,得不到的话也不能因此而气馁。

徐志摩雕像

徐志摩所说的这句话是有背景的,他从国外留学回国后,发表了一篇文章,这篇文章是说他自己离婚了。当时中国仍处于封建的社会,此文章足以震惊当时的许多中国人。徐志摩随之便写了一段文字,其中一句就是“得之我幸,不得我命”。这表达了徐志摩的爱情观,他要找寻属于他的爱情,找到了他就是幸运的,找不到他也会认命。

“友情是愉快,是爱,是不再畏虑,是不再受孤寂的侵凌。”这句话同样出自徐志摩经典语录。在徐志摩看来,他觉得友情是一种可以让人快乐起来的事物,这个快乐的过程需要彼此分享内心的快乐,同时会有感情的抒发,逐渐友情会上升到一种爱。这种爱会使得自己有安全感,不用再去担心和顾虑彼此的想法,因为此时两个人的内心已经走到一条路上了,他们的情感是一致的。同样有了友情,自己便不再会觉得孤单了,不管快乐还是悲伤,都有对方陪着你。这是徐志摩对友情理解的一个新高度。

徐志摩的经典语录还有很多,大多都是他对某件事情的感悟。其中不乏一些给人们启示的话语。

徐志摩有儿子吗

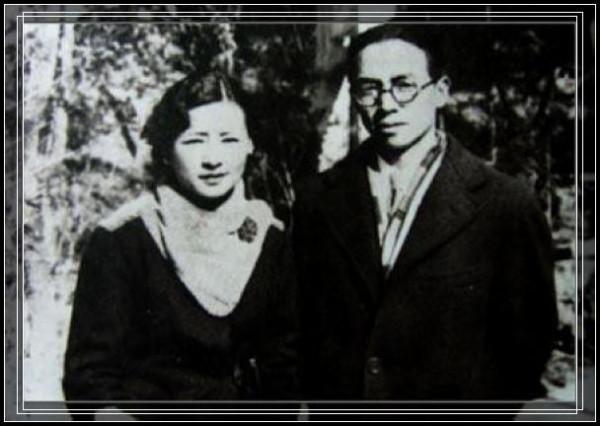

徐志摩是民国时期的著名诗人,他的诗清新自然,新奇独特,是近代文坛的一颗闪耀明星。除了诗作,徐志摩最为人津津乐道的就是他的人生经历以及他与张幼仪、林徽因和陆小曼三个女人之间的感情纠葛。徐志摩一生正式的婚姻有两次,分别是与张幼仪和陆小曼,但是只有张幼仪为徐志摩生下了孩子,徐志摩儿子有两个,长子徐积锴,次子彼得。

徐志摩儿子徐泽楷回乡祭祖照片

1915年徐志摩奉父母之命与张幼仪结婚,1918年生下长子徐积锴,小名阿欢。同年,徐志摩前往美国读书,后辗转英国伦敦。1920年,张幼仪在哥哥的帮助下前往欧洲与徐志摩团聚。但此时徐志摩已与林徽因坠入情网,并向张幼仪提出离婚。1922年,张幼仪在柏林产下了她与徐志摩的次子彼得,同年徐志摩与张幼仪正式离婚。1925年,彼得去世,徐志摩儿子只剩下徐积锴一人,直至徐志摩乘机遇难。

徐积锴由于政治原因和个人的禀性,长期以来非常低调,从未张扬父亲与自身经历,以致他的人生蒙上了一层神秘的面纱。近年来,通过美国媒体的报道我们才得知,徐积锴自幼由母亲张幼仪抚养成人,由于徐家单丁独传,全家上下都对他倍加爱护和看重。中学毕业后,徐积锴为便谋生,进入交通大学念土木工程专业,1947年赴哥伦比亚大学和纽约科技大学攻读经济和土木工程,先为土木工程师,后投身商海。

作为徐志摩的唯一血脉,徐积锴没能承袭父亲的衣钵,甚至连父亲的言行和生平他都知之甚少,只能通过书籍和他人转述了解父亲,不得不说这是徐志摩作为父亲的失败和失职。

徐志摩留学的经历

徐志摩是近代文学史上的著名诗人和散文家,他的诗作自然流畅,意境优美,为人们喜爱和传颂。徐志摩的诗兼具中西方文学之所长,不拘一格确又不失章法,这与徐志摩留学学习是有着密不可分的关系的。

影视剧中的徐志摩

年轻时的徐志摩曾进入北京大学拜梁启超为师进行学习,但在亲眼目睹了军阀混战与社会离乱之后,徐志摩立志出国留学,在外寻求救世治国之道,追求“理想中的革命”。

1918年徐志摩离开北大,同年八月从上海启程到美国学习银行学。徐志摩留学美国期间先后进入美国乌斯特的克拉克大学和纽约的哥伦比亚大学,学习社会学、经济学、历史学等课程,徐志摩还曾立志成为中国的“汉密尔顿”。徐志摩进入克拉克大学后十个月就获得了学士学位和一等荣誉奖,当年他又转入哥伦比亚大学的研究院,获得了广泛的哲学思想和政治学的知识。

1920年,徐志摩受到了英国哲学家罗素的吸引,来到英国,但不料罗素发生意外,他只能暂时进入伦敦政治经济学院学习。后来借由林徽因的家族关系,徐志摩被狄更生推荐到康桥大学(现剑桥大学)皇家学院进行学习,研究政治经济学。徐志摩在剑桥大学学习的经历,奠定了徐志摩的欧美浪漫主义和唯美派诗人风格,他由此开始创作新诗。

徐志摩留学英国的两年,他接受了资产阶级的贵族教育,接受了“吸烟的文化”,他常与英国名士交往,接触了各种思潮流派,他的政治观念和社会理想逐渐形成,康桥的环境塑造了他的社会观和人生观,同时,也触发了他的创作灵感和意念,民国诗人和散文家的潜质逐渐显露。