胡风的子女 化铁 最后的胡风分子

国庆节那天,传来消息,说化铁几天前去世了。我心里掠过一片淡淡的哀愁,思绪一下子滑出去很远,一天二天都收不回来。

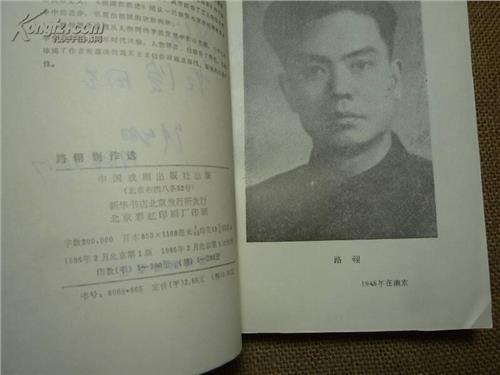

化铁是怎样一个人,很多人不知道。同为胡风反革命集团的骨干分子,与路翎、绿原他们相比,他是不太有名,倘若不是太早归入胡风集团,坐了牢,流放发配,颠沛流离太多的年头,他或许会更加有名的。他原是个很有才华的年轻人,要不,他如何能得胡风的赏识,成为《七月》诗人?上世纪40年代初,写《暴雷雨岸然轰轰而至》的时候,他不过17岁。

无论怎样也不会想到,日后,他竟因此成了胡风分子。“这些作品表达了我个人对旧社会的憎恨及对新社会的期望,会有什么问题呢?”是的,我看过他1949年写的一首长诗《解放》,其中写道:

这是怎样的欢腾的世纪啊!

这是怎样的开花的季节啊!

每一片土地与每一片土地,连结了起来了呀!

每一座村落与每一座村落,都站立起来了呀!

苦恼的人们跳跃着,歌唱着,劳动着,

从二十世纪的奴役的,残暴的,古老的中国站立了起来。

新生的中国,

要从一九四九年算起呀!

这样一个年青人,对新中国满怀欢欣,会有什么问题呢?

1955年,他被捕的时候,是南京军区空军司令部的一位气象参谋。在北京参加军委空军的一个气象会议。回房休息时,两位守在他房间里的军人突然就出现了,扯掉了他的胸章帽徽,让他交出了手枪,押走了他。

很长时间里,没人知道他的下落,都以为他死了,甚至在文革以后出的《白色花——二十人集》,收录了化铁诗作,在诗人小传里这样写道:“原名刘德馨,1925年生于上海,出身贫苦,赖寡母作佣工为生。抗战期间流亡四川,在国民党中央气象局当小职员。写诗不多,但有特色。出版诗集有《暴雷雨岸然轰轰而至》。解放后,参加人民解放军,从事电讯技术工作,从此中止文艺写作。1955年以后情况不详,传闻逝世。”

胡风出狱后,听到他还活着的消息,不禁喜出望外,写了信来:“三十多年之久了,竟然得到了平安健在的消息,真是意外的奇迹。”

很多年后,我们坐在午后的茶馆里,听他讲过去的事,语调平静,却惊心动魄。他说,本来是可以杀掉的,后来毛主席发表了《论十大关系》。在那篇文章里,他说:“什么样的人不杀呢?胡风、潘汉年、饶漱石这样的人不杀..

....”他也就没有被杀了。活着,却是一种磨难。他被清理出了南京空军司令部,十多年里,他做过拆墙工人,装卸工,搬运工,浴室里的修理工,等等,每一样他都很卖力,但干干干干,人家就不要他了,他又得去找新的工作。

此外,每天早晨三点钟起来扫街,晚上挖防空洞,每隔十天去居委会汇报思想,是必须的义务。“对于一个犯人来说,他会一天一天、一个小时一个小时地计算他的刑期,但对我来说,一切事情就像宇宙一样,没有尽头。”

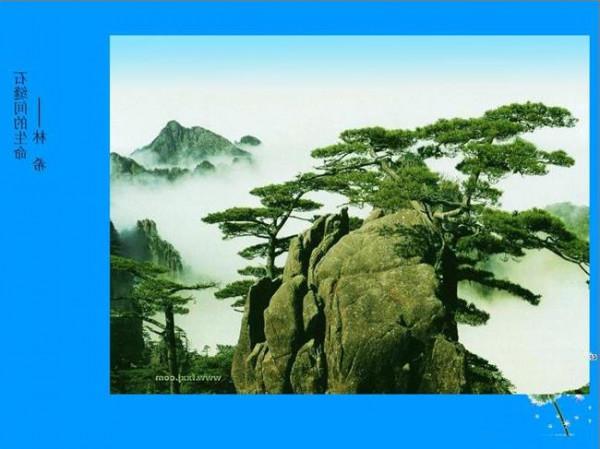

1968年,他被驱逐出了南京,去四川奉节,带着母亲、妻子和两个年幼的孩子。虽是原藉老家,却早已没有亲人。下了船,全家五个人站在岸边,不知往何处去,6岁的儿子紧紧拉着他的裤腿。今晚住在哪里?行李放哪里去?江边的风格外凛冽,心里最担心的是夜里会下雨。理想不重要了,委屈也不重要,他考虑的是现实的问题,他要尽快找到事情做,他要活下去。要成就胡风日后说的那个奇迹。

日后,我也是问了又问,怎么活?太难了。化铁矮小瘦弱,却在奉节做了最强劳力的活,搬运工。货船到了,将货挑下来,送到岸上,再把岸上的东西挑下去,放进货舱。江边的码头又高又陡,几百个台级,挑着一百斤二百斤的东西,上上下下,日复一日年复一年。

没有货船来的时候,就拉板车。依他的身份,女儿不能上高中,跟他一起拉起了板车,还有妻子,后来,还有不满10岁的儿子。“我身体很好,从不生病。”当然不可以,干一天活,拿一天工资,吃一天饭。

他说他身边常常会带一块砖,遇到长长的坡,一口气过不去的时候,可以垫在车轮下,车子就不会往下滑,他就可以歇一歇。他还发明了一种“之”字型的路线,上坡的时候可以减少阻力,拉得容易些。他在纸上把线路划给我看。

八十年代末,他回到南京不久,开始给我们报社写散文写诗,文笔生动幽默。写好后,就骑自行车送来,每次见他,都衣着整洁,衣领从来一尘不染,衬衫的袖口总是扣着的。他很少主动和人说起他的苦难,生活的窘迫(他的退休工资很低,妻子和女儿因为早年艰苦的生活,患了类风湿关节炎,卧病在床,儿子失业),以至于我们相识很多年,我都不知。

在我眼里,他是谦谦君子,很乐观。有一次,有人偶然提起他曾被关在4平米大小的单人牢房里整整一年,我很惊讶,问他那些日子是怎么过来的,他说还好,因为那个时候总觉得这是个误会,很快就会澄清,心里面存着希望。

“而且,我还有一位喜欢的女孩可以想。”他说,那个女孩很漂亮很可爱,当年他在上海龙华机场工作的时候,为了与她约会,星期天经常骑自行车穿越整个上海,“那时工资少,坐了公交车,就看不成电影了。”那时,他还不到20岁,写诗、读书、工作、恋爱,追求进步,年轻气盛,生活充满了希望。

三峡修大坝的时候,他写了文章来,其中有一句让我印象深刻:从此,我们家的鱼可以去你们家做客了。是诗。我很喜欢。

他80岁那年,我问他,他的一生里,什么时候最让人难过?他想了想,说,有一次,他拖板车,一路找不到地方小便,实在憋不住了,就跑到人家院子拐角的地方,正巧被这家女主人出门碰见,足足骂了他十几分钟,话很难听,他红着脸落荒而逃。“那个时候,我真想大哭一场。”他说。我知道,这里面,更多的是委屈,这个委屈与政治无关。原本,他不是那样的人,他有教养,他懂得自尊。然而,他无法争辩。

其实他和我说这事的时候,已经很平静。前几年,有海外朋友来南京看他,一起去一家小饭馆吃饭,遭遇了一件很无礼的事(很抱歉我忘了是怎样的一件事了),朋友气得跳起来,挽起袖子要打,他在一旁一声不吭,脸上全无表情。朋友很气愤,这你都忍!他告诉我的时候,笑得很灿烂,一点无奈都没有:“这都不能忍!”还有一句话他没有说——“这么多年怎么混!”

于无声处听惊雷,与化铁聊天,常让我想起这句话,听到了他心里面响起来的惊雷,却不敢追问。

化铁命运多蹇,好在终得善终。9月22日早上,他起床,说要睡个回笼觉,就躺下了,再没起来。没受罪。他真是个好人,他受了太多的难,这些,老天全知道。